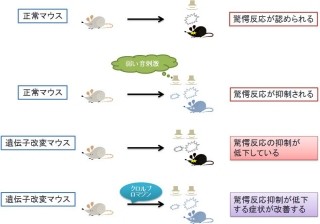

東京大学(東大)は4月7日、マウスにおいて統合失調症の発症関連遺伝子の機能を抑制すると、思春期に相当する時期にシナプスが過剰に除去されること、ならびに同マウスに新規抗がん剤候補薬を投与すると、過剰なシナプスの除去と感覚運動情報制御機能の障害が予防できることを確認したと発表した。

同成果は、同大大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター 構造生理部門の林(高木)朗子 助教、米国ジョンズホプキンス大学医学部統合失調症センター長の澤明 教授、米国ベンチャー企業Afraxisらによるもの。詳細は、「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)」に掲載された。

統合失調症は思春期から成人にかけて100人に1人が発症し、幻聴や妄想、意欲低下、認知機能障害などのさまざまな精神神経症状により社会生活が障害される精神疾患として知られている。また、その発症には遺伝因子が関与し、そして前頭野における神経細胞の接合部位(シナプス)が減少していることが報告されているものの、遺伝子の機能不全がどのように思春期の神経回路網形成に影響をあたえ、統合失調症への発症につながるのかはよくわかっていなかった。

今回、研究グループは、マウスにおいて統合失調症の発症関連分子として確立されている遺伝子「DISC1」が機能不全に陥ると、思春期にシナプスが過剰に除去され、成体時にはシナプス密度が大きく減少することを発見した。

また、酵素「PAK」の機能を阻害する薬剤である「FRAX486」が、この過剰なシナプスの除去を予防し、統合失調症に関連する症状の1つである感覚運動情報制御機能の障害を改善させることも確認したという。

これまでの統合失調症の創薬はドーパミン遮断薬を中心とした開発が進められてきたが、その効果は限定的であった。一方、PAK阻害剤は各種がんに対する治験が各所で進行しており、正常の細胞機能に対する影響が少ない安全性の高い薬剤であることが示されつつあり、今回の結果から、研究グループでは、「シナプスを保護する」という従来の統合失調症の治療戦略にない新たな観点により、特に早期介入による治療効果、ならびに既存の創薬の相乗効果の可能性が示唆されたことから、今後の統合失調症の治療戦略に応用されることが期待されるとコメントしている。