海洋研究開発機構(JAMSTEC)は1月17日、2013年12月から続き、2014年1月の第1週には北米地域の大部分が強い寒波に襲われたことを受けて、この現象について一時的な現象であり、頻繁に起こらない限り機構の変化・中長期変動とは無関係との見解を公開した。

それによると今回の強烈な寒波は、いくつかの力学的・熱力学的要因と条件が重なることで生じ、北米では、寒冷化していた1970年代や温暖化していた1990年代においても今回の同程度の寒波を経験していることから、中長期的な気温変動の傾向とは無関係であるという。

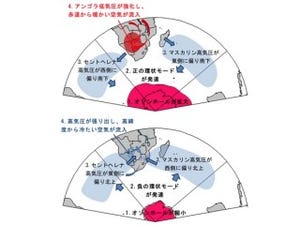

具体的には、対流圏上層から成層圏中層にかけての中高緯度の大規模な渦状の大気の流れである「極渦」の乱れにより、偏西風の蛇行が生じ、北米の東側にある北大西洋上から欧州・ロシアで起きた比較的暖かい空気が北進し、それに伴って寒波が南進したことに起因するという。

この偏西風の蛇行の主な要因についてJAMSTECでは、

- 大陸と海洋の温度差

- 大陸上の地形

- メキシコ湾流と黒潮の温かい水から大気への熱放出

- 1000kmから数千kmスケールの移動性擾乱の東西非均一分布と 移動性擾乱がより大きな1万kmスケールの東西風の空間構造と起こす相互作用

- 中高緯度の海面水温勾配

- 熱帯域の大規模で大きな非東西均一な海水面からの熱放出

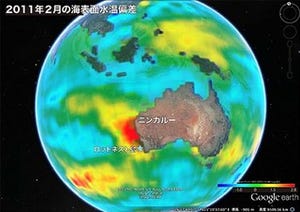

を挙げており、今回のケースでは熱帯域に強い海面水温偏差が見られないことから、上記の6番目以外の要因が複雑に絡むことで生じたものと想定されるとしている。

なおJAMSTECでは、少数ながら存在する今回の寒波が温暖化が原因の一部であると主張する向きに対してはナンセンスであると指摘している。また、今回の件とは無関係であろうとしているが、北半球の数十年周期気候変動に大きな役割を果たす可能性があるグリーンランド海の水面温度が、2013年10月と11月の間に、1989年冬以来最大となる2℃以上の急降下を見せ、2013年12月も同様に平年並みよりも低い状態が続いていることに対し、こうした水面温度の変化が、グリーンランドの東側での北向き、北東向きの大気と海洋による熱輸送の減少を引き起こし、それがユーラシア大陸および北極圏で氷・太陽光線反射のポジティブフィードバックを誘発することで、将来的な気温低下に繋がっていくことが考えられることから、もしこうした状態が数年間継続する場合、北半球は本格的に30年程度の寒冷期に突入する可能性があると指摘している。

|

|

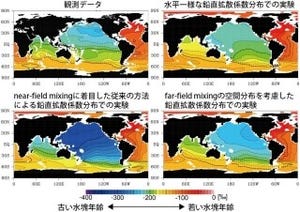

2013年12月28日のポテンシャル渦度=2PVUで定義された北半球対流圏最上層の温位場(カラー線、間隔は5℃)。赤やオレンジ系の色が温かい空気を、青や紫が冷たい空気を示している。およその目安では、青の線が極渦内の非常に冷たい空気塊の端を示唆している。色の違う線がいくつも接近しているのは上空の風が非常に強い現われである。中心が北極点で、その下に北米大陸がある。陸地境界は黒の実線で示してある。図の下部、やや右寄りにフロリダ半島とカリブ海の島々がある。青い線を追って見ると、北半球規模の極渦の端に、数千kmスケールの波状あるいは渦状の構造が見えるが、これらが移動性擾乱で、通常は西から東へ移動する低気圧や高気圧で、対流圏最下層から成層圏中層あたりまでの風や気温の変動を伴いながら移動する。((C)JAMSTEC。動画で利用された各図はマサチューセッツ工科大 Synoptic Laboratoryによるもの) |