京都大学(京大)は7月2日、藤原定家が「明月記」に記録した超新星「SN1006」が非対称にゆがんだ爆発をしていたことを発見したと発表した。

同成果は同大理学研究科の内田裕之 日本学術振興会特別研究員、同 小山勝二 名誉教授、ハーバード・スミソニアン天体物理学センターの山口弘悦 研究員らによるもの。詳細は米国の科学雑誌「 The Astrophysical Journal」に掲載された。

小倉百人一首を撰じたことなどで知られる藤原定家は1006年に超新星爆発があったことを日記「明月記」に記しているが、近年の研究から、SN1006が史上最も明るく輝いた核暴走型超新星であると考えられるようになっている。

核暴走型の超新星はIa型と呼ばれ、その明るさは常に一定と考えられてきたことから、標準光源として宇宙の加速膨張の発見などに活用されてきたが、実のところ爆発の詳しいメカニズムはよく分かっていないという。また、近年の研究から、明るさも一定ではないという指摘も出されるようになってきた。

こうした疑問を解明するためには、Ia型の超新星爆発時に星がどのような状態にあったかを知る必要があり、中でも爆発時に星が生成する酸素やケイ素、鉄などの元素分布を明らかにできれば、解明への道が開かれることが分かってはいるものの、銀河のかなたで起こっているIa型超新星の観測から、それらの元素分布を知ることは困難であり、決定的な検証材料が不足していた。

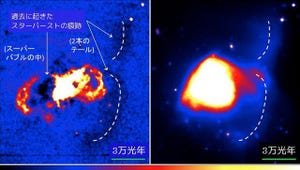

そこで研究グループは今回、天の川銀河の中で約1000年前に爆発したSN1006に着目し、日本のX線天文衛星「すざく」を用いて観測を行った。SN1006は直径60光年、地球から見た場合、満月の大きさに匹敵する巨大Ia型の超新星残骸として見ることができる。超新星残骸は、超新星爆発の際に生じる爆風が衝撃波を形成し、毎秒約1万kmの速さで宇宙空間に広がり、約1000年で直径数十光年の大きさに膨張し、内部に100万度から数千万度に加熱された星の残骸を有しており、そこからX線が放出されるため、それを観測することで爆発で飛び散った星の残骸分布状況を調べることが可能となる。

Ia型の爆発は等方的、かつ星間ガスも希薄で一様なため、爆風は等方的に広がり、その結果、残骸の形状は円形になると考えられている。実際にすざくの観測で得られたX線イメージからは、SN1006が完全に近い円形をしていることが示された。超新星残骸であるSN1006の内部には諸々の元素が充満し、1000年前の爆発時の星の内部の元素分布を保存していることが考えられるほか、従来の標準的なIa型爆発理論に従う場合、その丸い外殻に充満する星の残骸もまた丸い形状のまま膨張していると考えられたが、実際の観測結果からは、星から飛び散った酸素などの軽い元素はほぼ一様に分布していたものの、ケイ素・硫黄・鉄などの重い元素が一方向に偏って分布していることが示されたとする。

|

|

「すざく」がX線で撮像したIa型超新星残骸SN1006。赤が低温、青が高温のガスの分布を表しており、ほぼ丸い形状で直径は約60光年。超新星爆発はこの中心で起きたと考えられる。両端が明るいのは磁場の影響によるもの。下は、上の図に説明を付与したもの |

ほかの天体との衝突ではこうした分布に説明がつかないことから、研究グループではさまざまな検証を行った結果、SN1006の元の※がIa型爆発を起こした際、重い元素だけがある特定方向にゆがんだ状態で爆発したことを突き止めたという。

|

|

SN1006内部のケイ素の分布図。酸素の量に対する割合で表示してあり、白や黄色の部分でケイ素が多く、赤や青の部分では少ないことを示す。ケイ素などの重い元素は、中心から左下(天球上で南東の方角)に偏っていることが分かる。直径は約60光年で、下の図は上の図に説明を付与したもの |

もし、Ia型がゆがんだ爆発を生じるのであれば、観測方向によって明るさが異なって見えることとなり、標準の光源としてそのまま使用することができなくなり、正しい補正を加える必要が生じてくると研究グループは説明する。

近年の爆発シミュレーション研究から、星がIa型爆発を起こす際、内部の鉄は必ず一方向に偏るという説が提案されていたが、観測的に十分な証拠は見つかっていなかった。今回の研究は、鉄だけでなくケイ素などさまざまな元素のゆがんだ形状分布を観測によし示したものであり、こうしたケイ素や鉄の偏りは奥行方向にも及んでいる可能性があると研究グループでは見ており、今後、そうした検証を行うことを目指し、蛍光X線のドップラーシフトの検出と膨張速度の測定を目指すとしており、2015年に打ち上げられる予定の日本の次世代X線天文衛星「ASTRO-H」ならびに同大などが開発を進めているASTRO-H搭載用新型CCDカメラを活用することで、そうした立体構造の全貌解明に挑んでいくとコメントしている。