東京大学(東大)は6月11日、同大大学医科学研究所附属病院の今井浩三病院長、大阪大学微生物病研究所の目加田英輔所長、福岡大学医学部産婦人科教室の宮本新吾教授らの研究グループが、北海道大学、東北大学を含めた全国5大学とともに、治癒困難である再発・難治性卵巣がんに対して、大学発の医薬品候補「BK-UM」の有効性と安全性を評価する医師主導治験を開始することを発表した。

卵巣がんは、本来卵巣が骨盤内深部に位置する臓器であることから、発症後に腹腔内に播種・進展して、自覚症状が出現するため、腫瘍が発生しても初期の段階では自覚症状に乏しく、診断時にはすでに進行がんの状態となっていることが多いため、米国では婦人科がんとしては2番目に多く、死亡者は年間1万5000人程度と推定されている。日本でも、罹患数は年間8000人以上、死亡者数は年間4000人以上で、その患者数は近年増加傾向にあるという。

診断後の治療として、外科手術による腫瘍摘出と、白金系製剤を含む化学療法の組み合わせによる併用療法が標準治療として広く用いられてきた。こうした標準治療後には半数以上が完全寛解(がんの兆候が完全に消失すること)に至るものの、その半数以上で経過中に根治が困難な再発状態となるとされている。

再発後の治療目的は、生存期間の延長と症状の緩和が中心となるが、初回化学療法が終了してから再発までの期間が短ければ短いほど、その後の化学療法が効きにくいことが知られており、その期間が6カ月未満の場合は特に予後不良とされており、卵巣がんの再発に対して効果的な新規治療薬の開発が求められる状況となっている。

今回の治験で用いられる医薬品候補は、ジフテリア菌由来の特異なたんぱく質「クリム197」を主成分とする薬剤である「BK-UM」。ジフテリア毒素には、生体内の増殖因子の1つであるHB-EGF(ヘパリン結合性上皮成長因子)に特異的に結合してその活性を阻害する作用と、細胞表面に存在する膜結合型HB-EGFに結合して細胞内に侵入し毒性を発揮する作用があり、研究グループのこれまでの研究から、クリム197は、細胞内侵入後に毒性を発揮する部分が突然変異し分子構造が変化しているため、HB-EGFに対する特異的阻害作用を有したまま、細胞内侵入後のその毒性が約100万分の1に弱まっていることが明らかとなっており、それらの知見から今回、臨床応用が可能になったという。

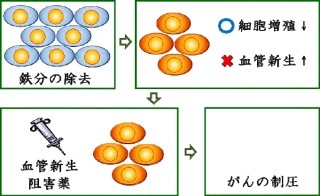

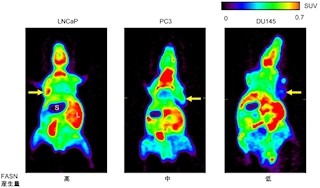

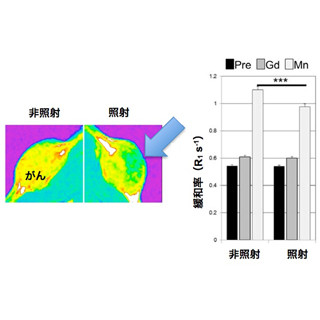

また、研究グループでは、これまでの研究から、HB-EGFが卵巣がん症例の血清および腹水において顕著に分泌されていることを確認しており、卵巣がん細胞においてHB-EGF発現レベルをsiRNAなどで抑制すると腫瘍増殖が顕著に抑制されるため、HB-EGFが卵巣がんの重要な増殖因子であることも明らかにしてきたほか、HB-EGFに対する阻害作用を有するクリム197は、卵巣がん細胞の増殖と腫瘍形成能とを抑制する作用があることも動物実験などで明らかにしてきた。

これらの研究から、クリム197は卵巣がん治療に有用な開発候補薬物として、医薬品としての開発研究が進められてきており、2007年には再発・難治性の卵巣癌患者を対象に第1相の臨床試験が医師主導治験として福岡大学で実施され、その結果、今後の開発を阻害するような毒性は認められなかったほか、BK-UMの投与によって腹水中のHB-EGF値の減少、腫瘍マーカーの減少、臨床症状の改善などが認められたとのことで、今回の臨床試験につながったとする。

今回の臨床試験は第2相臨床試験で、医師主導治験として実施されることとなる。対象者は、再発・難治性の患者のうち、白金製剤を含む化学療法を終了後に再発に至るまでが6カか月以内である白金製剤抵抗性の患者64例が予定されており、抗がん剤を投与する通常の治療を行うグループと、通常の治療に加えてBK-UMを腹腔内に投与するグループとに分けて、3年間の予定で効果と安全性が比較されることとなる。

なお、研究グループでは、今回の治験は、治癒困難とされる再発卵巣がんに対して、HB-EGF阻害という新規作用機序に基づいた医薬品候補BK-UMの開発において重要な段階となるとともに、これまでは困難とされた大学発創薬が医師主導治験を経て進められる興味ある試みになるとコメントしている。