周囲の温度によって皮膚の“冷たさセンサー”が冷たさを感じる温度も変化することを、自然科学研究機構・生理学研究所(愛知県岡崎市)岡崎統合バイオサイエンスセンターの富永真琴教授らと化粧品メーカー「マンダム」(本社・大阪市)の共同研究で分かった。温度感覚を制御しているのは脳だけではなく、皮膚の温度受容体も行っていることを初めて明らかにしたもので、温暖化しつつある地球環境での省エネ型の冷感剤の開発も期待されるという。

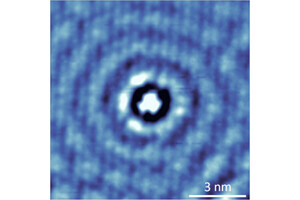

ヒトの皮膚近くまで広がる末梢の感覚神経には「TRPM8(トリップエムエイト)」と呼ばれるタンパク質でできた受容体があり、“冷たさセンサー”として、ある温度以下になると冷たさを感じ、それを脳に伝えて脳が「冷たい」と感じる。こうした冷感は、たとえば、温かいお湯に手をつけておいてから室温の水につけると室温よりも冷たく感じられ、低い温度の水に手をつけておいてから室温の水につけると温かく感じられるといった「ウェーバーの3つのボウルの実験」のように、周囲の温度によって変わることが以前から知られ、これまでは脳での温度情報統合機構の変化(「慣れ」など)によって説明されてきた。

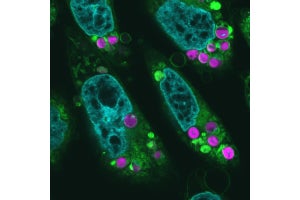

研究チームはTRPM8を発現させた細胞の周囲温度を30℃から40℃まで変化させた時に、どの温度で冷たさを感じるようになるかを調べた。その結果、周囲の温度が高ければ高いほど、冷たさを感じ始める温度も高くなることが分かった。さらに、細胞内の特定のリン脂質(ホスファチジルイノシトール4、5-二リン酸:PIP2)の働きによってTRPM8の冷たさを感じる温度が変化することも明らかにした。

富永教授は「温暖化で熱帯化しつつある地球環境において、エネルギーを使わずに涼しく過ごすための外用剤、たとえば入浴や運動後といった、環境温度が変化しやすい状況で有効に働く冷感剤の開発も期待される」と話している。

研究は文部科学省科学研究費補助金の補助を受けて行われた。研究論文“Ambient temperature affects the temperature threshold for TRPM8 activation through binding of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate”は、米国神経科学会誌「ザ・ジャーナル・オブ・ニューロサイエンス(The Journal of Neuroscience)」(4月3日号)に掲載された。