放射線医学総合研究所(放医研)は10月23日、「二次がん」の誘発のリスクがわかっていない、重粒子線がん治療(「炭素イオン線」を使用)の13歳以下の子どもたちへの影響を調べるため、ラットを用いて胎児期から成体期にわたる期間にガンマ線および炭素イオン線照射が乳がん誘発と関係しているかどうかを調べたところ、ガンマ線による乳がん誘発の影響は新生児期から成体期初期にかけて高いことが判明し、一方の炭素イオン線の影響に関しては年齢によって異なり、影響が最も大きかったのは成体期初期で、影響が最も小さかったのは新生児期だったということを発表した。

ただし炭素イオン線の場合は、影響が最も大きい成体期初期の場合でも、使用する放射線量が少なくてすむため、通常の放射線治療と同程度かそれ以下のリスクになると考えられるということも併せて発表している

成果は、放医研 放射線防護研究センター 発達期被ばく影響研究プログラムの今岡達彦チームリーダーらの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間10月19日付けで米国放射線腫瘍学会誌「International Journal of Radiation Oncology Biology Physics」オンライン版に掲載された。

放医研が先導して行っている重粒子線がん治療は先進的な治療方法で、強力な放射線である炭素イオンを光速の約70%にまで加速し、放射線の1種である炭素イオン線として治療に用いている。重粒子線の定義はヘリウム以上の元素をイオン化し、それを加速器で高速に加速して作られる放射線の1種のことだ。

重粒子線がん治療は、医療でよく用いられるガンマ線やX線と比べがん細胞を殺す能力が約3倍あることと、がんに集中して放射線を当てられることから、身体の機能を温存しながら種々のがんを治療するのに有効として、高い治療効果が期待され、実際に成果を上げている。

一方、放射線を使ったがん治療、特に子どもの場合は、放射線被ばくによって二次的に起こる「二次がん」(がんの治療が原因で別のがんを発症すること)のリスクにも注意を向ける必要がある。これまでの原爆被爆者などの調査から、乳房は放射線被ばくによるがんのリスクが高く、特に若年期の被ばくによるリスクが高いことが知られていた。

また、これまでの成体の動物を用いた実験で、全身に同一の線量(吸収線量)を照射した場合、重粒子線ががんを誘発する影響が普通の放射線よりも高いことが示唆されているが、子どもにおける重粒子線による二次がんのリスクに関する動物実験はこれまで行われていなかった。

また、胎児が重粒子線に被ばくする状況は考えにくいが、胎児が重粒子線に当たった後のがんリスクについても、学問的にまったくわかっていない。このように二次がんに対するリスクがよくわかっていないことから、13歳以下の子どもたちへの積極的な重粒子線がん治療は、放医研では行われていない状況である。

そこで今回の研究では、乳がんの研究でよく用いられているラットを使用して、さまざまな年齢での被ばくによる乳がん発生への影響を、重粒子線とガンマ線(一般のがん治療で用いられる放射線)の間で比較が行われた。

放医研の重粒子線がん治療装置「HIMAC(ハイマック)」を用いて、13keV/μmの「線エネルギー付与」(この値が高いほど、生物やがん細胞に与える影響が大きく、α線や中性子線なども大きい)を持つ炭素イオン線をラットに1回、全身照射を実施。

また別のラットには、セシウム137照射装置を用いてガンマ線を1回、全身照射した。照射した線量はいずれも0.2~2Gyで、これは人が胸部のがんを治療する場合に1回の照射でがんの周辺に当たる可能性がある線量だ。

そして、これらのラットを長い期間飼育して、その間に乳がんが発生するリスクが調べられたのである。照射しないラットも同様に調べられ、照射しないラットがもともと持っている乳がんリスクと比べて、照射したラットでリスクが何倍に増加したかを統計学的に計算された。

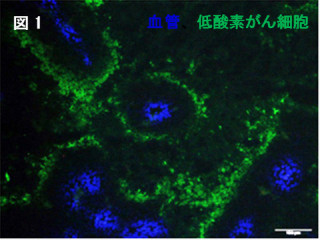

はじめに、胎児期(器官形成期、胎児後期)、新生児期、幼若期、成体期の初期、成体期にそれぞれ1Gyのガンマ線あるいは炭素イオン線を照射した場合のリスクを比較。すると、胎児期や成体期にガンマ線あるいは炭素イオン線を1Gy照射しても乳がんリスクは増加しなかった。新生児期から成体期初期に照射した場合は乳がんリスクの増加が見られ、ガンマ線と炭素イオン線でリスク増加の程度が異なる傾向があった(画像1)。

次に、新生児期から成体期初期のラットを用いて、0.2~2Gyのガンマ線あるいは炭素イオン線による乳がんリスクの増加が調べられた。すると、線量が高いほどリスクも高くなる傾向が見られた。

なお、炭素イオン線は効果が高いため、実際の治療ではガンマ線の3分の1以下しか使用しない。そのため、炭素イオン線治療のリスクは通常の放射線治療と同程度かそれ以下のリスクになる。

これを基にして、線量が1Gy増えるごとにどれくらいの割合でリスクが増加するかを計算。その結果、ガンマ線を新生児期、幼若期、もしくは成体期初期に照射した後の乳がんリスクは、1Gy増えるごとに約1.2倍ずつの割合で増加することが判明した。これに対して炭素イオン線では、新生児期に照射した場合は約0.2倍分ずつ、幼若期に照射した場合は約1.5倍ずつ、成体期初期に照射した場合は約3倍ずつの割合で、それぞれ増加するという結果に。これを基に、同じ線量のガンマ線の影響の強さを1とした時の炭素イオン線の影響の強さを表す「生物学的効果比」を計算すると、新生児期では約0.2(すなわち約5分の1)、幼若期では約1.1、成体期では約2.8となった。

なお生物学的効果比とは、放射線の種類により生体に与える影響度を示す指標で、(ある作用を起こすのに必要な基準放射線の吸収線量)÷(同一の作用を起こすのに必要な検討対象放射線の吸収線量)の計算で求められる。

このように、重粒子線による二次がんのリスクは、年齢によって異なる可能性があり、新生児期から成体期初期までの間では、重粒子線によるラット乳がんの誘発作用が、年齢が若いほど低いことがわかった。

この結果からリスクが最も高くなる成体期初期に重粒子線治療をした場合、ガンマ線による治療と比べると約2.8倍のリスクがありそうに思えるが、重粒子線はがん細胞を殺す能力も普通の放射線の約3倍あるため、治療で使う線量(がんの部分に当てる線量)は約3分の1になる。さらに、重粒子線治療は線量をがんの部分に集中させる度合いが強いため、正常組織に当たる線量はさらに低くなるという具合だ。

いうまでもないがこの研究は動物実験であり、人でも同じことがいえるかどうかにはさらなる検討が必要だが、成体期初期であっても重粒子線治療に伴う乳がんのリスクは、ガンマ線治療と比べても高くないと考えられるという。さらに若い年齢であれば、リスクはもっと低いと推定されるとしている。

なお今後は、乳がん以外のがんのリスクや、実際の治療のように反復的に照射した場合のリスクについても、研究を進めていく必要があると、研究グループはコメントしている。