東京大学物性研究所(東大物性研)と科学技術振興機構(JST)は、電気伝導を担う電子を高精細に観測し、電子を結びつけて対にする「のり」について新たな発見があったことを発表した。

成果は、東大物性研の岡﨑浩三 特任研究員と辛埴 教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間9月13日付けで「Science」オンライン版に掲載された。

電子が電子対を作ってエネルギー損失ゼロとなる超伝導体は、未来の材料として注目を集めている。しかし、超伝導現象は極低温でしか実現しないことが多く、切望されている室温での超伝導実現には、「高温超伝導体」(液体ヘリウムより安価な液体窒素による冷却が可能な絶対温度77度Kを超えている超伝導体のこと)の電子対形成の機構を解明することが不可欠だ。

現時点で最も高い「超伝導転移温度」は「水銀系銅酸化物」における約マイナス110℃だが、仮にヒトが普通に生活する温度の「室温超伝導」が実現できれば、計り知れない恩恵に授かることが可能とされる。例えば、砂漠での太陽光発電などの再生可能エネルギーを、損失のない室温超伝導物質による送電線で世界中に送ることなどで、エネルギー問題を解決することができるようになるほか、発熱しない集積回路が実現されることによる、コンピュータの性能の向上。より精密なMRI画像の取得をはじめとした医療における進展など、社会生活のあらゆる面に多大なる貢献がなされることが期待される。

室温超伝導の実現には超伝導現象の機構解明が必須であり、そのためには電気伝導を担う電子をより高精細に観測する必要がある。「光電子分光法」は、「光電効果」を利用して出てきた電子のエネルギーを精密に測定する実験手法であり、電子を直接観測できる唯一の方法でもある。ただし、より高精細に電子を観測するには、観測精度に相当するエネルギー分解能をより高くし、より低温で測定しなければならない。

そこで研究グループは、先端的なレーザー技術と分光技術を組み合わせることにより、絶対温度1.5Kという極低温において、エネルギー分解能70μeVで測定できる「レーザー光電子分光装置」を開発した。

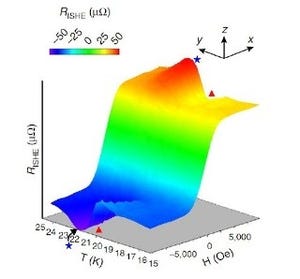

これまで先端研究に用いられてきた実験装置エネルギー分解能5000μeV、絶対温度10K程度だったことから、それと比べると分解能、温度ともに格段に性能を向上した形だ。従来の先端実験装置と比べ1桁近く低い温度で、約70倍の高いエネルギー分解能を実現し、より高精細に電子を直接観測できるようになったのである(画像1)。

|

|

画像1。今回新たに開発されたレーザー角度分光光電子分光装置とその性能。この実験装置により従来の先端実験装置と比べて1桁近く低い温度で約70倍の高いエネルギー分解能を実現し、より高精細に電子を直接観測できるようになった |

研究グループは今回、高温超伝導体の1つである「鉄系超伝導体」に注目した。鉄系超伝導体は、2008年に東京工業大学の細野秀雄教授らにより発見された「銅酸化物高温超伝導体」に続く高温超伝導体である。

磁性と超伝導という性質は相容れないものであることから、磁性体の典型である鉄の化合物が超伝導を示すことはこれまでの常識を覆すものだった。これは、これまでまったく知られていなかった超伝導機構の存在を示唆することから、その機構解明は室温超伝導に向けて重要な手がかりとなるものと推測されたのである。

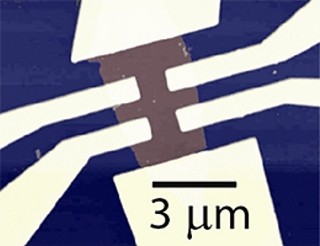

超伝導を担う電子は、1972年にノーベル物理学賞を受賞したバーディーン、クーパー、シュリーファーにより提唱された「クーパー対」と呼ばれる超伝導電子対を形成(画像2)。

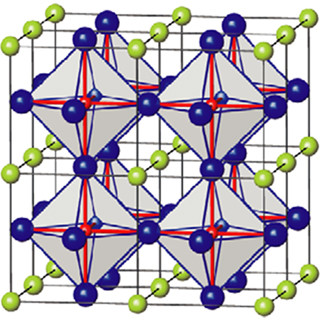

この電子を結びつける「のり」には、「格子振動」、スピン、軌道の3種類が見つかっており、電子同士を引き付ける引力と、電子同士を反発させる斥力とがある(画像3)。

これらの内、「従来型」と呼ばれる超伝導体は格子振動を「のり」とするが、格子振動は電子対を作る「のり」としては力が弱いため、これを超伝導電子対の「のり」とする超伝導体は、絶対零度に近い低温でないと電子対を作れない。

一方、1987年にノーベル賞を受賞したベドノルツ、ミューラーによって発見された銅酸化物超伝導体では、斥力であるスピンを電子対の「のり」としている。さらに、鉄系超伝導体では、軌道を「のり」として使っていることが研究グループによって明らかにされている。

|

|

|

画像2。超伝導状態の電子対。超伝導体では、電子(e-)は「のり」によってペアを作って運動している |

画像3。これまでに見つかっている電子対の「のり」には、格子振動、スピン、軌道があるが、電子同士を引きつける引力のものと電子同士を反発させる斥力のものとがある |

研究グループは今回、新たに開発されたレーザー光電子分光により、鉄系超伝導体「KFe2As2」の電子の運動量と対形成の強さの関係について調査を行った。

その結果、鉄系超伝導体にはすべての運動量の方向で対を形成している電子や、ある方向では対を形成していない電子、すべての方向でほとんど対を形成していない電子など、これまで発見されていた対形成の様子とはまったく異なる対形成の仕方をしていることが発見されたのである(画像4)。

画像4は、鉄系超伝導体KFe2As2における電子対形成の様子。KFe2As2中の電子は、その運動量(画像中の横軸)の大きさにより内側、中側、外側などのように区別される。

画像中の縦軸はそれぞれの電子の対形成の強さを示しており、内側の電子は軌道を「のり」にして電子の対を作っており、電子の対形成は強い。それに対して外側の電子はスピンを「のり」にして対を形成している。そのため、対形成はかなり弱い。

一方、中側の電子はスピンと軌道の両方を「のり」にしているが、2つの「のり」が邪魔し合ってしまってしまい、運動量によって対形成の強さが大きく異なっており、対を作れない電子も存在することが判明した。

今後、これらの邪魔し合う2種類の「のり」が協力し合えるようにする方法を見つけられれば、超伝導転移温度が大幅に更新されることが期待され、室温超伝導の実現に向け大きな進展が得られたといえると、研究グループは述べている。