科学技術振興機構(JST)と東京大学は、超早期診断や低負担検査を実現可能な、疾病・感染バイオマーカーの検出感度を従来法より100万倍向上させた「1分子デジタルELISA法」を開発したことを発表した。

成果は、東大大学院 工学系研究科 応用化学専攻の野地博行 教授、同・金秀■ 研究員、同・飯野亮太 講師らの研究グループによるもの。研究は、JST課題達成型基礎研究の一環として行われた形だ。研究の詳細な内容は、英国王立化学会の科学誌「Lab on Chip」に掲載された。

> 注:■は火へんに玄となります

がんや神経疾病などの現代病やウイルス、細菌の感染に対する超早期診断や低負担検査を実現するためには、迅速かつ定量的な超高感度バイオセンシング技術を確立する必要がある。

疾病や感染のバイオマーカー検出で汎用されている手法は「酵素結合免疫吸着法(ELISA法)」だが、反応体積は数100μlで酵素反応の生成物が希釈されるため、その検出感度は数十pg/ml程度であり超早期診断には不十分だった。また、尿や唾液など患者にとって摂取負担の低い検体を用いた検査も求められているが、血液に比べバイオマーカーの濃度が低いため、さらに高い検出感度が必要だった。

疾病や感染の超早期診断や低負担検査を可能にするため、研究チームは今回、ELISA法の超高感度化に取り組んだ。具体的には、ELISA反応を微小な体積の液体中で行うことで酵素反応生成物の濃度を増加させて、1分子のバイオマーカーからの信号を2値化して検出可能にすることで、検出感度の向上に成功した。

まず、1cm2に100万個の微小水滴を同時に形成する「超高密度微小水滴アレイデバイス(1分子デジタル計数デバイス)」を開発(画像1・2)。このデバイス表面には疎水性・親水性のマイクロパターン加工がなされており、水、油の順番で液体を流すだけで、フェムトリットル(fl)の微小な水滴を100万個同時に形成することができる。さらに、水中にマイクロビーズを懸濁させておくと、水滴形成と同時にマイクロビーズを閉じ込めることも可能だ。

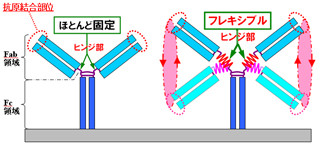

次にこのデバイスを用い、「1分子デジタルELISA法」を確立した(画像3)。まず、捕捉抗体で表面修飾したマイクロビーズにバイオマーカーおよび酵素標識検出抗体を結合させ、捕捉抗体-バイオマーカー-酵素標識検出抗体の3つの複合体を形成させる。バイオマーカーの濃度が低い場合、個々のマイクロビーズは3つの複合体を1分子のみ結合しているか、まったく結合していないかのどちらかになる。その後、マイクロビーズを微小水滴に閉じ込めることで、3つの複合体に含まれる酵素1分子の触媒反応によって生成する蛍光色素を蛍光顕微鏡で観察可能にした(画像4)。

3つの複合体を結合したマイクロビーズを含む水滴のみが蛍光を発するので、蛍光信号を発する水滴の数としてバイオマーカー分子の数をカウントすることで、超高感度な検出を可能にした。さらに、信号を0か1に2値化してカウントするので、測定誤差の影響を低減でき再現性のよい結果が得られるという。

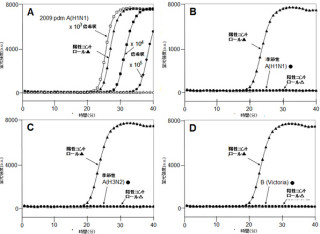

ELISA法の感度評価によく使われる前立腺腫瘍マーカーの1分子デジタルELISA法における検出下限値は、60ag/mlに達した。これは、1mlの検体中に1200分子のマーカーが存在することに相当し、従来のELISA法と比較して検出下限値を100万倍向上させることに成功した形だ(画像5)。

画像5は、従来のELISA法と1分子デジタルELISA法を比較した模式図。従来のELISA法ではマイクロリットルの液体中で酵素反応を行い、信号変化をアナログに測定しバイオマーカーの濃度を決定する。一方、1分子デジタルELISA法ではフェムトリットルの液体中で反応を行い、2値化した信号を1分子ごとにカウントしバイオマーカーの濃度を決定する。これらにより、高感度かつ測定誤差の影響を受けにくい測定が可能になる。

1分子デジタルELISA法は、前立腺腫瘍マーカーのみならずほかのバイオマーカーへの応用も可能であり、疾病や感染の超早期診断に使用されることが期待される。例えば、がん摘出後の再発や転移の超早期検出が可能になると考えられるという。

また、従来のELISA法では検出が困難であったアルツハイマー病のバイオマーカーが脳脊髄液や血液中から検出可能になり、超早期診断が可能になることも期待される。

さらに超高感度であるため、ウイルス性肝炎などは、従来の血液を用いた検査ではなく、患者にとってより摂取負担の少ない尿や唾液などの検体を用いた検査が可能になることが期待されるとしている。

今回開発されたデバイスは、コンパクトで使用方法も簡便なため、大きな総合病院や検査機関だけでなく、街中の医院でも導入可能な手のひらサイズのポータブル診断デバイスとしての活用も期待される。なお今回の成果は特許出願済みであり、今後は実用化を希望する企業との研究開発を進めていく予定としている。