高度化する攻撃に立ち向かうための「最新のセキュリティ技術」

メリットを求めて導入した「モバイルワーク」や「テレワーク」が、情報流出という悲劇を招かないようにするため、ITセキュリティの視点でできる対策は、いくつもある。明確な運用ルールを設けて、それをユーザーに徹底させるといったことは、最低限必要だ。そして、エンドポイントとなるPCに十分な技術的対策を講じておくことも有効だろう。

PCに対する攻撃手法は、OSやネットワークの技術的な進歩に合わせて急速に進化し、その手口も巧妙化している。セキュリティソフトを開発するベンダーでは、日々進化する攻撃手法の動向に目を光らせ、有効な対策を盛り込んだ製品をリリースできるよう努めているという。

「今や、メールやウェブをはじめとして、ネット上で流通するあらゆるコンテンツが攻撃手法の一部となる可能性があります。セキュリティベンダーでは、攻撃を仕掛ける側の意図や、攻撃の中で起こる個々のアクションがどのようなものかを分析しつつ、有効な対策を機能として盛り込もうとしています」(広瀬氏)

|

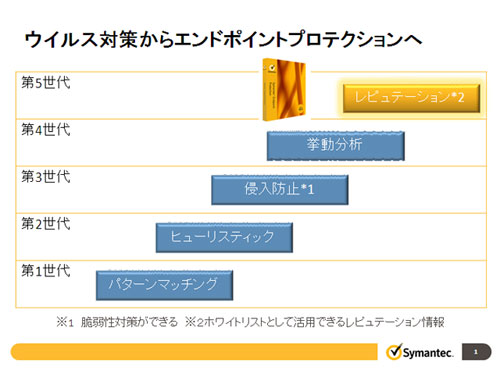

広瀬氏によれば、かつてセキュリティソフトの代名詞でもあった「アンチウイルス」は、既にエンドポイント防御における、ごく一部の要素でしかないという。手法が高度化し、巧妙化した現在のサイバー攻撃に対応するためには、「パターンファイルを使って、単一の実行ファイルやマクロデータをスキャンし、照合する」という、従来のアンチウイルスソフトの手法だけでは追いつかなくなっているためだ。そのため、近年のセキュリティソフトでは、その他のさまざまな手法を並用して、そうした攻撃を検知し、システムを防御する仕組みが採用されている。

シマンテックが開発する企業向けのエンドポイントセキュリティソフト「Symantec Endpoint Protection(SEP)」では、例えば、パターンファイルからは判別できない未知のプログラムがシステム上で行う動作を監視し、危険な動作を行った場合に即座に停止する「リアルタイム SONAR 3」、マルウェアと認定されたプログラムを配布している危険なサイトへのアクセスを禁止する「レピュテーション」、未知のサイトへのブラウザアクセスによって、マルウェアがダウンロードされそうになった際にブロックを行う「ブラウザプロテクション」といった技術が搭載されている。

さらに、広瀬氏が「シマンテック独自の技術」としてアピールするのは「シマンテック インサイト」と呼ばれる機能だ。これは、SEPがインストールされたPCから、そのPCで使われているアプリケーションの情報を集め、世界規模で統計処理を行い、15億以上にのぼるソフトウェアの「普及度」を算出する仕組みだという。

例えば、ユーザーがあるサイトからソフトウェアをダウンロードしたり、PCにインストールしようとしたりした場合に、多くの人が利用している一般的なソフトであれば、それは「安全」であると判断する。逆に、そのソフトがほとんど使われていないようなものであれば、何らかのマルウェア亜種や、危険性の高いソフトである可能性が高まるわけだ。これによって、ユーザーがそれと気づかずに危険なソフトをPC内に入れてしまわないよう、警告を出すことができるという。統計的な手法を用いて、PCリソースの負荷を抑えつつ、ソフトの危険性を高い精度で判断できるという、従来のセキュリティソフトのアプローチとは異なった画期的な仕組みと言えよう。

新しいワークスタイルの導入で、企業や従業員が得られるメリットは決して少なくない。一方で、そうした環境の中で生まれる新たなセキュリティリスクに対しては、運用ポリシーの整備と共に、技術的にも「新しいセキュリティ対策」を施すことで、対応していく必要がある。

広瀬氏は「近年、特に機密情報を多く扱う製造業などでは、セキュリティに関する意識が高い企業も多いと感じています」と言う。ただ、高いセキュリティレベルを維持するために必要な要件は、技術や社会環境、そして労働環境の変化に合わせて、急速に移り変わっていくものである。

今や、企業内の情報は重要な「資産」であり、その価値もかつてとは比較にならないほどに高まっている。仕事にかかわる個々人のセキュリティ意識を高め、時代に合った防御技術を導入することで、新たなワークスタイルのメリットを享受しつつ、価値ある情報を守っていくことができるのではないだろうか。

最新ITリスク対策 注目記事一覧