日本原子力研究開発機構(JAEA)は、「相対論的プラズマ」を利用する方法によって、従来よりも短波長化が可能なレーザー光の「高次高調波」と呼ばれる「コヒーレントX線」(電磁波の波動としての規則性が高く、波の重ね合わせがそろった=干渉性の高い=コヒーレンスの高いX線のこと)を発生させることに成功したと発表した。

成果は、原子力機構量子ビーム応用研究部門のピロジコフ・アレキサンダー研究員らの研究グループが、英国ラザフォード・アップルトン研究所、英国ストラスクライド大学、英国クイーンズ大学ベルファスト、ロシア科学アカデミーレベデフ物理学研究所、モスクワ物理工科大学、ロシア科学アカデミー高温研究所、ロシア科学アカデミープロコロフ研究所の協力によってなされたもので、米国物理学会レター誌「Physical Review Letters」に3月16日に掲載予定。

高出力レーザー技術開発の進歩により、現在、瞬間的なパワーはペタ(1000兆)ワットに達する高強度のレーザー光を実験室規模で発生できるようになってきている。そのような強力な光をミクロンサイズまで集光して物質に当てると、1フェムト(1000兆分の1)秒間に、ほぼ光速にまで電子が加速するので相対論的プラズマ状態を生成することが可能だ。

相対論的プラズマは、レーザーを利用したコンパクトな荷電粒子加速器や「レーザー核融合」(プラズマの持続時間は数10psと磁場閉じ込め方式と比較して短いが、高密度状態を実現できるため、核融合燃料を効率よく燃やせる技術を確立できると期待されている方式)研究における「高速点火」(できるだけ高密度のプラズマ状態を強力なレーザーパルスで作り出した後に、発生させた高密度燃料プラズマの継続時間である数10ps内に第2の極短パルスレーザー光を燃料プラズマに照射して、相対論的な電子やイオンを発生し、それらで高密度核融合燃料を加熱することにより高速で点火燃焼を起こす方法)といった利用研究と共に、近年は研究開発が活発に行われている。特に、相対論的プラズマの発生に伴う電子の運動は高輝度X線発生を発生させることが可能であり、プラズマ計測用の短波長特性X線発生など、関連する研究が精力的に行われている具合だ。

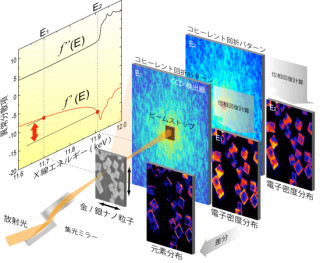

今回、相対論的プラズマから放出されるX線のスペクトルを観測したところ、プラズマ発生のために入射したレーザー光の波長の整数分の1の波長を持つ高次高調波と呼ばれる輝度の強いX線を発生していることが実験的に確認された。高次高調波は入射レーザー光と同様にコヒーレントな性質を持つと考えられる。

従来の高次高調波の発生法は、瞬間的なレーザー出力が数100万~数1000万W級のレーザー光を原子や分子に集光して発生させる仕組みだ。ただしこの方法では、例えば10KeVを越すような短波長の高次高調波を発生させることは原理的に困難であると考えられている。

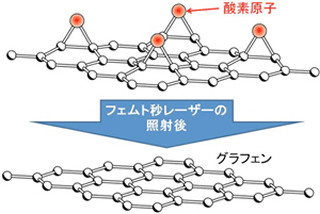

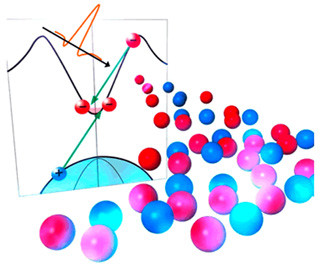

これに対して今回発見した方法は、実験室規模のレーザー装置を利用して硬X線領域のコヒーレントX線を発生させられる可能性があるというものだ。今回の方法の特徴についての解説のため、まず従来の高次高調波の発生機構(画像1)と、その短波長化にあたっての問題点について触れる(画像2)。

|

|

|

画像1。従来の原子・分子との相互作用で発生する高次高調波X線の発生機構 |

画像2。発生機構の適応限界を超す強いレーザー光で揺さぶろうとすると、帰還電子は親イオンの場所に戻らず、レーザー光の進行方向へ原子の大きさ以上に変位するので、高次高調波が発生できない |

まず、原子や分子に強力なレーザー光を当てると、レーザー光の電磁場によって、最外殻の束縛電子は加速され、いったん親となる原子や分子から離脱した後、再び親イオンへ帰還する。

この時、ある程度の運動エネルギーを伴って帰還する電子が親イオンと相互作用する際に、その運動エネルギーに匹敵する電磁波を放射し、これが高次高調波となるというわけだ。

従って、高次高調波を短波長化(電磁波の光子エネルギーを増やすこと)するためには、帰還電子の運動エネルギーをできるだけ大きくする必要があり、そのためには帰還電子の加速に寄与するレーザー光をより強くする必要がある。

しかしレーザー光を強くし過ぎると、今度は帰還電子の速度が大きくなり過ぎ、光の磁場の影響によって電子が帰還する軌道がレーザー光の進行方向へ曲げられ、親イオンへの帰還が不可能になってしまう。

すなわち、高次高調波の発生には、原子や分子を揺さぶるレーザー光の強さに上限があるので、発生可能な高次高調波X線の波長には限界が生じるのだ。例えば、波長1ミクロンのレーザー光を用いて10KeV(0.124nm)の高次高調波を発生させるためには、3.3×1016W/cm2の光の強さが必要で、帰還電子のレーザー進行方向への変位量が6.2nm程度になると評価できる。

この変位は原子の大きさよりはるかに大きく、一度親イオンから離れた電子は再び親イオンに戻れないため、10KeVの高次高調波の発生は困難になる。事実、この従来法では、現在までに3.5KeV(0.354nm)程度までのX線が観測されたという報告はあるが、その強度は弱く、桁違いの高輝度化と短波長化は期待できない状況だった。

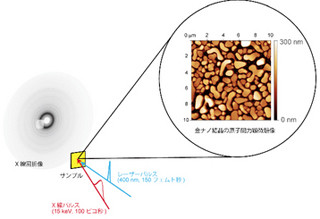

一方、今回の高次高調波発生法では、強いレーザー光と相互作用させるためのガスターゲットによって生じる相対論的プラズマを用いるのが特徴だ。画像3に示すように、この相対論的プラズマ中に、高密度の電子の集団が形成され、この電子の集団が強いレーザー光で揺さぶられて高次高調波が放出されたと考えられている。

この方法では、従来法のように親イオンとの相互作用が起こらなくとも、レーザー光と電子の相互作用のみによって高次高調波が発生するはずだ。すなわち、レーザー光による電磁場が十分に強く、相対論的な運動エネルギーまで加速された電子の集団が、親イオンがなくとも光電磁場で急激な方向変更を伴う加速を受けることになり、それに伴って高次高調波が発生すると推察されるのである。

従って、相対論的プラズマ特有の「輻射(放出電磁波)減衰」現象が生じるまでは、レーザー光を強くできると推測されるわけだ。複写減衰とは、電子が受ける加速度に対応する放出電磁波=輻射の強さが振動を促す光と同程度になった場合は、振動を促す光は電子を介在にして電子が放出する輻射にエネルギーを取られることになり、そのことをいう。レーザー光の波長が1μmの場合、光の強さは2.7×1023W/cm2という見積りとなる。

そして、相対論的プラズマを励起するレーザー光強度を強くできれば、それに応じて発生する高次高調波の最大次数を高くすることが可能になる。例えば、波長1μmのレーザー光を想定した場合、光の強度が5.5×1020W/cm2で10KeVの高次高調波が発生すると推定される具合だ。

また今回の方法は、固体物質ではなくガス状のターゲットを用いるため、連続したX線の発生を想定した際に、固体物質を用いる場合に発生する飛散物(デブリ)やターゲット供給の困難さといった問題がない点でも、実用化に適した方法といえよう。

今回の発見により、従来のレーザー光による高次高調波発生法では非常に困難と思われていた10KeV級の短波長コヒーレントX線発生の可能性が示された。従来法による高次高調波は、アト秒(100京分の1秒)領域のパルス幅を持つことから原子・分子の電子遷移といった高速の物理過程のダイナミクス観測などで精力的に利用されている。

しかし今回の発見により、従来法よりも桁違いに短い波長域でのコヒーレントX線を利用する道が拓けてきたため、より高速で詳細な物理過程のダイナミクスを観測できるようになるものと期待されているという。今回の発見により、新しい研究領域を拓くことも期待できると、研究グループではコメントしている。