東京大学と科学技術振興機構(JST)は9月13日、コレラ菌が放出し、コレラを発症する原因となる「コレラ毒素」が細胞内に運ばれる経路を見出し、その運搬経路が毒素感染に必須であることを明らかにしたと共同で発表した。東京大学学院薬学系研究科の田口友彦特任准教授と新井洋由教授らが、JST課題達成型基礎研究の一環として行っている研究の成果によるもので、その成果は米国科学アカデミー紀要「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America」のオンライン速報版で9月12日の週(米国東部時間)に公開予定。

コレラは、コレラ菌(Vibrio cholerae)を病原体とし、激しい水様性の下痢を伴う致死的な経口細菌性感染症だ。小腸に到達したコレラ菌が放出するコレラ毒素によって、腸の表面にある細胞の機能が損なわれることによって発症する。コレラの感染力は大変強く、過去に幾度も世界的大流行を引き起こし、現在もコンゴ、ハイチなどではコレラ感染によって多くの人が死亡している。

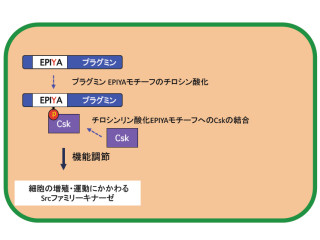

コレラ毒素は1つのAサブユニットと、5つのBサブユニットから構成されるタンパク質性の毒素で、AサブユニットがADP-リボシル化能を持つ酵素。コレラ毒素は腸表面の上皮細胞に取り込まれ、細胞小器官のゴルジ体や小胞体を通過しながら、最終的にサイトゾル(細胞質から細胞内小器官を除いた部分のこと)へ運搬され、次いで3量体Gタンパク質のADP-リボシル化を行うことで、3量体Gタンパク質の恒常的な活性化を引き起こす。その結果として「環状アデノシン一リン酸」(cAMP:cyclic adenosine monophosphate)の濃度が異常に上昇し、細胞、組織から電解質と水が大量に漏出することで、コレラ特有の激しい下痢が起きると考えられている。しかし、どのような細胞膜からゴルジ体へと運搬されるのかが不明だった(画像1)。

|

|

画像1。コレラ毒素の細胞内侵入経路。コレラ菌によって放出されたコレラ毒素(赤丸)は、小腸上皮細胞膜に発現している「GM1糖皮質」に結合し、細胞内へ取り込まれる。取り込まれた後は、ゴルジ体や小胞体を経由して最終的にサイトゾル(青色の部分)へ脱出し、cAMP濃度の上昇を引き起こす。ただし、細胞膜からゴルジ体へ至る輸送経路についてこれまでは不明だった |

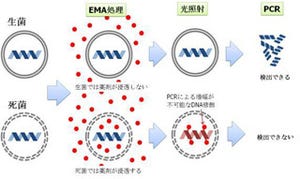

研究グループでは、アフリカミドリザルの細胞「COS-1細胞」が秩序だった細胞小器官の分布を持つという田口特任准教授らの2007年の発見を利用することで(画像2)、コレラ毒素の細胞内運搬経路を明らかにし、その運搬経路を制御する分子の同定を行う研究を行った。

|

|

画像2。COS-1細胞における細胞小器官の空間分布。COS-1細胞では、ゴルジ体はリング状の構造を取っており、その内側にリサイクリングエンドソームが存在する。この特徴がリサイクリングエンドソームの顕微鏡による観察を容易にした。ほかの細胞小器官はゴルジ体のリング構造の外側に分布する |

今回明らかになったのは4点。1点目は、コレラ毒素は細胞膜から取り込まれた後、細胞膜へ再回収(リサイクル)する経路に関わる細胞小器官「リサイクリングエンドソーム」を経由してゴルジ体へ運ばれるということ(画像3)。

|

|

画像3。細胞に侵入した後のコレラ毒素の移動経路の可視化。蛍光標識したコレラ毒素をCOS-1細胞に取り込ませ、取り込ませた時間を0分として一定時間が経過するごとに観察を実施した。ゴルジ体は緑色で、コレラ毒素は赤で染色している。コレラ毒素が15分後にリサイクリングエンドソーム(ゴルジ体の形作るリング構造の内側)に運ばれ、75分後になってゴルジ体へ運搬されるのが容易に見て取ることが可能 |

細胞が細胞外の物質を取り込む営みを「エンドサイトーシス」と呼び、この営みによって取り込まれた物質が運ばれる細胞小器官を総称して「エンドソーム」と呼ぶ。リサイクリングエンドソームもエンドソームの一種であり、エンドサイトーシスで取り込まれた物質が細胞膜へ再回収する過程(リサイクル)で通過するエンドソームのことだ。

そして2点目は、リサイクリングエンドソームに局在する「エベクチン2タンパク質」が、コレラ毒素のリサイクリングエンドソームからゴルジ体への運搬を制御している点(画像4)。エベクチン2は生体内のほとんどの臓器や組織に存在しており、細胞内ではゴルジ体近縁部に存在している。ただし、その機能についてはこれまで未解析だった。

続いて3点目は、リサイクリングエンドソームには、リン脂質の一種である「ホスファチジルセリン」が豊富に存在するということ(画像5)。

最後の4点目は、ホスファチジルセリンと結合するタンパク質「LactC2」を細胞内で過剰発現することによって、コレラ毒素のゴルジ体への輸送が抑制されることだ(画像6)。

今回の研究によって、リサイクリングエンドソームの細胞内物質輸送における新しい機能「リサイクリングエンドソームからゴルジ体への輸送」と、リサイクリングエンドソームの重要な構成因子であるエベクチン2タンパク質とホスファチジルセリンが明らかとなった。

リサイクリングエンドソームから細胞膜への物質輸送は既に知られているが、ゴルジ体への物質輸送は今回初めて発見された機能である。これにより、赤痢菌が放出する「シガ毒素」や毒素原性大腸菌が放出する「易熱性エンテロトキシン」、ヒマの種子から単離される「リシン」など、サイトゾルへ輸送されることで毒性を発揮するほかの毒性タンパク質もリサイクリングエンドソームを介する輸送経路によってサイトゾルへ運ばれ、細胞毒性を発揮している可能性も出てきたという。

また今回の発見により、コレラ毒素のサイトゾルへの侵入をリサイクリングエンドソームの段階で阻害する薬剤開発を行うことが可能となった。さらに、毒素の持つ酵素活性を阻害する薬剤の開発だけではなく、物資輸送の視点に立脚した抗毒素薬の開発という新しい治療戦略が提唱された形だ。

そのほかに、リサイクリングエンドソームからゴルジ体への物資輸送経路が、毒素のためだけに細胞に備わっているとは考えにくいことから、細胞が通常時にこの運搬経路を使って輸送しているタンパク質を同定することで、リサイクリングエンドソームの新たな細胞生物学的機能を明らかにできる可能性も出てきたとしている。