これからマイホームの購入を予定しており、木造住宅を検討している人も多いでしょう。鉄骨造などに比べてコストが抑えられ、構造や素材にこだわることで丈夫な家を建てることが可能です。

今回は木造ハウスメーカーの選び方のほかに、特に木造で定評があるハウスメーカー6社についてもそれぞれの特徴と共に紹介します。また木造での住宅選びのポイントにも触れるので、ぜひ念頭に置いて検討してください。

- おすすめの木造ハウスメーカー6社を紹介。それぞれのハウスメーカーの特徴や建築技術が詳しく解説します。

- 木造住宅の選び方では、耐震性、耐火性、気密性などの住宅性能と、デザインや住環境への適合性が重要。

- 営業マンの提案力や建築後のメンテナンス対応、複数の見積もりの取得が、理想の木造ハウス選びにおいて重要です。

理想の家づくり・住まい探しを、専門家に相談しながら進めていきましょう。 ※LIFULL HOME'S 住まいの窓口来場者(390組)を対象とした調査(集計期間:2019年4月~2020年3月)より

おすすめ木造住宅ハウスメーカー6選

ここからは、おすすめな木造住宅ハウスメーカーを厳選して紹介していきます。選び方の項目で気になったポイントを踏まえ、自身の希望と各特徴を照らし合わせて見ていきましょう。

| 会社名 | 特徴 | 構造 |

積水ハウス 来場予約してみる | 強度が高く耐震性に優れている 高級感があるデザイン | 造軸組構法/シャーウッド構造 |

住友林業 カタログを請求する | 間取りの自由度が高い 材質にこだわり調湿機能が高い | ビックフレーム構法 |

ミサワホーム 公式サイトをみる | 独自の集成材で劣化に強い 独自の工法で耐震性を高めている 収納力が高い蔵が作れる | 木質パネル接着工法 |

三井ホーム 来場予約してみる | 日本の土地に合わせた家作り 独自技術で災害に強い家 室内環境が保たれやすい | プレミアム・モノコック構法 |

一条工務店 カタログを請求する | しなるような大きな地震に強い 室内の温度が保たれやすい | ツインモノコック構造 |

アイフルホーム カタログを請求する | グループ会社が多いためローコスト 地震対策への意識が高い モデルルームが多い | 木造軸組工法 |

積水ハウス

積水ハウスはこんな人におすすめ

- 木造住宅で吹き抜けなどの大きな空間を作りたい

- 強度が高く安全性が高い木造住宅を作りたい

- 省エネ力が高く経済的なZEH基準を多く使用するメーカーを選びたい

積水ハウスの特徴

積水ハウスは、新築注文戸建住宅の実績で首位を取ったこともある大手ハウスメーカーです。木造住宅では独自の加工を施した質材を使用し、高強度な壁と床を組み合わせて作る、木造軸組構法・シャーウッド構造を得意としています。強靭な構造なため木造住宅では難しいとされている、大きな吹き抜けなども作れることがメリットです。

また高級感のあるデザインも特徴で、内装もニーズに合わせた間取りを組み合わせることができます。

積水ハウスの口コミ評判や坪単価について、詳しくは以下の記事で紹介しているので併せて参考にしてください。

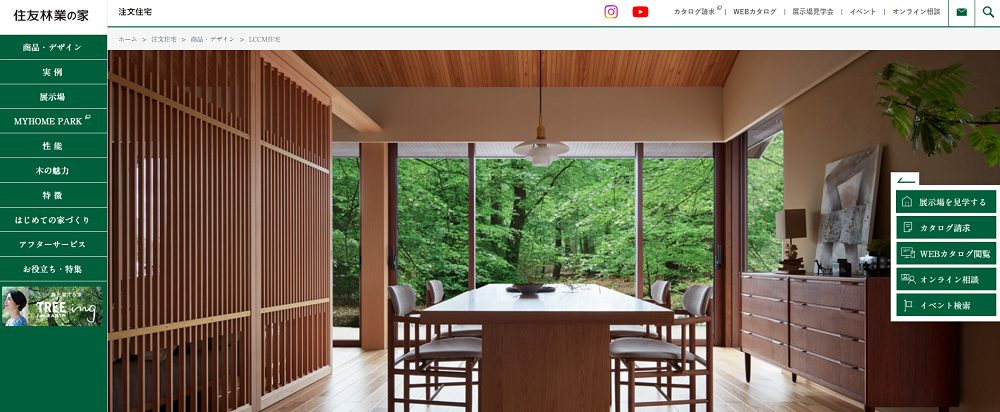

住友林業

住友林業はこんな人におすすめ

- 予算やニーズに寄り添った提案を受けたい人

- 耐震性・耐久性が高い構造の木造住宅を建てたい人

- 将来的に間取りの変更もできる木造住宅を希望する人

住友林業の特徴

住友林業が造る木造住宅は、材質にこだわり調湿機能に優れた木材を使用しています。そして強靭でしなやかなビックフレーム構法は、大きな室内空間を叶えつつ耐震性・耐久性にも優れています。さらに実際に振動実験も行っているため、地震への懸念が高い人も安心が担保されていることが魅力です。

ビックフレーム構法は間取りの自由度が高く、それぞれの家族構成や生活スタイルに合わせた家を建てられます。年月が経つにつれ家族構成に変更があった際も、リビングを拡げたり寝室を増やしたりすることも可能で、柔軟性が高いことも特徴です。

住友林業の口コミ評判や坪単価について、詳しくは以下の記事で紹介しているので併せて参考にしてください。

ミサワホーム

ミサワホームはこんな人におすすめ

- デザイン性が高く住みやすい木造住宅を求める人

- 収納性が高い家を求める人

- より過ごしやすい家を求める人

ミサワホームの特徴

ミサワホームが提供する木造住宅は、柱や梁にMJWoodという構造用集成材を使用しており、強度が高く劣化にも強いという特徴があります。さらに木質パネル接着工法という面で衝撃を分散する工法で地震にも強く、長く住み続けられる木造住宅を叶えてくれます。

また中二階に収納スペースを作る蔵のある家も、ミサワホームの代表的な特許商品です。天井高140cmほどの収納空間を作ることができるため、人数が多い家庭やものが多い人に向いています。

三井ホーム

三井ホームはこんな人におすすめ

- 気候の差があり、室内環境を安定させたい人

- トータル的に高品質であらゆるリスクに備えた木造住宅が欲しい人

- 地震に強く、長く居住できる家が欲しい人

三井ホームの特徴

三井ホームの木造住宅はツーバイフォー工法を独自技術で進化させ、日本の土地に合わせた耐震性・耐久性・断熱性を持つ、プレミアム・モノコック構法が大きな特徴です。質材はカナダ産の高品質構造材を使用しており、軽く丈夫な木造住宅が作れます。

さらに屋根や壁、床、基礎にもそれぞれこだわり、独自のノウハウで熱を遮断する屋根や災害に強い壁や床で安心を叶えます。また壁に厚みがあるため気密性と遮音性が特に高く、室内が暖かく過ごしやすいことも魅力です。

三井ホームの口コミ評判や坪単価について、詳しくは以下の記事で紹介しているので併せて参考にしてください。

一条工務店

一条工務店はこんな人におすすめ

- 寒い地域などで木造住宅を建てたい人

- 高性能な住宅を適正価格で建てたい人

- 地震に強い木造住宅が欲しい人

一条工務店の特徴

一条工務店の木造住宅の特徴は、パネルを組み合わせて作り面で地震などの力を吸収し、歪みにくく丈夫な木造を叶えたツインモノコック構造です。力が分散することで、従来の木造軸組工法より耐震性が高いなります。さらに、耐力壁という地震などの揺れに強い壁を等間隔に使用することで、地震のしなりに強い家づくりを叶えることができるでしょう。

また断熱材やサッシにこだわり、自社グループで独自に気密性能の高いものを開発して使用しているため、室内の温度が保たれやすいことも魅力です。こうして高性能な木造住宅でありながら、コストパフォーマンスも高い点も強みといえます。

一条工務店の口コミ評判や坪単価について、詳しくは以下の記事で紹介しているので併せて参考にしてください。

アイフルホーム

アイフルホームはこんな人におすすめ

- ローコストで木造住宅を建てたい人

- シンプルな木造住宅を希望する人

- 多くの間取りパターンの中から選びたい人

アイフルホームの特徴

アイフルホームは、ハウスメーカー以外にも構造材や住宅設備を扱うグループ会社があります。そのため家を建てる際に、それらの材料をグループ会社から一括購入でき、比較的低コストで高品質な木造住宅を建てられることが大きな特徴です。

コストは抑えていますが耐震等級3の地震対策を行っており、リスク管理への意識も高いハウスメーカーといえます。また、構造はシンプルな木造軸組工法を基本としていますが、梁と床を一体化させて強度を高める剛床工法を採用しているため、シンプルでありながら頑丈な木造住宅です。

さらに間取りパターンが多めでモデルルームも各所に展示しているため、家を建てたい人が実際の住宅を確認しやすいことも魅力といえるでしょう。

アイフルホームの口コミ評判について、詳しくは以下の記事で紹介しているので併せて参考にしてください。

木造ハウスメーカー選びのポイント

最後に木造住宅のハウスメーカー選びで注意すべき3つのポイントを紹介します。

- 建築後のメンテナンス対応も確認

- 見積もりは複数のハウスメーカーに依頼する

- 住宅相談サービスを利用する

以下で詳しく解説していきます。

建築後のメンテナンス対応も確認

ハウスメーカー選びの際はさまざまなリスクに備え、メンテナンス対応をしっかり行ってくれるかを確認することをおすすめします。住宅は年月により壁や柱、基礎などが劣化するため、定期点検はもちろん結果次第ではいずれ修繕も必要になるでしょう。

その際に住宅の基礎や壁、柱、屋根の雨漏りなどは、住宅品質確保促進法によって10年間は保証されます。そのため、特にこの10年以降のメンテナンス対応に加え、それ以外の保証なども確認してみてください。ハウスメーカーによってメンテナンスのサービス内容は異なるため、その点も注意しましょう。

見積もりは複数のハウスメーカーに依頼する

ハウスメーカー選びでは、複数社に依頼することも大切です。複数社に依頼することで適正価格であるかを見極めやすくなり、各メーカーのプランの違いも比較することができます。

比較することで、より自分に合ったハウスメーカーを厳選することができるため、必ず見積もりは複数社に依頼するようにしましょう。

家づくり・住まい選びに関する相談ならHOME’Sの「住まいの窓口」がおすすめ

家づくり・住まい選びで悩んでいるならHOME’S 住まいの窓口に相談するのがおすすめです。HOME’S 住まいの窓口がおすすめな理由を以下にまとめています。 ※LIFULL HOME'S 住まいの窓口来場者(390組)を対象とした調査(集計期間:2019年4月~2020年3月)より

住宅相談サービスを利用する

もし木造住宅をどんなものにするか悩んでいたり、工法などで疑問点があったりする場合は住宅相談サービスを利用することをおすすめします。住宅相談サービスでは、住宅専門のアドバイザーに直接相談することが可能で、疑問にも回答してもらえます。

これらの多くは無料で受けられることも多いため、気軽に利用できるでしょう。さらに相談内容から、希望する住宅を扱う提携ハウスメーカーを紹介してもらうことも可能です。また、オンライン相談を受け付けている住宅相談サービスもあるため、足を運ぶ余裕がない人も相談を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

ハウスメーカー選びに関するよくある質問

まとめ

木造のハウスメーカーといっても、それぞれに工法や強みが異なります。例えばツーバイフォー工法やツインモノコック構法でも地震に対する対策や性能は異なり、どちらが優れているのか甲乙つけがたいケースが多いです。そのため見た目だけにとらわれず、どれが自分にとって安心して住み続けられるかをよく検討することが大切といえます。

本記事で紹介した各ハウスメーカーを比較し、支持できる性能・工法を見極めていってください。

※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。

・https://www.rosenka.nta.go.jp/

・https://www.retpc.jp/chosa/reins/

・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。