フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

経営危機ふたたび

ときは1929年 (昭和4) の春になっていた。

前年秋に共同印刷が1台を予約注文してくれた代金もすっかり使い果たしてしまい、写真植字機研究所の経営はふたたび厳しい状況におちいった。

頭をかかえる茂吉の前に、第二の救い主が現れた。共同印刷の大橋光吉社長が、凸版印刷 (現 TOPPAN)・井上源之丞社長を紹介してくれたのだ。[注1]

凸版印刷は共同印刷とならぶ当時の大印刷会社で、井上・大橋の両社長は印刷界の両巨頭と称されることもあった。[注2] 茂吉が凸版印刷に井上をたずねると、井上は「邦文写真植字機を買ってほしい」という茂吉の話を興味深く聞いてくれた。まだ見たことのない機械である。しかし井上の言葉は好意に満ちていた。

「なるほど、わかった。なんとかかんがえてみよう。まずは邦文写真植字機がどんなものなのか、一度きみのところに行って見せてもらおうじゃないか。話はそれからだ」[注3]

「印刷界の太っ腹」井上源之丞

1923年(大正12) 6月に凸版印刷の社長に就任した井上源之丞は、1879年 (明治12) 東京・八丁堀あたりの生まれ。共同印刷の大橋光吉に劣らず機械の好きなひとだった。凸版印刷は1900年 (明治33) に合資会社として発足し、1908年 (明治41年) に凸版印刷株式会社に改組。大正末~昭和はじめには、東京・下谷区二長町 (現・台東区) 、小石川区 (現・文京区) 、本所区 (現・墨田区) の3カ所に工場をかまえ、最新の設備と機械をそろえておおきく発展していた。

大正末ごろの『印刷雑誌』に掲載された凸版印刷3工場の見学記では、井上が「ヨハネスブルグが来たよ (ドイツ製のヨハネスブルグ凸版印刷機のこと) 」、「ハーリスもよくなったが、ポッターのこのごろの機械は実際いいね」などと、まるで友人のことを語るように親しみをこめて印刷機について語り、「ここで誇りたいのは機械の掃除が行き届いていること。見てくれたまえ、どの機械も磨いて磨きぬいてある」と誇る様子が描かれている。[注4]

〈本邦印刷界の太ッ腹〉という見出しとともに綴られる人物評では、〈実にも広いあの額は聡明と理知を表わして、両眼の冴えは熱意と鋭敏さを示し、引締めた唇は遠望と果断とを物語っているといった風貌である〉と語られ、その経営手腕、会社を大きく発展させた実績は〈孔明の進軍にも似たると評すべきか――〉とまで綴られている。[注5]

さて、そんな井上は、茂吉が凸版印刷で邦文写真植字機について話をした数日後、約束どおりに荒川 (現・隅田川) べりにある写真植字機研究所の工場をたずねてきた。そうして試作第2号機をしげしげとながめると得心がいったのか、こう言った。

「とりあえず、試験的に1台注文しよう。それから、ひじょうに有用な研究だから、他社にも声をかけてあげよう。カタログでもあれば、よこしておきたまえ」[注6]

2、3日後に茂吉が手書きカタログを届けると、井上は「邦文写真植字機はそうとうな水準まできている。採用してみてはどうだろうか」という添え状をつけて、秀英舎、日清印刷、大阪の精版印刷の各印刷会社に紹介してくれた。精版印刷を除く東京の4大印刷会社――、凸版印刷、秀英舎、日清印刷、そして共同印刷は、たがいに競争相手であると同時に、一面では協調し、この時期に「皐月会」という会を組織していた間柄だった。[注7]

凸版印刷・井上からの紹介を受けた各社は、研究援助の意味合いもこめて1台ずつを予約注文した。各社とも、機械価格3,800円のうち半額を前払いという好条件だった。先の共同印刷、凸版印刷の分もふくめれば、一気に5台の注文を受けたことになる。

井上源之丞は「不可能」という言葉を好まなかった。彼がなにか部下に仕事を命じたときに「できそうにありません」などと言うと、みるみる機嫌を悪くして「きみ、やってもみないでできないなどと、始めから投げてかかるようではだめだよ。まずやってみることだ」と言ったという。[注8] そんな井上であるから、困難にも屈せず未知の機械の開発に取り組む茂吉たちの姿に、援助を惜しまなかったのかもしれない。この干天の慈雨のような援助は、さきの共同印刷・大橋の助けとともに、茂吉にとって生涯わすれられぬものとなった。

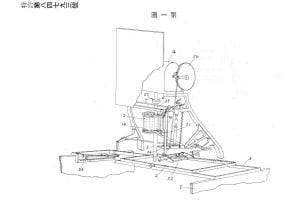

5台の注文を受けて、経営に窮し意気消沈していた写真植字機研究所の工場に、希望の活気がみなぎった。援助的に注文してくれたとはいえ、できれば実用できる機械をつくろうと、茂吉たちは意気ごんだ。機械の価格は文字盤を含めて3,800円、レンズは10本にして1番から10番までを4.5ポイントから31ポイントまでの活字にそれぞれ近似させた。文字盤は明朝体20枚を備え、1枚の価格は40円とした。[注9]

こうして1929年 (昭和4) 9月7日、ついに邦文写真植字機の実用第1号機が共同印刷に、続いて同年9月18日には秀英舎に1台が納品され、据えつけられた。両社はさっそく、写真植字機をオフセット印刷やグラビア印刷での植字用に使いはじめた。そのころ、おなじく予約注文をした凸版印刷と日清印刷は、写真植字機研究所の工場に練習生を派遣して操縦の研究に取り組んでいた。また、やはり1台予約注文済みの大阪・精版印刷は、その納品を心待ちにしていた。[注10]

5台の邦文写真植字機は、1930年 (昭和5) の春までかけて順次納入された。1924年 (大正13) 7月の特許出願以来6年の歳月を経て、ついに茂吉と信夫の写植機が世に出たのだ。

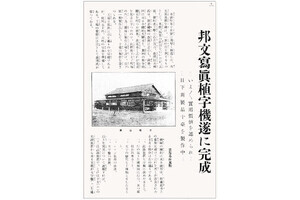

『印刷雑誌』には「写真植字機械いよいよ実用となる」の記事が掲載された (昭和4年9月号) 。茂吉と信夫は、「実用機の完成に甘んじることなく、今後は構造上の改良はひとまずおいても、製作手段の改良を怠らぬつもりだ」とつぎへの抱負を語った。[注11]

(つづく)

[注1] 石井茂吉「写真植字機――光線のタイプライター――」『書窓』第2巻第5号、1936.3 p.400、『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.110

[注2] 佐久間長吉郎 (大日本印刷前社長)「思い出すことなど」『大橋光吉翁伝』浜田徳太郎編、共同印刷、1958 p.263

[注3] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.110

[注4]「井上社長に案内されて 凸版印刷の三工場を見る記」『印刷雑誌』大正15年8月号、印刷雑誌社、1926 pp.17-24

[注5]「業界人物評論」『印刷往来三周年記念出版 印刷産業綜攬』印刷往来社、1937 p.158

[注6] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.110

[注7] 「皐月会」については『共同印刷百年史』共同印刷社史編纂委員会 編、1997 pp.120-124

精版印刷は、1923年 (大正12) 5月、大阪日本精版と市田オフセット印刷が合併して設立した印刷会社。1944年 (昭和19) 7月、凸版印刷に合併される (「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.19)

[注8] 三宅晴輝・斉藤栄三郎 監修、青潮出版 編『日本財界人物列伝』第2巻、青潮出版、1964 pp.785-795

[注9] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 pp.19-23

当時 (昭和2~6年=1937~1941年ごろ) 、八幡製鉄所の四大卒初任給が月給65円、中学卒初任給が日給1円30銭、牛めし10銭、銭湯6銭、市電7銭、コーヒー5銭だった。

[注10] [注11] 「写真植字機械いよいよ実用となる」『印刷雑誌』昭和4年9月号、印刷雑誌社、1929 pp.2-4

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975

『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

産業研究所 編『わが青春時代 (1) 』産業研究所、1968

石井茂吉「写真植字機――光線のタイプライター――」『書窓』第2巻第5号、1936.3

「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926

「写真植字機械いよいよ実用となる」『印刷雑誌』昭和4年9月号、印刷雑誌社、1929

「写真植字機の大発明完成す」『実業之日本』昭和6年10月号、実業之日本社、1931

「発明者の幸福 石井茂吉氏語る」『印刷』1948年2月号、印刷学会出版部

「井上社長に案内されて 凸版印刷の三工場を見る記」『印刷雑誌』大正15年8月号、印刷雑誌社、1926

「業界人物評論」『印刷往来三周年記念出版 印刷産業綜攬』印刷往来社、1937

三宅晴輝・斉藤栄三郎 監修、青潮出版 編『日本財界人物列伝』第2巻、青潮出版、1964

【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ

※特記のない写真は筆者撮影