2021年のサイバー攻撃動向を踏まえた4つの注力ポイント

それでは、2021年のサイバー攻撃動向を踏まえ、セキュリティ対策として注力すべきポイントを紹介しましょう。

(1)激化するサプライチェーンへの攻撃

今年に入り、さまざまなメディアで取り上げられているサプライチェーンへの攻撃ですが、こちらも2020年のトレンドにすでに出ていたものです。昨年9月発表のSonatypeの調査によると、対前年比でサプライチェーン攻撃は650%増加したといいます。また、ENISAの調査では、66%が未知の脆弱性で、既知のものはわずか16%だと報告されています。

これを防ぐには、ビジネスインフラの権限・ロールを見直しが有効です。関連企業や協業するサードベンダーには、役割以上の権限は与えないようし、定期的にレビューすることをおすすめします。

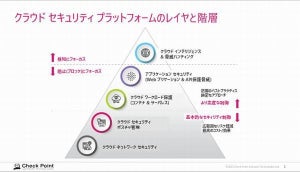

(2)クラウドサービスへの攻撃

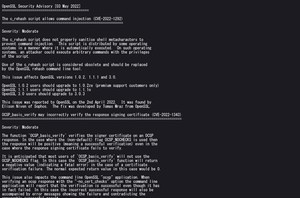

パブリッククラウドが急激に成長したことを背景に、クラウドのログからAPIのキーを探られる「権限昇格」タイプの攻撃が増えています。また、クラウドサービスプロバイダのサービス自体にも脆弱性が発覚されました。

企業は、「脅威は日々進化しており、サービスには脆弱性がつきものである」というマインドセットで、ビジネス環境を整えていく必要があります。

(3)モバイル環境

2021年は、SMSフィッシング(Smishing)を通して、マルウェアがばらまかれる事例が多く見受けられました。フィッシングを作成するツールはアンダーグラウンドで安価に売買されています。昨年Appleも多くのバージョン・アップデートをしましたが、パソコン同様、従業員はモバイルデバイスのパッチも迅速に更新する必要があります。

(4)明白に増加したランサムウェア

昨年、米国のインフラ企業への攻撃が確認されたことをきっかけに、米国政府はプロアクティブな捜査へ踏み切りました。犯罪への締め付けが厳しくなる一方で、ランサムウェア「Conti」を使用した犯罪グループがロシア政府を支持する声明を出した後に、グループ内部からグループで会話されたチャットの内容が公開された事例のように、仮想空間上での紛争も激化しています。

誤解を恐れずにいうならば、犯罪者にとってランサムウェアは「最も儲かるマルウェア」です。2022年に入ってもランサムウェアは改良され続け、新しいターゲットも生まれると推測できます。

従業員の「セキュリティハイジーン」を高める

これまで説明してきた通り、サイバー攻撃は日々巧妙化しており、未知の攻撃は今後も増える一方でしょう。特にコロナ禍でハイブリッドな働き方が進められる中、クラウドサービスが攻撃の標的となるなど、新しい攻撃領域も増え続けています。

皆様に、より攻撃を身近に感じていただくため「2022 セキュリティ レポート」では、新型コロナウイルスなどの生物学的なパンデミックとサイバーパンデミックを比較した表をご紹介しました。

感染者が出れば自宅や病院などで隔離されるように、サイバー攻撃が起こればその企業はクライアントレベル、ネットワークレベルで隔離をし、その間ビジネスを停止せざるを得ません。複雑に進化するサイバー攻撃と戦う上では、その停止期間をなるべく短く済ませ、復旧に持っていくビジネス回復力(レジリエンス)を養うことが必須となります。

そのために、チェック・ポイントは日本企業の皆様の「サイバーハイジーン(衛生)」を高めることが大切だと提唱します。コロナ禍ではマスク着用やソーシャルディスタンシングなど衛生面でのベストプラクティスが提唱され、予防のため人々はそれを理解し従います。同様に、サイバーパンデミックの予防にも従業員の一人一人に「サイバーハイジーン(衛生)」の観点を持っていただくことが重要です。

最新情報の把握、権限やロールなどの定期的なレビューに加え、従業員への教育を通し企業全体の回復力を高める努力こそが、ビジネスを守り抜くヒントなのです。