北海道大学(北大)とファインセラミックスセンターは8月11日、磁場を可視化できる特殊な電子顕微鏡であるホログラフィー電子顕微鏡を用いて、隕石の「磁鉄鉱ナノ粒子」の残留磁化をナノメートルスケールの詳細さで読み解く新手法を提唱したことを発表した。

また、この新手法を国立天文台が運用する「計算サーバ」を用いた数値シミュレーションの結果と合わせることで、2000年にカナダに落下した「タギシュレイク隕石」の母天体の形成から同隕石の地球落下までのシナリオを描き出すことに成功。その母天体の軌道を大きく変化させた天体として木星が考えられるとし、同惑星の誕生した時期はこれまで太陽系誕生後の数百万年後から6億5000万年後までという幅広く複数の説が唱えられていたが、最も早い時期に誕生した可能性が高いことを明らかにしたことも合わせて発表された。

同成果は、北大 低温科学研究所の木村勇気准教授、ファインセラミックスセンターの山本和生主席研究員、米・パデュー大学の脇田茂研究員らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

太陽系の誕生は約46億年ほど前と考えられている。そうした初期の宇宙の姿を探ることができるものの1つとして隕石がある。ただし隕石といってもさまざまな種類があり、研究チームが今回注目したのは、2000年1月18日にカナダに落下した炭素質コンドライト隕石に分類される「タギシュレイク隕石」で、同隕石は回収タイミングが落下直後であったため、地球物質による汚染や変質が極めて少ない“始原的”な隕石と考えられているという。

これまでは、隕石全体の磁気特性が分析されてきたが、今回は同隕石中に存在している「磁鉄鉱ナノ粒子」が着目された。磁鉄鉱ナノ粒子は、水と岩石との反応で形成されてから、現在に至るまでの温度や磁場などの環境の情報を「残留磁化」として記録しているまさに天然のメモリのような存在とされている。

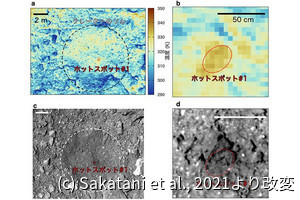

研究チームが今回実施したのは、ナノスケールの分析で、隕石内の100nmサイズの磁鉄鉱粒子1つひとつの磁気特性を、ナノメートルスケールの磁場を可視化できる「ホログラフィー電子顕微鏡」を用いて分析。その空間分解能は13nmとしている。

研究チームは、この詳細な情報を読み解く新手法を「ナノスケール隕石磁気学」として提唱。そして、太陽系の形成史の一端を明らかにすることに成功したとする。

磁化可能な粒子の磁束密度は加熱して室温に戻すと大きくなる。一方で粒子が以前に経験した温度よりも低温での加熱では磁束密度に変化は見られない。今回の研究では、タギシュレイク隕石から取り出された直径100~250nmの磁鉄鉱ナノ粒子1つ1つの残留磁化が、加熱と共に変化する様子がナノスケールで可視化することが実現された。

-

(左)タギシュレイク隕石から取り出された磁鉄鉱ナノ粒子の透過型電子顕微鏡像。(中央)電子線ホログラフィー法により得られた磁束分布像。同心円状の縞模様は。磁力線が矢印の方向に巻いていることが示されている。(右)磁化方位が示された色相環図。白矢印は磁化の方位。スケールバーは200nm (出所:共同プレスリリースPDF)

加熱と冷却が繰り返されたあとに調べられた結果、粒子ごとに150℃、200℃、250℃と異なる温度で加熱されたあとに磁束密度の増大が見られたという。これらの温度は、磁鉄鉱ナノ粒子が46億年間に経験した最高到達温度を示しているとする。

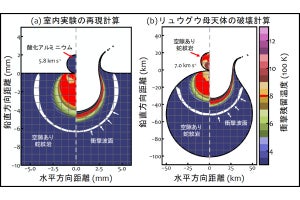

そこでタギシュレイク隕石の特徴をもとに、その隕石が元々存在した母天体の内部温度が250℃まで上昇する条件が、数値シミュレーションによって求められた。すると、その母天体は太陽系が誕生してから約300万年後に、直径160km以上の大きさで形成したことが明らかにされたのである。太陽系外縁の冷たいカイパーベルト領域で彗星として形成したあとに、火星から木星までの軌道付近(小惑星帯)まで移動してきたD型小惑星が母天体と考えられるという。

この磁鉄鉱ナノ粒子の磁束密度の増大が見られた温度は、生成温度に対応している。すなわち磁鉄鉱ナノ粒子は母天体内部が250℃以上に加熱されたあとに150℃まで冷却する過程で生成したことも判明した。

磁鉄鉱ナノ粒子がこのような異なる温度で生成するためには、短い時間スケールで急速に冷却される必要があるとされるが、計算サーバによる数値シミュレーションから、小天体内部が自然に冷却するには400万年という長い時間がかかることが導き出された。これは、より効率的な冷却機構が存在することを示唆する結果だという。

これまでの研究によると、タギシュレイク隕石には、衝突などによって一度壊れた天体が再び集まって形成した痕跡があると考えられている。そこで衝突を考慮した数値シミュレーションが行われたところ、短寿命放射性核種の崩壊熱で氷が溶けて水(もしくは水蒸気)になるほどまで加熱された母天体に、直径10kmの小天体が秒速5kmで衝突することで、250℃から150℃まで短時間で冷却できる可能性があることが確認された。

-

(左)太陽系の誕生後530万年後のタギシュレイク隕石の母天体の温度分布。(右)直径10kmの小天体が秒速5kmで衝突したあとの温度分布。左図の丸で示された領域が、衝突により右図に示されるように移動する。この領域がタギシュレイク隕石の起源としての条件を満たしているという (出所:共同プレスリリースPDF)

衝突は、太陽系が誕生してから400万年から500万年の間に起こったと考えられるという。特殊な状況を考慮に入れたとしても、700万年後までには起こったと考えるのが妥当であるとする。

太陽系外縁部では、天体の公転速度がそれだけ遅いため、天体への衝突速度は小さいことが知られている。秒速5kmの衝突は、天体の公転軌道が変化して外側から内側領域へと向かうようになったときに起こったとすると、無理なく説明できるという。

かつての太陽系の惑星形成論では、各惑星は形成した軌道からほとんど動いていないとされてきた。しかし近年はまったく逆と考えられるようになってきており、木星がスノーラインの外側の氷が存在する領域で生まれた後に火星軌道の辺りまで太陽に近づいたあと、もう1つの巨大惑星の土星に引っ張られて再び外側に向かい、現在の軌道に落ち着いたという「グランドタック」モデルなどが提唱されている。

この木星が大移動により大量の小天体の軌道が大なり小なり変化したのは、木星の形成から50~250万年後だという。これまで、木星の形成時期は太陽系誕生後、数百万年から約6億5000万年という幅のある中での論争が続いていたが、今回の結果は、木星が効率よく早い段階で形成したことを支持しており、この論争にも一石を投じることになるだろうと研究チームでは説明している。

なお、タギシュレイク隕石の母天体に含まれていた水は、アミノ酸の合成に適していたにも関わらず、その量はほかの同種の隕石に比べて少ないことが知られている。しかし、その理由は不明であったが、衝突による冷却時間の短縮により、これを説明できるようになるため、初期太陽系の原始惑星系円盤内の有機物の生成や、多様化の理解にもつながることが期待されるという。

また、近年隕石の構成鉱物を対象にした太陽系の研究は、主に同位体分析をもとに進められてきたが、鉱物内の磁場をナノスケールで可視化した今回の研究は、当該分野に新たな研究手法を提唱する点からも重要な成果だとしており、はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウの微小な岩石に対しても同様の手法を行うことで、初期太陽系の理解がさらに深まることが期待されるとしている。