富士通は3月16日、電子カルテシステムで製薬企業からの情報を参照できるようにする実証実験を、日本赤十字社さいたま赤十字病院および春日井市民病院において、3月9日より開始した発表した。

医療従事者は、近年、コンプライアンス強化や昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、医薬品に関する情報を、インターネットや専用の会員制情報登録サイト、製薬企業が個別に提供する資料や情報サイトを横断して情報検索し、入手する必要があり、非常に非効率となっているという。

また、機微な診療情報を扱う電子カルテシステムにアクセスするパソコンやネットワークは専用環境であり、外部のインターネットに接続できないことがほとんどのため、医療従事者からは、診療時に患者の電子カルテを参照しながらタイムリーかつ正確に薬剤情報を入手したいという要望があったという。

そこで富士通では、医薬品に関する添付文書などの基本文書や、法令で定められた情報伝達、薬剤情報や患者向けのパンフレットなどを、診療現場で使用される電子カルテシステムや地域医療ネットワークを介して診療時に医療従事者が入手し、患者に情報提供できる薬剤情報提供サービスの開発に着手し、2020年3月より静岡県立病院機構静岡県立総合病院および地域医療ネットワーク「ふじのくにねっと」で機能検証を行ってきた。

今回の実証実験では、薬剤情報提供サービスの操作性や医療現場における実用性を検証し、製薬企業から医療機関への新たな情報提供手段としての有効性を確認する。実証期間は3月9日から4月28日まで。

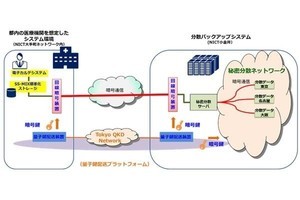

実験では、富士通のクラウドを活用し、セキュリティの高いネットワーク経由で、製薬企業から提供された情報と電子カルテシステムを連携させることで、医薬品の情報を電子カルテシステムから直接閲覧できる。

これにより、医療従事者が診療時に情報検索の負荷なく効率よく入手でき、地域の医療機関が患者の診療情報を共有し、地域完結型の医療提供体制を実現するために構築されてきた地域医療ネットワーク網を活用し、電子カルテシステムを導入している病院と連携する地域内の病院や診療所からも薬剤情報の閲覧が可能になる。

富士通では、今回の実証実験を経て、2021年6月に医療機関向けにサービス提供を開始する予定で、2026年3月末までに、600の電子カルテシステム導入医療機関と、3,000の地域医療ネットワーク連携施設へと拡大するという。