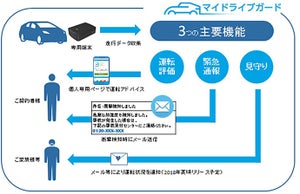

キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は6月14日、数理技術による移動体データ分析技術を開発したと発表した。同技術を用いて自動車などの移動体に搭載された位置センサーデータを分析することで、トラック運行、ルート営業、倉庫での作業動線等を対象とした効率向上やコスト削減につながる知見の発掘に期待できるという。

また、キヤノンITSは、同技術を使ってグループ企業のキヤノンマーケティングジャパンとキヤノンシステムアンドサポートの社有車テレマティクスデータを分析し、全国の拠点で社有車の効率的な運用ができているかどうか実証実験を行った。

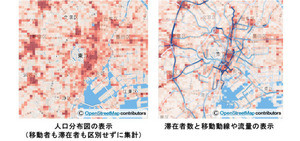

実証実験では、まずデータのクレンジング作業を実施。エクセル上にまとめられた「エンジンのオンオフ時の緯度経度」「時間」などの数値データを、地図上に落とし込む。そのうえで、マッピングされた緯度経度間のルートを補完し、どの車がいつ、どのようなルートを移動したのか視覚的に把握できるようにした。

次に、GPSデータの誤差を修正。駐車場が地下にある拠点では、データのブレが大きいこともある。そのため、拠点の状況に応じた調整が必要になるのだという。さらに、「駐車時の位置調整で車の出し入れを繰り返す」などの動作によって、非常に短いルートが無数に検出されることもあるため、そのような異常値をエラーとして除去していかなければならない。

データのクレンジングが終わると、「類似パターン抽出」と「移動体費用の最適配分」のデータ分析が行われる。

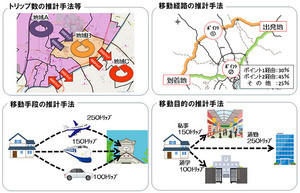

「類似パターン抽出」では、DTW法(Dynamic Time Warping:動的時間伸縮法)をベースとて、社有車一台一台の動態履歴を自動的に比較し、履歴の類似パターンや、他に類似する履歴のない特異パターンを抽出する。この結果を詳細に検討して、サービスレベルを落とさずに環境負荷やコストを低減する、長周期の動きの一部は公共交通機関を活用する、短周期の動きはレンタカーに置き換えるといった「代替移動手段へのシフト」を検討することが可能だ。

たとえば、同じ時間帯に似たようなルートを移動している社有車が多い場合には、複数社員が同乗することで、1台の車で移動を済ませることができる。また、ほかのルートと極端に異なる長距離を移動している場合には、ほんとうに車での移動が最適なのか検討することも可能だ。

また、「移動体費用の最適配分」では、「類似パターン抽出」で算出したデータをもとに、駐車場代などを含む車の維持費と、大体移動手段へシフトした場合のタクシー代や電車代を比較して、理論上最もコストを抑えられるポイントを算出する。

同社では、R&D本部 数理技術部を中核に、今回の技術開発、実証実験で獲得した実績・ノウハウを生かしながら、開発した数理技術移動体データ分析技術のプラットフォームを整備し、SIコアやソリューションとしてサービス提供、事業展開していく予定だ。