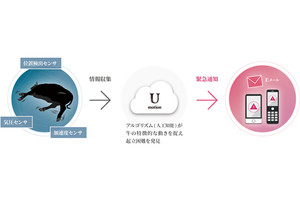

U-motionの中では、発情した牛を知らせてくれる「発情アラート」も日々使っている機能だという。

「牛は一年に一度妊娠して出産しないと牛乳を搾ることができません。発情があった場合は人工授精を行いますが、発情は21日に1回で、人工授精に適した時間は12時間程度しかありません。そのため、発情を見逃してはいけないのです。発情した牛は、そわそわして、動きまわることが多いので、人の目で見て判定している牧場も多いと思いますが、それだと1日中見ていないといけません。発情システムは、コストはかかると思いますが、作業量は大幅に削減できます」(丸山氏)

-

発情アラートが出た牛の活動量推移。採食(深緑)、動態(うすい緑)、起立(反芻、オレンジ)、横臥(反芻、黄色)、起立(非活動、うすいグレー)、横臥(非活動、グレー)の各時間の推移。グラフ右側で活動時間のほとんどが採食と動態になっている時間帯があることがわかる

U-motion導入の背景

同氏は、U-motionを導入した背景を次のように説明する。

「U-motionの良いところは、結果の過程がわかるところです。U-motionを導入する前でも、乳量の変化という面で、われわれも結果はわかっていました。乳量はすべての帰結として現れ、餌の量が減ったり、足が痛かったり、腸炎になったりすると減ります。たとえば、1日あたり40kgだったものが、5kgになったりすれば、われわれもわかりますが、乳量が減る前にわかるのがU-motionのメリットです」(丸山氏)

同牧場の1頭あたりの乳量は、1日あたり38-39kgと日本でもトップクラスだという。この数字を達成するため、丸山氏はこれまで多くのデータを集め、改善のための仮説を立て、A/Bテストなどによって検証を繰り返してきたという。

「これまで、データを集めることに注力してやってきました。データがないと仮説も立てられず、検証もできないので、数字にできる部分はすべてデータ化してきました。これまではExcelで管理していたためデータ管理が煩雑だったのですが、U-motionではそれを一元管理でき、入力する手間も省ける点はメリットだと思います。牧場運営では、乳量がすべてです。その変化の過程を知ることで、乳量が増えるかどうかを確かめることができます。そして、結果をもとに、すべての牛に対応するかどうかを決定します」(丸山氏)

-

朝霧メイプルファームの搾乳施設。牛をここに移動させ搾乳することで、効率的に行っている。機械化されており、5人で1時間に150頭の牛を搾乳する。乳量は別システムで測定しており、U-motionはAPI連携で乳量を取り込んでいる

今後は精度改善に期待

一方、U-motionの改善点について、丸山氏は精度だと語った。

「採食が多少減った程度では、見入っていられないので、そういったものをどう除外し、病気の予兆だけを拾えるようにするかが今後の課題だと思います。また、AI等によって牧場の問題点について『餌の質を変えたほうがいい』など、具体的に指摘してもらえるとありがたいと思います。今後、ビッグデータとAIによって、精度は上がっていくと思いますので、一緒に開発していきたいと思います」(丸山氏)

この点について、アルゴリズムの開発を行っている NTTテクノクロス メディア&モバイル事業部 第二事業ユニット 主幹エンジニアの赤野間信行氏は、「現在は基本的な動きは網羅していますが、それで表せない動きも数多くあるので、そういうものをアルゴリズムに取り入れていきたいと思います。現在、週3-4日は牧場に行き、データを貯めていますので、そのデータを分析して、専門家の意見を聞きながらアルゴリズムに反映していきたいと思います」(赤野間氏)

では、U-motionは何頭以上の牧場であれば、導入メリットがあるのか。この点について、デザミス代表取締役社長 兼 CEOの清家浩二氏は、「『これを入れれば、来月10万円売上が上がります』というシステムではありません。酪農は、まだまだ人の経験や勘に頼る属人的な部分がありますので、それをシステムによって効率的にやる必要があると思います。経験のない人でもデータ化し、共有化することによって牧場全体のスキルを上げていけるのが特徴だと思います。牛の発情を1回見逃すと何万円、子牛が1頭死ぬと何百万円という計算はできるかもしれせんが、こういったもので、農業経営を変えていこうというのがU-motionの本来の趣旨です。肉牛の場合、1頭死ぬと数百万円の損害になります。ただ、『スタッフから昨日まで普通に餌を食べていましたが、本日、牛舎にいったら死んでいました』といわれたら、信用するしかありません。経営者からすれば、『そんなことはないはずだ。』と思います。U-motionであれば、過去に遡ってデータを見られるので、スキルが高まっていき、牧場経営も良い方向に向かっていくと思います」と述べた。

また、IoTによるデータ管理について丸山氏は、「現在、酪農家が減り続けており、後継者不足もあります。要因としては、やることが多く、仕事が大変という点があります。今後はU-motionのようなものを使って仕事を減らしていかないと、日本の酪農自体が衰退してしまうと思います。搾乳の部分はロボット化されていますが、管理の部分でも人手を減らしていく必要があると思います。酪農はまだまだ感覚でやっている部分が多いので、安定した経営を行っていくためには、変化に気づくことが必要になってくると思います」 と語った。