ITのスタイルが変わり「ユーザーシフト」が加速

ICTソリューション部は、工場などの生産現場で働くスタッフを含めて総勢60人という陣容だ。アプリケーションの企画・導入・開発・保守に特化し、運用はアウトソーシングしている。

部内には大きく5つのグループがある。部内全体の運営を取り仕切る企画管理グループ、製薬独自の業務を支援するヘルスケアソリューショングループ、基幹系の業務を支援するエンタープライズソリューショングループ、ネットワーク・PC・サーバ・共通インフラサービスを担当するインフラソリューショングループ、運用アウトソーサーの管理などを行う運用管理グループだ。

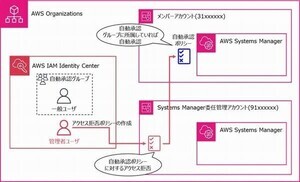

運用をアウトソーシングすることで、ユーザーに近い立場で業務支援に集中できる体制を構築している。例えば、AWSの運用もアウトソースされており、委託先の社員が専用の管理画面からAWS上のシステムを管理している。

「AWSの管理コンソールを直接操作すると作業ミスのリスクがあります。そこで、アカウント管理を徹底するためのツールを独自に開発し、権限によって行える操作を制限する仕組みにしています」(楠本氏)

運用を効率化し、ガバナンスを確保した運用体制を敷くことで、システム部員は本来の業務であるアプリケーションの企画開発により専念できるようになったという。特に、Amazon Workspacesの採用は、運用の負荷を大きく下げることにつながった。

「クライアントPCの管理は、調達からキッティング、設定、デリバリー、サポートなどまで含めて考えると、負荷の高い作業です。VDIは、調達コストだけで比較すると高く見えますが、実際にはTCO削減につながります。また、フレキシブルに台数を増やすことも可能なため、業務のニーズにすばやくこたえることができます」(楠本氏)

クラウドを利用することで、アプリケーションへのシフト、ユーザーへのシフトが加速したのだ。

ユーザーに近い立場で業務を一緒に考える

協和発酵キリンのシステム部門は、常に業務支援を優先する組織として活動してきた。それを明確に示すのが、システム部門のメンバー構成だ。システム部員は必ずしもIT部門生え抜きのスタッフだけではない。ジョブローテーションにより、業務部門の人間がシステム部門に配属になったり、システム部門から業務部門に異動したりといったことが定期的に行われている。

山岡氏は「IT部門の経験しかないと、現場のことがわからなくなります。人材をローテーションして、さまざまな仕事を経験することは必須です」と説明する。ただ、近年は、クラウドをはじめとしたITの利用スタイルの変化により、ユーザー部門でITを利用する壁が低くなり、IT部門の関与なしで彼らが独力でITに関わる企画を行うことが増えてきた。そこで、3年前から、システム部の人間を直接、業務部門に配置するという取り組みを始めた。

それまでは、現場にIT要員を置かず、情報システム部としてIT要員を一元管理し、各部門にITサービスを提供していた。「現場に張り付いていると、人材リソースの有効活用ができない」ことが大きな理由だった。しかし、こうした体制では業務のニーズにスピーディーについていくことができない。そこで「ユーザー部門に席をもらって、その場でシステムの人間が業務のニーズを聞いて、一緒に課題を解決していくことができるような体制にした」(山岡氏)のだ。

こうした取り組みの背景には、システム部門の開発スタイルが変わってきたこともあるという。SaaSの利用が増えると、コードを書いたりする作業から、サービスの連携が主眼となる開発スタイルになってくる。そのため、毎週のようにアップデートされるクラウドサービスの機能にキャッチアップしていくことが求められる。また、ITに対する経営サイドからの要求も年々高まっている。

「システム部門の仕事は何倍にも増えているというのが実情です。数年前までは国内の事務系のITのサポートが中心でしたが、今は、開発はもちろん、研究の方のサポートも求められています。地理的にも国内だけでなく、海外までサポートする必要が出てきました。人数は減っていませんが、部員一人が担う仕事はどんどん増えている状況です。そんななか、離れた場所で業務をサポートするというより、ユーザーに近い立場で一緒に業務を考えていくことが求められるようになったのです」(山岡氏)

ビジネスニーズと技術シーズをどうつなぐか

システム部門がユーザーと一緒に業務を作っていく際は、何がポイントになるのか。その1つに挙げられるのが「技術の目利き」だ。協和発酵キリンにおいて、その役割を担っているのがICTイノベーションチームで、楠本氏がチームリーダーを務めている。

「ユーザーに近いところに人がいるので、ビジネスニーズを汲み取りやすくなりました。それを集めて、ニーズに合った技術シーズを探します。AIやビッグデータの技術シーズから、ビジネスで活用できる領域はないかと、双方向の視点でマッチングを検討しています。ビジネスに活用できそうな技術があれば、PoCを実施して意見を聞いたりします。ユーザーだけでなく、ベンダーやパートナーの意見も聞きながら、技術導入を進めています」(楠本氏)

もっとも、検証に時間をかけすぎるとニーズに追いつけないし、導入を急ぎすぎてもベンダーやパートナーの準備が整わない。「ビジネスニーズと技術シーズをどううまくマッチさせていくかが課題です」と楠本氏は話す。

もともとICTイノベーションチームは、新技術チームという名称で同じようなミッションに取り組んできた。単に名前が変わっただけのようにも見えるが、実際には、ITに求められる役割の変化を意識した名称変更でもある。

山岡氏は「新技術チームというと、技術を突き詰める研究部隊といったイメージがあります。でも、技術だけではイノベーションにつながらない。ビジネスのイノベーションにどうつなげていくかまで含めて取り組みを進めるのがICTイノベーションチームのミッションです」と説明する。

実際、経営やユーザーからはICTを使ったイノベーションへの期待は高まってきている。

「かつては僕らが『ITを使ってどんどんやりましょう』と提案していましたが、今では『ウチはこの技術に取り組まなくていいのか』と経営から質問されるくらい。ユーザーに対しても、以前はITがわかる人が少ないこともあり僕らがぐいぐい引っ張っていくかたちでしたが、最近は、ユーザーのほうがITの使い方に詳しく教えてもらうこともあるほどです」と山岡氏。

ITがコモディティ化し、技術の身につけ方や、仕事の仕方は大きく変わりつつある。クラウド移行を終えつつある協和発酵キリンは、その変化に対応できるよう、新しいITのあり方や働き方の改革に取り組み始めている。山岡氏は「重要なことは現場で一緒に議論すること」と今後、さらに取り組みを加速させる方針だ。