京都大学は、時長宏樹 白眉センター特定准教授らの研究グループが、最新の観測データベースと地球規模の大気や海の動きのシミュレーションを用いて、20世紀前半の北極圏温暖化を再現することに成功したことを発表した。この成果は5月31日、米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)に掲載された。

20世紀前半の北極圏温暖化は、現在の気候変化に伴うものとは異なり、温室効果ガスの影響が小さく、海氷の融ける量も少なかった。気候に内在する何らかの自然変動が原因であると考えられてきたが、そのメカニズムは不明であった。

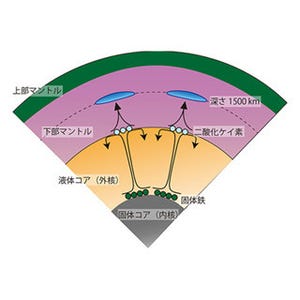

研究グループはこのほど、海面水温、海面気圧、海上風観測の最新データベースと大気や海洋の影響を加味した気候モデルシミュレーション結果を詳細に解析した。その結果、20世紀前半には熱帯太平洋や北大西洋における海面水温の昇温が、従来考えられていたよりも大きかったことを突き止めたという。

この海面水温上昇の効果を大気のモデルで検証したところ、冬季のアリューシャン低気圧やユーラシア大陸北部の西風が強化され、北極圏の陸上温暖化を促進する地表付近の熱の動きがあることがわかった。

一方で、これらの海域の海水面温度が上昇しない場合をシミュレーションすると、20 世紀前半の北極の温度上昇が実際の観測と比べ約43%も小さくなることが判明。また、 大気中の二酸化炭素濃度上昇や火山噴火に伴う火山灰エアロゾルなどの影響を受けないよう設定された数百年以上の気候シミュレーションを解析した結果、20世紀前半の北極圏温暖化と非常に類似した現象が再現されていることがわかった。

このシミュレーション結果により、熱帯太平洋と北大西洋の海面水温が数十年規模で同時に上昇した場合には北極圏を温め、逆に同時に下降した場合には北極圏を冷やす効果があることが示された。このことから、北極から離れた海面水温の変動も重要なメカニズムであることが判明した。

研究グループは、この成果の意義は、社会経済や生態系にも甚大な影響を及ぼすと考えられる「北極圏の温暖化」に対し、太平洋と大西洋に内在する異なる周期的な変動の重なり合いが、多大な影響を与えることを明らかにした点にあるとしている。

予測精度をより向上させるには、地球温暖化による影響だけでなく、太平洋や大西洋の数十年規模変動による北極圏温暖化の加減速効果を考慮する必要があるという。この研究で得られた知見は、太平洋や大西洋における近未来の気候予測可能性の向上や精緻なモニタリングが重要な鍵を握っていることを示していると説明している。