東京大学は8月8日、記憶・学習・運動などの高次機能が正常に働くために重要な、生後発達期における神経回路形成の中で、生後間もなく過剰に形成される神経細胞同士の結合部位であるシナプスが必要なものだけに選別される「シナプス刈り込み」と呼ばれる現象の仕組みを解明したと発表した。

同成果は東京大学大学院 医学系研究科機能生物学 専攻神経生理学分野の川田慎也 特任研究員(研究当時)(現:大阪府立精神医療センター 医師)、同 三國貴康 特認研究員(研究当時)(現:マックスプランク・フロリダ研究所 研究員)、同 橋本浩一 准教授(研究当時)(現:広島大学 医歯薬保健学研究院 神経生理学分野 教授)、同 狩野方伸 教授、北海道大学大学院 医学研究科 解剖学講座 解剖発生学分野の宮崎太輔 助教、同 渡辺雅彦 教授、同 山崎美和子 講師、新潟大学 脳研究所 細胞神経生物学分野の山崎真弥 助教、同 崎村建司 教授らによるもの。詳細は、科学雑誌「Cell Reports」(オンライン版)に掲載された。

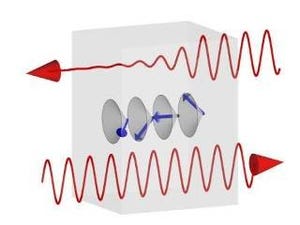

生まれたばかりの動物の神経系には過剰なシナプスが形成されており、環境に適応した機能的な神経回路を作り上げるには、不必要なものが除去される「シナプス刈り込み」という現象が重要とされている。統合失調症などの精神疾患では、この過程の異常がそのトリガーとなる可能性が指摘されている。これまでの研究からシナプス結合が強いものは生き残り、弱い結合のものは除去されることはわかっていたが、複数のシナプス間で結合の強さに相対的な差があれば、個々のシナプス結合の絶対的な強さが上下してもシナプス刈り込みが進行するかどうかは知られていなかった。

これを解明するために、研究グループでは今回、シナプス刈り込みが進行する生後発達期において、シナプス結合の絶対的な強さが半分程度に弱くなった一方で、強いシナプス結合と弱いシナプス結合の相対的な強さの差は正常なままの遺伝子改変マウスを作製し、シナプスの形成過程を観察したという。

その結果、生後7~11日目はシナプス刈り込みが正常に進行したものの、生後12~16日目では刈り込みが障害され、最終的には過剰なシナプスが残存したままの状態で成体となったとしている。これにより、生後7~11日目の前期過程ではシナプスの相対的な強さの差が重要であるのに対し、生後12~16日目の後期過程では個々のシナプス結合の絶対的な強さが重要であることが判明したとするほか、そもそもシナプス結合が弱いために、細胞に流れ込むカルシウムが減少し、遺伝子の発現に影響を与え、シナプス刈り込みを障害していることも確認したとする。

なお、同研究グループは、シナプス刈り込みは神経系のあらゆる領域の回路発達に重要な現象であり、今回の研究成果は精神疾患の原因究明において新たな方向性を示すものと期待されるとコメントしている。