産業技術総合研究所(産総研)は4月17日、軟X線顕微鏡を用いて、有機太陽電池のナノ構造を調べ、それぞれの分子領域内で分子が混合していることを発見したと発表した。

同成果は、筑波大学 数理物質系の守友浩教授、櫻井岳暁准教授、物質・材料研究機構(NIMS) 太陽光発電材料ユニットの安田剛主任研究員、高エネルギー加速器研究機構(KEK) 物質構造科学研究所の小野寛太准教授、間瀬一彦准教授、武市泰男助教、広島大学 大学院理学研究科の高橋嘉夫教授、産総研 太陽光発電工学研究センターの吉田郵司研究センター付らによるもの。詳細は、「Applied Physics Express」オンライン版に掲載された。

有機太陽電池は、従来、有機電子供与体(有機p型半導体)と有機電子受容体(有機n型半導体)を層状に接合した構造(p-nヘテロ接合)が用いられていたが、近年、これら2つの材料を混合して作製するバルクヘテロジャンクション型のものが開発され、エネルギー変換効率の高さから、次世代太陽電池として期待されている。このタイプの太陽電池が高いエネルギー変換効率を示す理由としては、電子供与体である高分子材料と電子受容体であるフラーレンとのナノドメインが接合することにより、大きな接合面を持つためと考えられていた。しかし、実際に各分子領域内の構造を調べた報告例は極めて少なく、特に、熱処理条件を変えてエネルギー変換効率を最適化した混合膜において、接合状態などの詳細は明らかにされていなかった。

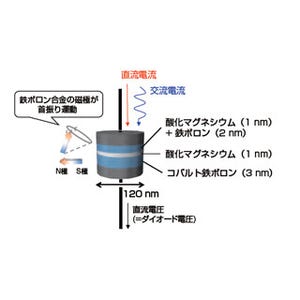

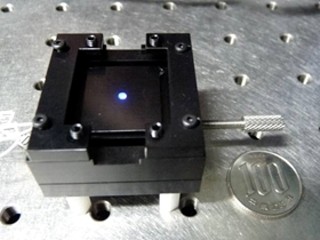

そこで、研究グループは、KEKフォトンファクトリーの軟X線顕微鏡という新しい手法を用いて、変換効率を最適化した試料のドメイン構造を調べた。その結果、それぞれの成分の密度を考慮して計算すると、フラーレン領域では29重量%の高分子が混合し、高分子領域では33重量%のフラーレンが混入していることが分かった。

これにより、バルクヘテロジャンクション型有機太陽電池のエネルギー変換効率には、分子混合が重要な役割を担っていることが明らかになった。今後、軟X線顕微鏡の偏光依存性をさらに調べることにより、高分子領域とフラーレン分子領域との界面における分子配向が明らかにできると考えられる。研究グループでは、有機太陽電池のエネルギー変換機構を解明し、高効率有機太陽電池の開発に寄与していくとコメントしている。