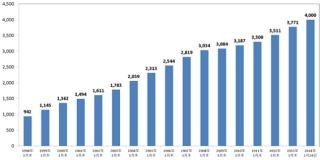

au未来研究所は、2月の時点で1万3520人になり、今も"研究員"が増え続けているという。所属員にはアニメに登場する架空の研究員以外に実際のKDDI研究所 研究員である小林 亜令氏や新井田 暁氏、上向 俊見氏などが名を連ねられている。

彼らは通常の業務としてネットワーク容量拡大の研究やビッグデータのログ解析を行なっているが、au未来研究所では未来ケータイのアイデアを選定する役割も担っていた。

研究員によるピックアップでは、「自販機で買える携帯電話」や「ステッカー型携帯電話」「形が変わる携帯電話」などが挙げられた。

「とても面白いアイディアを多くいただいた。それをスティーブンスティーブンやプロダクションIGの方が画にしたことで、利用シーンが具現化されて脳に入ってきた。その先を考えていく上で、とても上手い試みだと思う」(上向氏)

「ステッカー携帯は面白いと思った。ステッカーを剥がして貼ることで、その部分が携帯電話機能を持つということで、ステッカー自体がネットの入口に見えてくるのではないか。例えばアンパンマンのぬいぐるみに貼るといった使い方ができれば、実際に喋っているかのように見えてくる。ユーザーの幅が広がって面白い。縁日とかで気軽に販売して、翌朝には使えなくなるといった、刹那的なイメージが湧く」(小林氏)

「形が変わる携帯電話は、5年前なら存在を笑い飛ばしていたが、今は3Dプリンターの存在によって、実現性を持ちつつあると感じた」(新井田氏)

その後、実現性と利便性が評価された点で、「自販機で買える携帯電話」のイメージビデオが放映された。様々な形状のウェアラブルデバイスが自販機で買える未来、3Dプリンタを内蔵してその場で利用者の要望に合わせたデバイス制作の未来が提示されており、今とは異なった未来が2020年には実現されているかもしれない。

「携帯電話の現状は2年に1回のペースで購入する"重い行為"だ。しかし、この自販機ケータイが提供できれば"軽い行為"、簡単に携帯電話を手にできる買い方を変えられる可能性があると思う。現実味という点では、主要な機能をモジュール化して、ケースを3Dプリンタで好みの形に作り上げるというところがいい考え方だったと思う」(小林氏)

なお、au未来研究所のアニメ第2弾はすでに公開されており、3月14日には結末となる第3弾を公開予定だ。