筑波大学は2月27日、トマトでは果実が熟成する過程で果皮の構造がダイナミックに再構成されていることを確認したと発表した。

成果は、筑波大 生命環境科学系の岩井宏暁講師らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間2月27日付けで米オンライン科学誌「PLoS ONE」に掲載された。

食料として貴重な栄養源である果実は、クリのように堅いものからモモのようにやわらかいものまで、植物の種類ごとに多様だ。トマトの場合は、緑から赤く成熟していくにつれてやわらかくなるのはよく知られた事実だ。この「軟化」が生じる果実における細胞壁では、多糖類である「ペクチン」が半分以上を占め、そのほかに「ヘミセルロース」、「セルロース」が含まれている。

トマトが成熟する過程では、このペクチンが分解するという細胞壁の変化が起きて軟化するという。しかし、ペクチンの分解酵素の発現を抑制した変異体においても軟化が完全に抑制されることはなく、成熟に伴う細胞壁の変化の全容はまだ明らかになっていない。

そこで研究チームは今回、これまで注目されてきたペクチンではなく、ヘミセルロースに着目した。ヘミセルロースは架橋性多糖であるため、細胞壁の成熟に伴う強度の変化に関わることが予想できるという。さらに、これまでの果実研究では実験材料として果実が丸ごと用いられてきたが、トマトの果実では一番外側の「外果皮」、果肉に当たる「中果皮」および「内果皮」、中のゼリー状組織である「子室組織」というように複雑な構造を採っていることから、果実の成熟に伴う細胞壁の変化を理解するためにはヘミセルロースの分解だけではなく、合成も含めた果実細胞壁全体の代謝を組織ごとに調査する必要があると考えられ、そのように実行されることとなった。

その結果、架橋性多糖分解酵素の活性は成熟に伴って全組織で低下していくことが判明。これまでは、細胞壁が分解されることにより果実がやわらかくなると考えられていたことから、今回の結果は従来の予想を覆すものとなった。しかも、架橋性多糖を合成する酵素の遺伝子発現が調べられた結果、成熟してい<過程で上昇のピークに達していることが判明。この結果は、トマト果実は成熟してやわらかくなる過程においても架橋性多糖の合成を行っていることを示しているという。

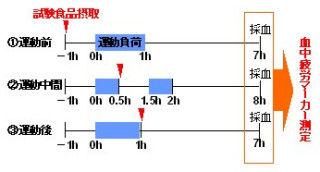

さらに組織別に見ると、果肉に当たる中果皮では架橋性多糖の1つである「キシログルカン」が主として存在していた。しかも、キシログルカンの量と、キシログルカン同士の架橋のつなぎ変えを行う酵素の量が成熟に合わせて増加していることから、中果皮では成熟に合わせて細胞壁の「再構築」が行われているということがわかったのである。このことから、この再構築によって細胞壁の柔軟性が確保され、果実の軟化と形態維持のバランスが保たれていることが示唆された形だ(画像1)。

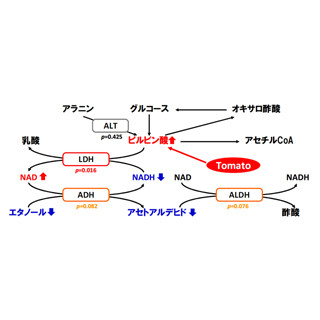

一方、丈夫な膜である「クチクラ層」を持つ外果皮や、液化した果実内部との境になる内果皮には、もう1つの架橋性多糖である「キシラン」が多く存在していた。このキシランが成熟に伴って増加することで、果実の強度維持に向けた再構築がなされているものと考えられるという(画像2)。

|

|

|

画像1(左):成熟に伴うヘミセルロース多糖の分布図。中果皮ではキシログルカンのみが合成される一方で、外果皮・内果皮はキシログルカンだけでなくキシランも合成される。画像2(右):染色試薬をかけられた果実組織。内果皮以外の組織では染色試薬が浸透するが、内果皮には浸透しなかった。内果皮は外果皮と同様にキシランが蓄積されるだけではな |

|

これまでも、成熟の過程では、細胞壁分解に伴って果実の軟化が起きると考えられてはいたが、今回の研究ではそれを確認すると同時に、組織の役割に合わせて細胞壁を特徴的かつ積極的に作り変えていることも解明された。

今後は、塩ストレス処理が行われたトマトを用いて、果実の軟化メカニズムの研究を進めるとする。塩ストレス処理をしたトマトは、多くの糖やアミノ酸を含むことから、きわめて商品価値の高いトマトとして重宝されているからだ。しかし、果実がとても硬くなるという欠点もある。塩ストレス処理によって果実が硬くなるという現象において、今回明らかとなった細胞壁の再構築機構がどのように働いているかを明らかにできれば、さらに商品価値の高いトマトの開発が期待できると考えられるとした。