理化学研究所(理研)は9月24日、スイス連邦工科大学チューリッヒ校との共同研究により、酵母において、糖鎖の結合(糖鎖修飾)を触媒する「オリゴ糖転移酵素(OST)」が、本来のタンパク質の糖鎖修飾を触媒する機能だけでなく、それとは逆の分解活性の触媒機能も持ち、遊離糖鎖を生成することを明らかにしたと発表した。

成果は、理研 グローバル研究クラスタ 理研-マックスプランク連携研究センター 糖鎖代謝学研究チームの鈴木匡チームリーダー、同・原田陽一郎特別研究員、スイス連邦工科大チューリッヒ校のMarkus Aebi(マーカス・エイビ)教授らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、9月23日付けで米科学誌「The Journal of Biological Chemistry」オンライン版に掲載され、後の印刷版にも掲載される予定だ。

糖鎖は、グルコース(ブドウ糖)のような単糖が複数個連なってできており、タンパク質や脂質などの生体分子に結合し、それら分子の性質を変化させたり、機能を付加したりするなど生体内で重要な役割を担っている。糖鎖が生体分子に結合することを「糖鎖修飾」と呼ぶ。また、糖鎖と生体分子の修飾の組み合わせは、多数存在している。

この糖鎖修飾を行うのが、細胞小器官の1つである「小胞体」の内腔だ。糖鎖修飾の代表例として、「アスパラギン結合型糖鎖修飾」がよく知られている。糖鎖は、タンパク質が合成される過程で、そのタンパク質に含まれる特定の「アスパラギン残基」に付加される。修飾される糖鎖の種類などによってタンパク質の品質管理や細胞内輸送、細胞間コミュニケーションなど、重要な生命活動に関与するのである。

アスパラギン結合型糖鎖修飾は、小胞体内腔に存在するOSTによって触媒され、糖鎖の結合反応が進行する仕組みだ。OSTの構造は、真核生物に属する出芽酵母から哺乳動物に至るまで類似している。複数のタンパク質(サブユニット)で構成されており、酵素活性を担う触媒サブユニットを1つ含む複合体酵素だ。

また、OSTは小胞体膜上に存在する「ドリコール脂質」に構築された糖鎖の「ドリコール結合型糖鎖」をひとまとめにタンパク質に結合させる非常にユニークな性質を持つ。なおドリコール脂質とは、糖鎖修飾の際に脂質キャリアとして用いられるポリプレノール類の1種で、小胞体膜に挿入されている。末端に1級アルコールを持ち、ここにピロリン酸を介して糖鎖が構築される仕組みだ。

糖鎖修飾された糖タンパク質は、小胞体内腔において立体構造が整えられ、適切な場所に輸送されて機能する。一方、構造が正しく整わなかった異常な糖タンパク質は、細胞質へ輸送され、タンパク質の分解を担う「プロテアソーム」に運ばれて分解され、異常なタンパク質は排除される仕組みだ。この時、タンパク質に付加された糖鎖はプロテアソームに運ばれる前に糖鎖を切り離す酵素ペプチド「N-グリカナーゼ(PNGase)」によってまるごと取り除かれ、細胞質内に遊離状態の糖鎖(遊離糖鎖)が生成される。

これまでの研究から、出芽酵母においてPNGaseを合成する「PNGase遺伝子」を欠損させると、遊離糖鎖の95%程度が消失することが知られていた。このことから、出芽酵母のほとんどの遊離糖鎖は、PNGaseによって糖タンパク質から切り離されることで生成されていると考えられるという。

一方、残りの5%の遊離糖鎖がどのように生成されているのかはまったくわかっていなかった。哺乳動物の細胞の小胞体内腔において遊離糖鎖が生成されることは知られていたが、この遊離糖鎖の由来も長らく明らかにされていない。また過去の研究から、小胞体内腔における遊離糖鎖の生成反応の性質がOSTの糖鎖修飾反応に似ていることが知られていたが、決定的な実験的証拠はなかった。

そこで研究チームは今回、出芽酵母にはPNGaseに依存しないもう1つの遊離糖鎖の生成経路が存在することに着目し、PNGase非依存的な遊離糖鎖がOSTによって生成されるのかどうか、遺伝学および生化学的な手法を用いて検証を行ったのである。

まず、PNGase遺伝子を欠損させた変異酵母において、生成される遊離糖鎖の構造および細胞内の局在が詳細に調べられた。その結果、遊離糖鎖は小胞体内腔で生成されることがわかったのである。

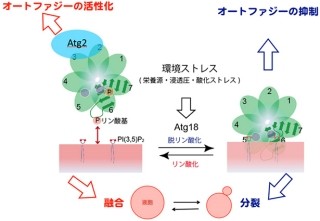

次に、「小胞体内腔に見出される遊離糖鎖はOSTが生成する」という仮説が立てられ、その検証が行われた。出芽酵母のOSTは、触媒サブユニットを含め8つの膜タンパク質で構成されている。その内、触媒サブユニットを含む5つのタンパク質は酵母の生育に必須だが、残りの3つのタンパク質は酵母の生育に必須ではないものの、OSTの最適な酵素活性に必要であることがわかっている(画像1)。

画像1は、出芽酵母OSTのサブユニットの構造。出芽酵母のOSTは8つの膜タンパク質から構成される。その内、5個のタンパク質(Stt3、Wbp1、Swp1、Ost1およびOst2)を作る遺伝子は生育に必須だ。一方、残りの3個のタンパク質(Ost4、Ost5およびOst3またはOst6)を作る遺伝子は、生育には必須ではないものの、OSTの活性に必要である。

OST複合体は2種類存在し、7つの共通サブユニット(黄色枠内)にOst3またはOst6が付加される仕組みだ。これら2種類のOST複合体は、糖鎖修飾を受けるターゲットタンパク質に対して異なる特異性を示す。Stt3タンパク質はすべての生物ドメイン(真核生物、真性細菌および古細菌)において高度に保存されたOSTの触媒サブユニットで、小胞体内腔に触媒部位を持つ。しかし、そのほかのOSTサブユニットの機能はほとんどわかっていない。

そこで、生育に必須ではないOSTサブユニットの1つとPNGase遺伝子を欠損させた変異酵母を用いて、小胞体内の遊離糖鎖の生成量を比較した。その結果、OSTの糖鎖修飾活性が低下すると、遊離糖鎖の生成量も減少することがわかったのである。

出芽酵母における糖鎖修飾の効率は、ドリコール結合型糖鎖の構造に大きく左右されてしまう。これは、OSTが成熟型ドリコール結合型糖鎖を優先的に認識するため、未成熟なドリコール結合型糖鎖の場合は糖鎖修飾効率が低下するからだ。

つまり、ドリコール結合型糖鎖の構造を未成熟型にした際に、遊離糖鎖の生成量が減少すれば、OSTがその生成に関わっていることを示すさらなる証拠となるというわけである。未成熟型ドリコール結合型糖鎖が蓄積する変異酵母において遊離糖鎖が調べられ、するとその生成量が減少していることが確認された。

また、OSTがドリコール結合型糖鎖を分解して遊離糖鎖を生成するかどうかを検証するために実施されたのが、出芽酵母から精製したOSTとドリコール結合型糖鎖を混合させた状態での、試験管内における遊離糖鎖の生成反応の解析だ。その結果、OSTとドリコール結合型糖鎖の両者が存在する時だけ、遊離糖鎖が生成することが判明した。

これらの結果から、OSTはドリコール結合型糖鎖を分解して遊離糖鎖を生成することが明らかとなり、長年不明だった小胞体内腔の遊離糖鎖生成の分子機構を明確に示すことに成功した形だ。また、この反応は糖鎖修飾反応と競合的であることも確かめられた。

OSTの糖鎖修飾反応の触媒機能を担うサブユニットは、「Stt3」と呼ばれる複数回膜貫通型タンパク質だ。研究チームは、OSTによるドリコール結合型糖鎖を介した遊離糖鎖の生成がStt3によって触媒されるかどうかを明らかにするため、原虫「リーシュマニア」の糖鎖修飾システムに着目。リーシュマニアは4種類のStt3(Stt3A~D)だけを持ち、未成熟型ドリコール結合型糖鎖でも糖鎖修飾反応が進行することが知られている。

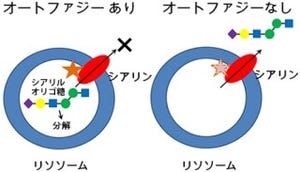

そこで、リーシュマニアのStt3Dが未成熟型ドリコール結合型糖鎖が蓄積する変異酵母に入れられた。すると、遊離糖鎖が顕著に増加することが見出されたのである。この結果は、触媒サブユニットであるStt3が遊離糖鎖の生成を触媒することを示しているという(画像2)。

画像2は、OSTが触媒する糖鎖修飾と分解反応。出芽酵母においてOSTは複数の膜タンパク質から構成され(OST複合体)、Stt3タンパク質が触媒部位を有する。小胞体膜の細胞質表面に結合したリボソームによって翻訳途中の新生ポリペプチド鎖は、チャネルを通って小胞体内腔へ輸送される仕組みだ。その際、特定のアスパラギン残基(Asn)が存在した場合、OSTがドリコール結合型糖鎖からその糖鎖部分をAsn残基にひとまとめに転移(糖鎖修飾)。一方、OSTはドリコール結合型糖鎖を加水分解する活性も有する(加水分解)。

OSTの本来の機能はタンパク質の糖鎖修飾を適切に行うことだが、その機能とは逆の分解反応も触媒することが今回の研究によって明らかになった。近年、Stt3の遺伝子変異によって糖鎖修飾活性の低下により、「先天性糖鎖合成異常症」という全身性の重篤な疾患が引き起こされることが明らかになってきている。OSTの糖鎖修飾活性と分解活性を制御する因子の同定を行うことによってOSTの反応制御機構を明らかにできれば、OSTの活性低下が原因で起こる新たな疾患の治療薬創出の一助になるかも知れないとした。

また、哺乳動物と出芽酵母では遊離糖鎖の生成メカニズムに大きな違いがあり、出芽酵母ではOST由来の糖鎖は全体の5%程度であるのに対し、哺乳動物ではPNGase遺伝子を欠損させても遊離糖鎖の量に変化は見られず、ほとんどの糖鎖はOST由来であると考えられるといおう。なぜ生物種によってこのような制御の違いがあるのか、また特に哺乳動物でOST由来の糖鎖がなぜ大量に作られるのか、その生理的意義を明らかにすることは今後に残された興味深い研究テーマであるといえるとしている。