スマートフォンは、携帯電話とコンピュータ両方の顔を持ちます。ですからスペック表を見ると、専門用語のオンパレード……おいそれと比較はできません。このコーナーでは、そんなスマートフォン関連の用語をやさしく解説します。今回は「バッテリーのもち」についてです。

***

現在、小型軽量なデジタル機器の内蔵バッテリーには「リチウムイオン電池」が多く採用されています。リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く、以前普及していたニッカド電池などに比べると出力/重量比に優れるため、多機能化するにつれ消費電力が増える一方のスマートフォンでは、いまやほとんどが「リチウムイオン系電池」です。だから、素材の違いでバッテリーのもちを判断することは困難です。

「系」としたのは、リチウムイオン電池にはいくつか種類があるからです。一般的なリチウムイオンバッテリーは電解質が液状のため堅牢な密閉容器を用意しなければなりませんが、ゲル状のフィルムの形をしたポリマー素材を使う「リチウムイオンポリマーバッテリー」は、構造を単純化できるため小型軽量化しやすい利点があります。ただし、二次電池(充電して再利用可能な電池)としての性質はほぼ同じですから、持久力に関しては一括りにして問題ありません。

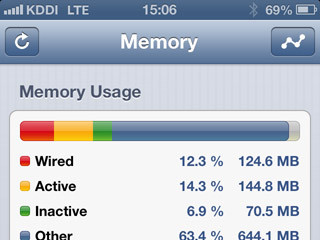

スマートフォンのバッテリー容量は、電流(mA)×時間(h)で求められる「mAh」(ミリアンペア時)という単位で表現されます。バッテリーに蓄えられる電気の量であり、たとえば2000mAhのバッテリーであれば、2000mAの電流を1時間流せる量の電気を蓄えられることを意味します。これを端末の消費電流で除算すれば、そのバッテリーで連続使用可能な時間がわかります。

つまり、バッテリー容量は駆動時間のめやすにはなりますが、消費電流によって大きく左右されます。他の端末に比べてバッテリー容量が大きくても、液晶パネルのサイズが大きい/明るい、プッシュ通知や位置情報など常時稼働するシステムプロセスが多いといった理由で消費電流は変動するため、相対的な"バッテリーのもち"も変わってきます。

むしろ参考になるのは、「連続待ち受け時間」や「連続通話時間」です。この値は、電波が安定した状態かつ通話や操作をせずに算出したバッテリーのもちの平均値で、基準は携帯電話会社により若干の差がありますが、その端末の「基礎持久力」を知るひとつの指標にはなります。