宇宙航空研究開発機構(JAXA)、京都大学、国立天文台、米国航空宇宙局(NASA)、英国科学技術会議、欧州宇宙機関(ESA)は3月8日、太陽観測衛星「ひので」が、太陽黒点が誕生から大きな黒点に成長する様子を連続的に観測することに成功したと共同で発表した。

これまで、半暗部のない小黒点(ポア)から半暗部を持つ黒点に成長する過程はよくわかっていなかったが、「ひので」による観測の結果、小黒点の誕生直後に、小黒点をとりまく半暗部に相当する構造(前駆構造)が、小黒点のある光球ではなくその上空の彩層で既に形成されていることが発見されたのである。

成果は、JAXA宇宙科学研究所の清水敏文准教授、京都大学飛騨天文台の一本潔教授、国立天文台ひのでプロジェクトの末松芳法准教授らの研究グループによるもので、詳細な内容は米国の天文学の学術専門誌「The Astrophysical Journal Letters」3月10日号に掲載される。

太陽黒点とは、可視光で見た太陽面(光球面)にみられる黒いシミ(画像1)だ。太陽内部で生まれた強い太陽磁場が集まって表面に浮き上がった結果、太陽面のその部分の対流が抑えられて周囲に比べて温度が低くなり、暗く見えていると考えられている。

この太陽表面を、太陽観測衛星「ひので」に搭載された可視光・磁場望遠鏡は、非常に高い解像度(0.2-0.3秒角(1秒角=3600分の1度)、太陽面の約150-200kmの構造を識別する能力)で可視光域のさまざまな光で撮影することが可能な性能を持つ(画像2)。

|

|

|

画像1。太陽面上の黒いシミ「黒点」。国立天文台の10cm黒点望遠鏡が撮影した可視連続光。(2012月1月18日撮影) (c) 国立天文台 |

画像2。「ひので」可視光・磁場望遠鏡で撮影された最近の太陽黒点。点在している小さな黒い点が小黒点。図1の左側に左右に伸びる黒点群だけでなく、小黒点までもが詳細にとらえられている。(2012月1月18日撮影) (c)JAXA/国立天文台 |

高い解像度でみると、黒点にはさまざまな微細な筋状構造や激しいガスの流れなどが認められる。黒点の中で特に暗い部分は「暗部」、暗部を取り巻く中間の明るさの部分を「半暗部」と呼ぶ。

磁場の浮上によって太陽面下から磁場が正極(N極)と負極(S極)のペアの形で幾つも多量に浮き上がってきた時、同じ磁極どうしが集積していくと小黒点が形成され、さらに小黒点が成長を続けると、半暗部が短時間で現れて一人前の構造を持った黒点になるという仕組みだ。

黒点が生まれる磁場の浮上活動が太陽面のどこでいつ起きるかは、現在の知識では予想することは不可能である。また、大気ゆらぎ(シーイング)に大きく影響される地上からは、高解像度観測で現象をとらえることは極めて難しく、また高い解像度で数時間以上にわたって構造の変化を連続的に観測することも不可能だ。

そのため、なぜ黒点は半暗部を持つのか、半暗部がどのような物理過程で形成されるのか、といった黒点形成に関わる疑問はほとんどわかっていないのである。すなわち、最も良く知られた太陽面上の基本的な磁場構造である「黒点」の成り立ちは、未知な点が多く残されているのだ。

そんな状況下で、「ひので」の可視光・磁場望遠鏡が2009年12月29日から2010年1月2日の4日間にわたって、連続的な観測を行っていた活動領域内で、タイミングよく磁場の浮上が大きな規模で発生し、小黒点から黒点に成長する様子を画像として詳細にとらえることに成功した。

この観測の解析によって、黒点「暗部」を円環状にとりまくように「半暗部」の前駆構造が、小黒点の誕生直後からすでに、太陽表面(光球)から1000km程上空の「彩層」に形成されていることが判明したのである。

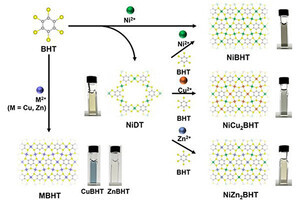

この前駆構造は、光球の上空にある彩層を見ることができる波長(Ca II H線:太陽大気に含まれるCa+イオン(Ca II)によるスペクトル線の1つで、H線とは太陽の吸収スペクトル線観測で発見したフラウンホーファーが命名したもの。波長は397nm(青色域))の画像のみで撮影することに成功した(画像3)。この前駆構造は、光球で半暗部が現れる時よりも相当前(約6時間以上前)から見ることができたのである(画像4)。半暗部が現れる時は、この円環状の前駆構造が見られる領域を満たすように現れた。

|

|

|

画像3。Gバンドで見た光球(左)とCa IIのH線で見た彩層(中央)。右図の白線は小黒点の外周位置。黒線は発見された円環状構造の外周位置を示す。(c)JAXA/国立天文台 |

画像4。彩層(左)と光球(右)での小黒点から黒点への成長の様子。(c)JAXA/国立天文台 |

円環状の領域では、光球面での磁場は弱く、目立ったガス流も見られない特徴がある。また、円環状の領域の外周縁に存在する磁場は決して円環状領域内に入り込んでくることがないことも判明した。

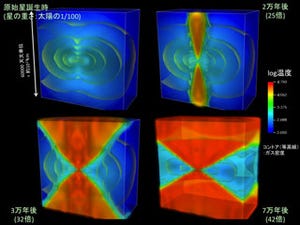

これらのことから、小黒点の磁場が上空の大気に行くと広がっており、彩層の高さにおいて天蓋のような構造が暗部周辺に円環状に作られていると考えられたのである(画像5)。

また、小黒点が生まれて間もなく彩層域で形成された天蓋構造は、光球層に下がってきて、光球での「半暗部」として現れることを示唆している(図6)。なお、半暗部が現れる前に、その上空にある彩層に前駆構造が観測されるとは、専門家のだれも考えていなかったという。

今回の発見は、半暗部を伴う黒点の磁場構造を作る仕組みの理解に向けて、上空の彩層における磁場構造や物理診断が重要であることを示している。黒点は太陽面にはり付いた構造と考えられており、密度の高い光球でまず構造が作られ、その結果として上空の彩層構造が作られる、というのが自然な考え方だ。しかし、今回の発見はそれを覆し、黒点の形成過程は彩層も含む立体的な磁場構造の成長過程として捉えなければならないことが明らかになったのである。

この数年、数値シミュレーションによって計算機内で黒点の形成や構造を再現する研究が急速に進んでいる状況だ。しかし、半暗部の形成は、数値シミュレーションでもまだ再現できていない。

今回の発見は、上空の彩層における磁場の形状をはじめて示唆し、上空の境界条件に制限を与えるものだ。また半暗部の前駆構造の発見は、フレア爆発などを引き起こす活動領域の発達を予測するのに役立つかも知れないという。

今後、彩層を診断する観測が加速し、黒点の形成の理解に向けた研究が加速することに期待が持てると、研究グループはコメントしている。