強い磁場下におかれた2次元電子系が示す量子ホール効果は、現在、電気抵抗の標準にも利用されているものだが、今回、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻の島野亮准教授らの研究チームは、この量子ホール効果が光領域でも現れることを、テラヘルツ光を用いて観測することに成功した。米国物理学会が発行するPhysical Review Letter誌の2010年6月25日号に掲載される予定。

量子ホール効果の研究はこれまで主に直流伝導測定による静的な(時間的に変化しない)性質の研究がほとんどであった一方、光のような高周波数の電磁波に対しては、量子ホール効果の鍵となる電子の局在効果がどのように作用するかは長らく不明だった。しかし、近年、光領域でも量子ホール効果が生じること、この「光学」量子ホール効果では、2次元電子系を透過した光の偏光が回転し、その回転角が素電荷eとプランク定数hに関連した量子電気力学の基本物理定数である「微細構造定数」の整数倍になることが理論的に予測された。同研究チームでは、半導体の界面につくられた2次元電子系でこの"光学"量子ホール効果が実際に生じていることを、テラヘルツ光の偏光の測定により実証した。

磁場中におかれた半導体や金属などの導体に磁場に垂直方向に電場を印加すると、電場および磁場の両方に垂直な方向に電流・電圧が発生する(ホール効果)。半導体の界面や表面に存在する2次元電子系では、強い磁場をかけていくとホール伝導度は階段状に変化し、さらにその値は電子の素電荷eとプランク定数hだけで与えられるe2/hという量の整数倍に量子化されていることが1980年に発見された。この現象は「整数量子ホール効果」と呼ばれ、引き続いて発見された「分数量子ホール効果」とともに、高温超伝導の発見とならんで20世紀後半の物性物理学史のハイライトに位置付けられている。量子ホール効果では、電気抵抗という通常は物質に大きく依存する物理量が、物質に依存しない基礎物理定数で表される。量子化されたホール伝導度の値は極めて精密に決定されており、現在では量子ホール効果は電気抵抗の標準にも用いられている。

量子ホール効果の研究はこれまでは直流伝導度測定という静的性質(時間的に変化しない性質)の研究がほとんどであったが、2009年、光領域での量子ホール効果の理論の提案がなされた結果、静的な性質として調べられてきた量子ホール効果は、光のような高周波の応答では壊れそうに思えるのに、量子ホール効果の影響が光学応答にもはっきりと現れることが予測された。

この「動的」な光学量子ホール効果は、テラヘルツ光に対するファラデー効果を観測することで実証することができる。ファラデー効果による光の偏光の回転の大きさは光学ホール伝導度に比例しているため、ファラデー効果の観測から光学ホール伝導度を決定することができるからだ。では、量子ホール効果が起きるとファラデー効果はどのように見えるのか。従来理論では、ファラデー効果による光の偏光の回転角がe2/hに関連した量子電気力学の基本物理定数である「微細構造定数」の整数倍となることが予想されていた。しかし、回転角の大きさはわずかミリラジアン(0.06度)程度と小さく、テラヘルツ光に対してこのような微弱な偏光回転を検出することは困難であった。

島野研究室では2008年に、テラヘルツ周波数帯で、物質中のファラデー効果によって生じる透過光の偏光の回転を世界最高クラスの検出感度で精度よく観測する手法の開発に成功。この手法を用いることで、テラヘルツ光の電場成分がその周期、約1兆分の1秒で振動している様子を直接観測することが可能となった。試料中を透過した光に対して、この電場ベクトルの振動方向を正確に計測することで、ファラデー効果により偏光が回転したかどうかを高い精度で決定することが可能となった。今回、研究チームでは同手法を用いて、半導体GaAsとAlGaAsの界面に形成される2次元電子系を対象に、量子ホール効果によって生じるファラデー効果の観測を行った。

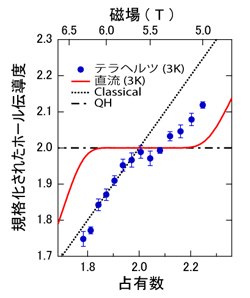

実験により研究チームは、直流の電気伝導度測定でホール伝導度に階段状の構造(プラトー構造)が観測される磁場(5.6T)近辺で、ファラデー回転角が磁場によらない値をとり、さらにその大きさが確かに微細構造定数によって決定されていることを明らかにした。

|

|

ファラデー回転角を光子のエネルギーの関数として表示。赤の点線と黒の破線は回転角の理論予測値であり、それぞれ古典的な極限と量子ホール効果の極限に相当する。磁場5.6T付近で回転角は磁場に依存しなくなり、その値は微細構造定数で表される値を取る |

また、ファラデー回転角から導かれた光学ホール伝導度もこの磁場領域で一定値(プラトー構造)をとり、周波数に依存する因子を除去すると、e2/hという量のまさに整数倍になっていることが明らかとなった。

静的な量子ホール効果の鍵は、1980年に量子ホール効果が発見された直後に提唱された、散乱された電子の波が干渉しあって動けなくなってしまうアンダーソン局在と、それに付随した非局在状態の存在による量子ホール効果の理論へと遡る。しかし、光のような高周波数の電磁波に対しては、量子ホール効果の鍵となる電子の局在効果がどのように作用するかは不明だった。

また、静的な量子ホール効果が何故起きるのかは、数学的には微分幾何学的な解釈(トポロジカルな理論)が可能であり良く理解されていたが、これが光にまで拡張できるかどうかは明らかではなかった。

今回、2009年に理論的に提唱された光学量子ホール効果を、実験で実証したことで、物質の背後に潜むトポロジカルな性質が頑強であることが明らかとなったほか、テラヘルツ光領域でも電子の局在効果が重要な役割を果たすことを示す結果を得ることとなった。

テラヘルツ光は、光波と電波の中間の周波数帯の電磁波で、光や電波の狭間で取り残された電磁波の秘境ともいえる周波数帯であり、今後さまざまな応用が期待されている。しかし、多くの物質ではこの周波数帯の性質が明らかになっておらず、今回の結果はその一端を解明した一例であり、一見別々の現象にみえる光学効果と電気伝導が実は密接に繋がっていることが明らかにされた。

量子ホール効果という基礎物理学の研究が電気抵抗の標準として利用されるようになったように、テラヘルツ光に対して現れる物質の量子力学的効果はさまざまな応用に広がる可能性を秘めており、例えば量子ホール効果の特徴の1つとして、散逸を伴わない(ジュール熱を発生しない)電流が生じることが挙げられる。なお、研究チームは、今後も、さまざまな物質で起きるこのような特異な電気伝導現象に関連してテラヘルツ帯の光学応答にも興味深い新現象が発見される可能性があるとしている。