新規領域への展開だが、同社が一番注力しているとも取れる分野となっている。紹介が行われた事業だけでも、「スマートコミュニティ ソリューション」「太陽光発電システム」「SCiB」「新照明システム」「デジタル&ネットワーク」「次世代デバイス」「次世代原子炉」と7事業におよぶ。

スマートコミュニティ ソリューションは、スマートグリッドのみならず、4月1日付けで社長直轄部門としてファシリティを提供する統括部門を新設、さらにスマートコミュニティとして水やガス、交通などの社会インフラ全般へとネットワークを拡大していくことで「新興国における水不足や電力不足などの解決につなげたい」(同)というもので、すでにインドのハリアナ州マネサール工業団地の水と電力不足の解決に向けたスマートコミュニティによる取り組みが進められているという。

太陽光発電システムは、すでにメガソーラーとして国内3件を受注。また、同発表に併せてブルガリアのヤンボルに5MWを2基導入することが内定したことが明らかにされた。さらに住宅用の太陽光発電システムについても、「当社はパネルをやっておらず、システムインテグレーションとして、システムの技術やパワーエレクトロニクス技術、新型2次電池(SCiB)などと組み合わせた形での提供で世界1のシステムインテグレータを目指す」(同)とする。

太陽光発電システムでも触れられたSCiBは、「単に充電池というだけでなく、その目的に応じたカスタマイズを行っていかなければならない」(同)とし、例えばHEV用には90秒で80%の急速充電、太陽光発電や風力発電などの定置用には1万サイクル以上の寿命といった具合のカスタマイズを施す一方、2011年春からの量産開始を予定している柏崎工場に半導体の製造で培った量産技術などを応用することで、製造コストの削減を図っていくとし、SCiBがビジネス、性能両方で進展している証として、「社名は明かせないが、電気自動車用に量産採用が決定された」ことが明らかにされた。

新照明システムはいわゆるLED照明で、120年間製造してきた白熱電球を3月17日で製造を中止、新たな光としてのLEDを単なるCO2の削減という観点だけではなく「感性として認められる明るさの価値を創出していく」(同)ことを目指した取り組みを行っていくという。

デジタル&ネットワークは、ネットワークに接続する機器の増加に伴うトラフィック量の増大とそれを補うためのデータセンターの増大による消費電力の増加を防ぐためのエンタープライズ分野向けの取り組みであり、例えばエンタープライズ向けストレージとしてHDDとSSDのハイブリッド化による省電力化などが挙げられる。これによりHDD比で約80%の省電力化が可能となり「東芝の強みであるHDDやSSDそして組み込み用のNANDの活用によるアドバンテージを示すことで世界をリードしていければ」(同)とする。

次世代デバイスは、高い電力効率の実現による低消費電力を実現するパワー半導体材料としてのSiCやメモリ技術を掲げている。SiCを用いて独自構造を採用したMOSFETは、従来比でオン抵抗を50%改善することに成功しているほか、「A/D変換効率がSi比で改善され99%程度を実現している、これによりインバータの体積を1/5にできる」(同)とする。また、メモリについては、3次元積層などによる大容量化などの次世代(POST NAND)に向けた技術の見極めを2010年度中に行い、四日市工場第5棟の第2期工事以降の導入を目指すとした。

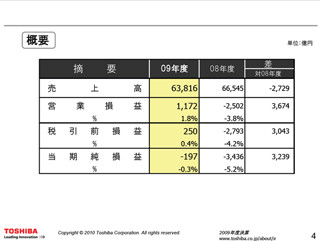

|

|

メモリセルアレイを積層させることで、基板面積を増やさないで容量を比較的容易に増大させることが可能となるのが3次元積層技術。同社のBiCS(Bit-Cost Scalable)技術は、層数が増えてもプロセスコストやビットコストを抑えることが可能となる技術 |

そして次世代原子炉は、数十年間燃料交換が不要な高速炉として、「テロなどの問題を踏まえ、新興国でも安全に活用できるようにすることを考えると、核の拡散抵抗性が優れていないといけないこととなる。我々としては小型高速炉(4S)の展開を図っているほか、ウラン燃料を濃縮せずに、劣化ウランなども活用できるTravelling Wave Reactor(TWR)の技術協力をTerraPowerと検討している段階」(同)とするほか、高効率で安全なヘリウムガス冷却炉(高温ガス炉)のカザフスタンの導入計画に参画していることを示した。

こうした各種事業を進める上で、横断的に関わってくるのが環境経営だ。同社の環境経営の考え方は製造時のCO2削減を目指す「Green of Process」、グリーン製品を販売することでCO2削減を目指す「Green of Product」、そして太陽光発電システムはLED照明などの技術でCO2削減を目指す「Green by Technology」の3つ。この中で、Green of Processに関しては、生産設備やプロセスの高効率化により、2012年度計画で2008年8月公表値に比べ25%のグローバルGHG(Green House Gas)の削減を狙う。これについて佐々木氏は「直近のピーク値である2007年度の値以下にしないと、環境経営とはいえないということで、それを下回る値を目標とした」としており、例えば四日市工場第5棟は、さまざまな環境技術を盛り込むことで、従来工場比で12%の排出量低減が可能となるとしている。

一方のGreen of ProductとGreen by Technologyについては、環境性能を追求したエコNo.1製品および技術の提供により、2020年にはCO2を年間7.5トン抑制することを目指しつつ、それを強みとして販売を促進する「攻めの環境経営」を推し進めるとしている。