人材不足という目下の深刻な課題を背景に、定型的な作業を自動化するRPAツール導入の流れが加速している。ただ実際には、せっかく導入したにもかかわらず活用が進まない、全社展開やユーザー拡大に苦戦しているといった声もしばしば耳にする。こうした課題を解決し、RPAツールをビジネスで真に活かしていくにはどうすればいいのか、本記事ではその道筋を探ってみた。

「RPAが浸透しない、効果が出せない」その理由とは

業務効率化は引き続きどの企業でも必須のテーマである。その切り札として注目され、実際に導入も進んできたRPAツールだが、冒頭触れたように浸透・展開が思うようにいかず、十分な効果を感じていない企業も多いようだ。 導入したものの十分な活用や展開に至らない背景には、いくつもの課題がある。まずは人材育成・教育体制の不足だ。企業により異なるものの、RPA導入はボトムアップで始まることも多い。となると、業務自動化に興味を持った一部社員が“1人担当者”の形で導入・活用を推進し、その結果として知識やスキルが属人化してしまうため、その担当者が異動や転職する事態が起きるとプログラムのメンテナンスも行われなくなり、結果的に使われなくなる……という状況に陥る。これではRPAの開発者・運用管理者が育たず、社内展開も望めない。 同じく人材に関して、そもそも“旗振り役”が不在であることも課題として挙げられる。組織に任命された担当者がいない状況で取り組みを始めると、本業の片手間で進めることになり、結果的に後回しとなって適用できないまま頓挫してしまう。やはり可能であればトップダウンで専任の部門・担当者を設置し、業務改善のKPIなども設定したうえで進めることを勧めたい。 ほかにも、導入はしたもののRPAの知識・スキルが社内にないため活用に向けた効果的なシナリオ作成ができなかったり、そもそもRPAで自動化すべき業務を特定できなかったりといったケース、片手間で取り組んでいることから適用する業務の洗い出しに費やす時間を捻出できないといったケースがよく見られる。エラー対応やメンテナンスなどの運用方法がわからず、困ったときに相談する場もないという課題も聞く。さらに、現在Windows 10 のEOS(サポート終了)を間近に控えている背景から、OS移行とRPA運用を両立させなければならない場合は、OS更新により従来のRPAのシナリオに互換性問題が発生する可能性もある。 こうしたケースを見ると、いざ困ったときにサポートしてくれる存在がいない状況も、RPA活用に向けてのハードルとなっているようだ。これらを解決しなければ、せっかく導入したRPAツールも“宝の持ち腐れ”になってしまうことだろう。

課題解決につながるツール選びとサポートの重要性

RPAは、ひとたび導入すればそれで終わりではなく、作業に応じてブラッシュアップしたり、適用する業務を広げていったりといった取り組みを進めることで効果が増していくツールである。そのため、まず前提としてとにかく扱いやすく、プログラミング等の知識がなくても容易に開発・運用できるツールを選ぶことが大事だ。 加えて、導入にあたっては前段で触れたように、RPAの意義を現場に浸透させて活用推進をリードする“旗振り役”を設け、社内の体制をしっかり整えることが鍵となる。しかし自社独力ではどうしても知識やリソースに限界があるため、推進担当者・組織を豊富な知識とスキルで親身にサポートしてくれるパートナー選びが極めて重要な要素になる。

まず、開発・運用を続けられるという観点でおすすめできるツールとして「WinActor」が挙げられる。WinActorは、長い歴史に裏打ちされた信頼性の高い純国産RPAツールだ。大きな強みとしては、ノンプログラミングかつすべて日本語で扱えること、動作が速く安定していること、多様なシーンに対応するため頻繁にバージョンアップすることなどが挙げられる。国内シェアトップのツールであることからユーザーコミュニティが盛んで、技術的な不明点や悩みを質問すれば多彩なナレッジがすぐに得られ、「情報を集めやすい」「問題を解決しやすい」ところもポイント。価格設定も良心的で、比較的低コストで開発・運用できる点もアドバンテージといえる。 WinActorは定番製品であるがゆえに、多くのベンダーが取り扱っている。ではどのベンダーをパートナーに選定すればいいのか。注目したいのが丸紅情報システムズだ。同社は丸紅グループでデジタル領域を担う丸紅I-DIGIOグループの企業で、高い技術力のもと、インフラ、ハードウェアからソフトウェアまでITを活用した多彩なソリューションを開発・提供している。

充実の独自サービスでRPA導入・活用を力強く後押し

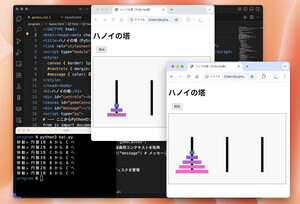

丸紅情報システムズはその技術力をベースに、WinActorの提供においてもさまざまな優位性を発揮する。まず人材・教育面では、独自のわかりやすいeラーニングコンテンツを無償提供している。このコンテンツには、ゼロから学びたい入門・初心者向けから中級者、上級者向けまで用意されており、レベルに応じた効果的な自学自習が可能。それに加えて習得レベルに応じた研修・教育プログラム、実践的な技術支援サポートを実施し、属人化の防止にも寄与する。

導入プロセスとしては、まずフル機能版をライセンス数無制限で提供する2カ月のトライアルプランを用意。これを起点に、PC1台〜数台といった規模の小さなプロジェクトからスタートして成功事例を積み重ね、段階的に社内展開を広げていけるようなサポートも行う。その過程では明確な基準で費用対効果を分析し、業務洗い出しに役立つヒアリングシートや運用上の留意ポイントを記したガイドブック、ニーズに応じた開発をアシストするコンサルティングサービスなども用意して、自動化を適用する業務の選定を多方向から支援してくれる。 WinActorを用いた開発にあたっては、自社の環境やビジネススタイル等に応じた機能追加が必要になる場合もあるが、こうした独自の機能を開発・適用するのはやはりハードルが高い。その点、同社では多様な機能を詰め込んだ独自の追加ライブラリを現時点で169も用意しており、それらを組み合わせて利用することで追加機能を手軽に適用できるようになっている。 また、いま評価が高まっているのが、各種業務アプリとWinActorを簡単にAPI連携できるアダプターである。現在はBox、Salesforce、kintone、Dropbox、DX Suiteとの連携アダプターを用意しており、今後も追加していくとのことだ。 加えて、実際の運用において心強いのが、回数無制限で気軽に質問・相談できるQAサポート窓口があること。ここまで見てきたようにRPAの取り組みでは知識がなければ対応が難しい事態がしばしば発生するが、その際、こうした窓口の存在が取り組み推進の大きな支えになることは間違いなく、WinActor導入にあたりパートナーに同社を選ぶ強い根拠になるだろう。 実際に同社のサポートを受けてWinActorを導入した事例で、ある建設業の会社では年間10万時間の業務削減効果が出ており、同社からの導入を高く評価する声が出ている。もともと他社からWinActorを導入したもののうまく展開できず、同社のサービスに切り替えたところ、充実のサポートや追加ライブラリによって活用が一気に進んだケースもあるという。

業務自動化・効率化には高性能PCが力を発揮

WinActorに代表される業務自動化ツールを実際に活用していくうえでは、ツールを動かすPCの選定も重要になる。現在では2025年10月のWindows 10 のEOSに伴いWindows 11 へ移行する必要性が高まっており、PCの入れ替えを検討している企業も多いと考えられる。新PCは、RPAツールを快適に動かすことをはじめ、導入ツールの効果を最大限に発揮でき業務効率化に繋げるという観点から選びたいところだ。 今回紹介したWinActorではメモリをはじめとするPCの性能によって動作速度に大きな差が出るため、快適に使うにはパフォーマンスの高いPCを選ぶのが得策。加えて、企業のビジネスPCは5年程度使うケースが多い点を考慮しても、快適さを長期間維持できる高性能PCを選ぶことには説得力がある。 ここ最近のPC選びでトピカルな話題になっているのが、AI処理に特化したNPUを搭載する「AI PC」だ。とりわけマイクロソフトの定義による次世代AI PC「Copilot+ PC」は、40 TOPS(1秒間に40兆回の演算)超という高速な処理性能を備え、PCとしても高いパフォーマンスを有していることから、いま注目度が高まっている。 このCopilot+ PCをはじめとするAI PCの多彩なラインナップを持ち、さらなる拡大に乗り出している日本HPでは、2025年に入り注目の薄型ビジネスノートPC2機種「HP EliteBook X G1i 14 AI PC」「HP EliteBook X G1a 14 AI PC」を発売した。

前者はCPUにインテル、後者はAMDを採用し、いずれもAIを快適に利用できるように設計されているだけでなく、そもそもの高度な基本性能と、独自のエンドポイントセキュリティ「HP Wolf Security」による安全性の高さ、構造の堅牢性、バッテリ駆動時間の長さなどから、RPAや日常的な業務アプリ、Web会議等にも余裕を持って対応できる。 さらに両機種には注目したいポイントとしてAIアシスタント「HP AI Companion」を搭載している点がある。HP AI Companionは、チャットによる情報検索や要約、文書作成、翻訳、分析、デバイス最適化・トラブルシューティングといった機能を備えたHP独自ツールで、業務効率化・生産性向上に寄与する。資料を学習させて知りたいポイントを抽出したり、自分専用の秘書(AIエージェント)のように使ったりすることが可能で、AI活用の手始めとしても有用な機能といえるだろう。

両機種はCopilot+ PCゆえ、このようにAIを活用するうえで便利な機能が多数詰め込まれているが、繰り返すようにそもそもPCとして最新の高いパフォーマンスを備えているため、日常業務自動化・効率化の観点で大きなインパクトを期待できる。導入したもののなかなか進まなかったRPAの利用をドライブしたい、あるいはWindows 11 移行タイミングでRPAが快適に動くPCに更新したい……といった要望があるなら、今回の記事をぜひ参考にしていただきたい。

関連リンク

[PR]提供:丸紅情報システムズ、日本HP