“共想共創カンパニー”のビジョンを掲げるキヤノンITソリューションズによる「キヤノンITソリューションズ共想共創フォーラム2024 共に想い、共に創るビジネスイノベーション ~これまでのDXを総括し未来を拓く~」(以下、共想共創フォーラム2024)が、2024年7月9日(火)から12日(金)の4日間、オンラインで開催される。サブタイトルにあるように、目下の日本企業が最重要テーマの一つとして取り組みを続けるDX(デジタルトランスフォーメーション)のここまでの歩みを総括し、そこから未来に向けたインサイトやヒントを引き出そうというのがこのフォーラムの趣旨である。本稿ではその見どころに迫っていこう。

日本企業が歩むべきDX推進の道筋とは

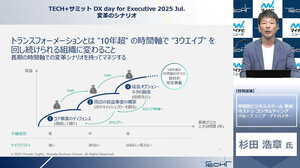

いまや、DXにつながる施策をまったく行っていない企業はほぼ存在しないと思われる。しかし、多くの企業がDXに取り組んでいるにも関わらず、新しいビジネスイノベーションが起きたり、サービスが一新されたりといったケースは少ないのではないだろうか。では、取り組み具合に関わらず、企業が思ったような成果を上げられないのはなぜだろう。

DXの成功事例が多い欧米諸国と比べ、日本でのそれが少ないと感じられるのは、何か「見えない障壁」のような存在がビジネスイノベーションを阻害する要因になっているからだと考えられなくもない。

共想共創フォーラム2024は、年1回の開催で今回が4年目となるキヤノンITソリューションズの全社的イベントで、これまで一貫してDXをテーマとしている。振り返れば、経済産業省が最初の「DXレポート」で「2025年の崖」という印象的な表現を用い、日本企業にはデジタル化とその先の変革に向けた取り組みが急務であると打ち出したのは2018年のこと。それから6年近い歳月が経過した今、日本企業のDXの現状を把握し、これから進むべき道について、同社の視点に加え、業界の最前線で活躍する有識者による特別講演など、様々なセッションを通じて提示していこうという姿勢が、共想共創フォーラム2024の根幹を成すテーマとなっている。

2023年は「共にトランスフォーメーションのステージへ」がサブタイトルで、同社が顧客と共に変革に向けて歩んでいくというメッセージを盛り込んだイベントだった。2024年は「トランスフォーメーション」から「ビジネスイノベーション」というワードへとさらに一歩進め、ビジネスモデルの変革にも焦点を当てたDX推進の道筋を“共に想い、共に創る”ため、キヤノンITソリューションズの活動を含めてヒントとなる取り組みを全29のセッションで発信していく。

基調講演と特別講演がもたらす重要インサイト

初日の基調講演では、同社社長の金澤明氏が、「共に想い、共に創るビジネスイノベーション」というタイトルで登壇する。TECH+編集長の小林行雄との対談形式で、これまでのDXを総括し、ビジネスイノベーションに取り組む経営者へ向けたメッセージを発信する。

DXの現在地を一部のプラットフォーマーによる「一強多弱」と捉え、この市場環境が日本企業におけるDXの阻害要因として前述した「見えない障壁」につながっているのでは……、と考えられる。基調講演では、この見えない障壁をいかにして打開すべきかを検討する予定だ。日本人の国民性や日本のビジネス文化に即したITサービスを提供する企業経営者として、金澤氏の覚悟や取り組み、同社が掲げる共想共創の想いなどを語る。

続くセッションもビジネスイノベーションがテーマだ。シグマクシス 常務執行役員の溝畑彰洋氏が「生成AIが拡げるDXの未来」と題した特別講演で、市場アンケートから得られたデータをエビデンスとしてDXの現状を分析し、それを基にDX及びビジネスイノベーション実現に向けた生成AI活用のアプローチについて語る。ここではキヤノンITソリューションズ ビジネスイノベーション推進センターのビジネスデザイン部長も加わり、デジタル化は進んでいるものの変革による新たな価値創造までは到達していない企業が多い日本の状況、そして生成AIの現状やDX戦略における活用について論じ合う。

特別講演は4日間のすべてにおいて1〜2セッション実施される。 2日目の特別講演では、1996年からデジタル革新に取り組んできたマツダの常務執行役員兼CIO(最高情報責任者)、木谷昭博氏が同社のビジネスイノベーションへのチャレンジを披露する。また、法政大学デザイン工学部教授の野々部宏司氏とキヤノンITソリューションズのビジネスイノベーション推進センター ビジネスサイエンス部長、R&D本部 数理技術部 コンサルティングプロフェッショナルが「サプライチェーンの未来を切り拓くII~日本型S&OPへの途〜」のタイトルで、意思決定の最適化モデルのあり方などを語り合う。

3日目の特別講演では、早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄氏が登場し、「経営視点からのDX戦略 持続的成長とイノベーションの本質とは」と題してビジネスイノベーションを起こすためのヒントを提示する。また4日目は「生成AIの最新動向とビジネス活用」をタイトルに冠した特別講演が2セッション行われる。1つ目はAIプランナーの大西可奈子氏とキヤノンITソリューションズ R&D本部の3人のメンバーが、生成AI技術を事業活動にどう活かしていくか対談。2つ目は、SHIFT AI代表取締役でGMO AI&Web3顧問や生成AI活用普及協会理事を務める木内翔大氏が、企業における生成AI導入の実践的方法を講演する。

多彩なカテゴリーでDX推進アプローチを発信

これらに加えて各日さまざまなカテゴリーを設定し、具体的な実践例を交えた多彩なセッションが展開される。カテゴリーは、1日目は「セキュリティ」「働き方改革」、2日目は「流通業」「宿泊業」「製造業」、3日目は「経営/データマネジメント」「基幹システム」「アプリケーション開発」、4日目は「AI画像」「金融業」「教育」といった具合だ。

1日目はゼロトラストやクラウドセキュリティ、サーバー暗号化、働き方改革とテレワークといった最新のトレンドやホットなトピックのセッションを用意。2日目は、こちらもホットなトピックである物流の2024年問題に関する問題提起や前出のサプライチェーン最適化の課題についてのセッションが注目で、前出のマツダの木谷氏の特別講演にも期待が高まる。3日目は、キヤノンITソリューションズが提供する基幹業務効率化のソリューションや、DX推進をサポートするローコード開発ツールの具体的事例など、システムに関するセッションが中心となる。そして4日目は、前出の生成AIをビジネスにどう活用していくかに着目した2つの特別講演に加え、AI画像技術のセッション、さらに金融業、教育分野での共想共創の取り組みに関するセッションがDXのヒントをもたらす。金融業は今回始めて設定されたカテゴリーで、三菱HCビジネスリースとキヤノンITソリューションズが共想共創でDXによる業務改革を進めている事例と、IT人材不足の状況においてシステム開発推進の課題を解決する同社提供のPMO支援サービス導入事例が紹介される。

識者とキヤノンITソリューションズ社員のコラボに着目

どのセッションもDX推進とビジネスイノベーションに向けた重要な視点を含み、注目であることは言うまでもない。その中でも、初日の生成AI活用によるDX実現、2日目のサプライチェーンの未来、4日目の生成AI技術の事業活動における活用に関する3つの特別講演は、有識者とキヤノンITソリューションズ社員が語り合うものであり、注目度が高い。

実は共想共創フォーラム2024にはこうした特別講演のほかにも、各界の識者・専門家とキヤノンITソリューションズのメンバーが対談するセッションが設けられている。

総じて、この共想共創フォーラム2024を通じ、デジタルによるトランスフォーメーションとビジネスイノベーション実現に向けた課題解決の方向性や気づき、ひらめき、具体的な取り組みのヒントが得られることだろう。さらには、DXを一緒になって推進する“共想共創カンパニー”としてのキヤノンITソリューションズの底力も実感できるはずだ。是非、参加してみてはいかがだろうか。

関連リンク

[PR]提供:キヤノンITソリューションズ