コロナ禍で一度は定着したかに見えたリモートワーク、およびハイブリッドワーク。一方で新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行したことをきっかけに、再び出社を前提とした働き方に戻す企業も増えてきた。その理由の1つとなっているのが、ハイブリッドワークに欠かせないオンラインコミュニケーションにおける「意思疎通がやりにくい」という課題である。

これはオンライン会議における音声の問題を指しており、声が聞き取りづらく、シームレスな会話ができないことで「やはりオンラインより対面の方が良い」と思い込んでしまい、全員出社に戻す、という流れを生み出している。だが、逆にいえばコミュニケーションの課題が解消され、必要に応じて出社とテレワークを組み合わせられるハイブリッドワークを実現することで、業務効率を大きく高められる働き方へとシフトできるだろう。そのためには会議室の音声設備にしっかりと投資を行うことが重要なのだが、なぜか日本企業は会議音響設備の投資が諸外国に比べて遅れている状態が続いている。

そこで本記事では、TECH+の読者のなかでIT関連技術職を対象にアンケートを実施。企業はオンライン会議における音声の課題をどう捉えているのか。なぜ日本企業は会議室への音響設備導入が進まないのか。アンケート結果、およびシュア・ジャパンがIDCに依頼し調査した結果をもとに、シュア・ジャパン 日本地区 シニアディレクターの 大友裕己氏に話を聞いた。

"出社する"のが最善の解決策なのか――ハイブリットワークにおける課題の正体

――まず、シュアについてご紹介をお願いします。

大友:シュアは1925年創立の歴史ある会社で、創業以来ずっとオーディオ機器の開発、製造販売をしてきました。業界を牽引するリーディングカンパニーとして知られるメーカーです。シュアの製品としては、たとえばプロのアーティストの方のコンサートなどで使用されるワイヤレスマイクロホンシステムイヤモニといったライブサウンド製品、コンシューマ向けにはヘッドホンやイヤホン、マイクロホンなどを展開しています。特にイヤホンはeスポーツ業界にも浸透し、プロゲーマーの方々からも厚い支持をいただいています。

さらに、コロナ禍以前から会議用音響製品の開発・販売を行っており、マイクロホンやDSP、スピーカーなどをご提供しております。

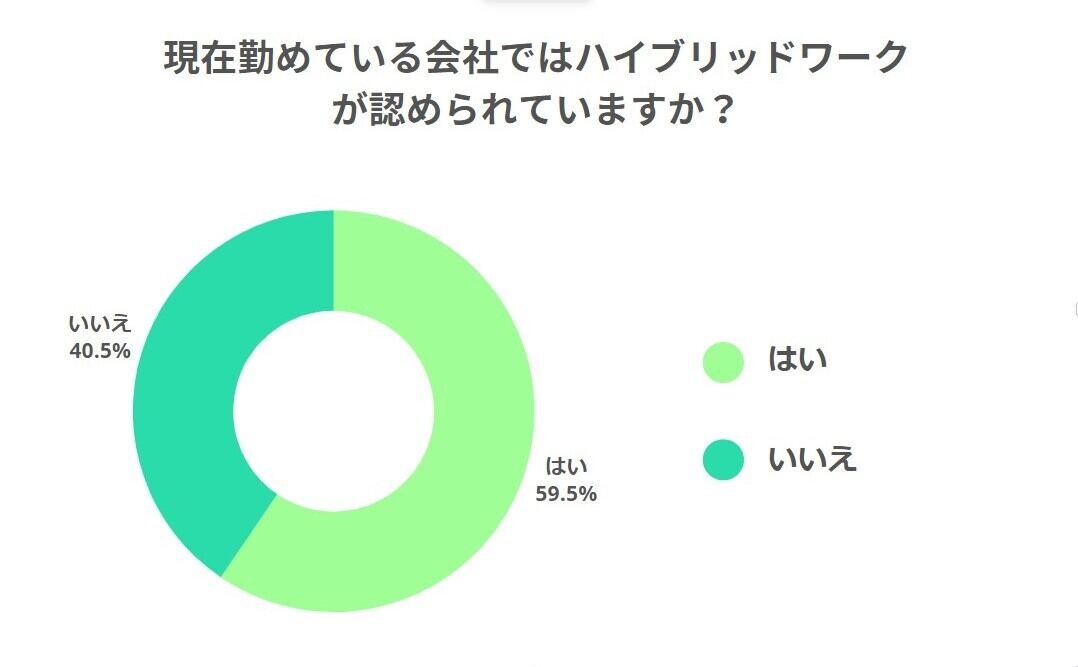

――今回、TECH+読者を対象に、オンライン会議を行う際の音声問題に関するアンケート調査を行いました。まず、日本におけるハイブリッドワークの現状については、「ハイブリッドワークを認めていない企業」が約40%に上っています。

大友:興味深い結果です。40%の企業がハイブリッドワークを認めていない、つまり出社を基本とした働き方を選んでいる背景には、対面や出社が前提の業務があることを考慮しても、やはりハイブリッドワークに課題を感じているからでしょう。私たちもIDCに依頼して独自に調査を行っていますが、そこでは従業員の44%が「チームワークを図るためのコミュニケーション機器に満足していない」という結果が出ています。

――TECH+でのアンケート結果と近い数値ですね。さらにアンケートでは、ハイブリッドワークが難しい理由として「業務の進行が難しいから」「職務内容的にできないから」などの意見が多く挙がっています。おそらく「業務の進行が難しいから」のなかには、おっしゃるような「コミュニケーション機器」の問題も含まれていると思われます。また、約9%の方が「社内コミュニケーションに支障があるから」と具体的に回答しています。

大友:もちろん、リモートワークにおける課題としては、「自宅だと集中できない」だとか「自宅で業務を遂行するための適切なテクノロジーへの投資が行われていない」などもあると思います。しかし、多くの企業がリモートワークおよびハイブリットワークの課題として挙げるのは、やはり「コミュニケーション」と「コラボレーション」の問題なのです。おそらくハイブリッドワークを認めていない4割の企業も、完全な出社型に戻すことでこれらの課題を解決するという選択をしたのではないでしょうか。

――仰っていただいた「コミュニケーション」と「コラボレーション」の課題というのは、具体的にどのようなタイミングで顕在化するのでしょうか。

大友:一番よく言われるのは、ハイブリッド会議における音声が聞き取りづらく、会議が成立していないという問題ですね。そしてこの問題における原因の多くが、会議室の音響設備にあると考えられ、前述した「コミュニケーション機器に満足していない」という話もこのことを指していると思われます

リモートワーク側の参加者は、マイク付きのイヤホンなどを使用して参加するため、声が届かないといった事は少ないのですが、オフィスの会議室に集まっている参加者はそうはいきません。会議室に複数人の声を均一に拾うための音響設備が無いことが多い日本企業では、リモート参加者に音声がしっかりと届かない、そのため会議の内容に参加できない、といった問題が起こります。これが“「コミュニケーション」と「コラボレーション」の課題”の正体だと思われます。

オンライン会議だから音声が聞き取れないのはしょうがない…?

――オンライン会議で実際に音声に関するストレスがあるのか、についてもアンケートを行いました。その結果、IT関連技術職の方々の4割近くが「オンライン会議における音声問題で従業員から問い合わせを受けたことがある」と回答しました。具体的に受けた相談内容としては「音が悪くて聞き取れない」「音が途切れて発言内容がわからない」「ノイズがうるさくて集中できない」などの声が挙がりました。

大友:IDCの調査でも、オンライン会議の問題として挙がるのはほとんど音声関連であることがわかっています。というのも、オンライン会議では映像よりも音声が重要だからです。仮に映像が乱れたり映らなかったりしても、音声さえ聞こえていれば会議は続行できますが、音声が聞こえずに映像だけ映っても会議はできないですからね。

出典:※Shure提供によるIDC InfoBrief:ハイブリッド会議テクノロジーの盲点

また、注目したいのは「オンライン会議における音声問題で従業員から問い合わせを受けたことがある」という回答が4割に留まっていることです。

しかし、問い合わせを受けていないからといって問題が発生していないとは限りません。むしろ、音声に関する問題は潜在化しやすく、実際の問い合わせよりももっと多く発生していると考えるべきでしょう。

――興味深い分析です。しかしなぜ音声に関する問題が起きているのにIT関連技術職へ問い合わせが行かないのでしょうか。

大友:それは、音声に関する問題を“問題“として認識していない企業が多いからです。問題だと思っていないから問い合わせもしないし、改善もされません。なんとか会議が成立してしまえば、多少の音声トラブルがあっても「オンライン会議だからしょうがない」と諦めてしまう従業員の方が多いことが、これまで私どものお客様の話から分かってきました。このケースは特に日本企業に多く見られます。反対に欧米企業は音声を重要視しており、会議音響設備導入を積極的に行っていることが多いです。

日本特有の企業方針が会議音響設備導入の妨げに

――なぜ日本と海外でそのような違いが生まれるのでしょう。

大友:担当者のバックグラウンドの違いによるところは大きいでしょう。欧米企業はもともとスペシャリストが多く、IT担当部署内にAV機器の専門家が在籍していることも珍しくありません。音声に関する知見を持っているから、オンライン会議における音声の問題に対して「設備に投資をする」という判断ができるのです。

一方、日本では長らくジェネラリストを育成する方針をとる企業が多く、従業員が様々な部署を転々とする傾向がありました。そのため、AV機器の専門家のような人材が育ちにくかったと思われますし、私どものお客様の中にもごく少数しかお見受けしません。音声の専門家がいないので、オンライン会議における音声の課題を認識し、対応することが難しいのではないでしょうか。

――たしかにIT関連部署にAV機器の専門家を置いている日本企業はなかなかない印象です。

大友:また、課題として認識できていても、AV機器の専門家がいないことで解決策がわからず動きがとれないという事情もあります。音声の問題がなぜ発生しているのかについて、設定や使い方が原因なのか、そもそも機器の性能や仕様の限界なのかといった問題の切り分けができなかったり、設備の調達プロセスがわからなかったりといった問題があり、解決できないことも多いのです。

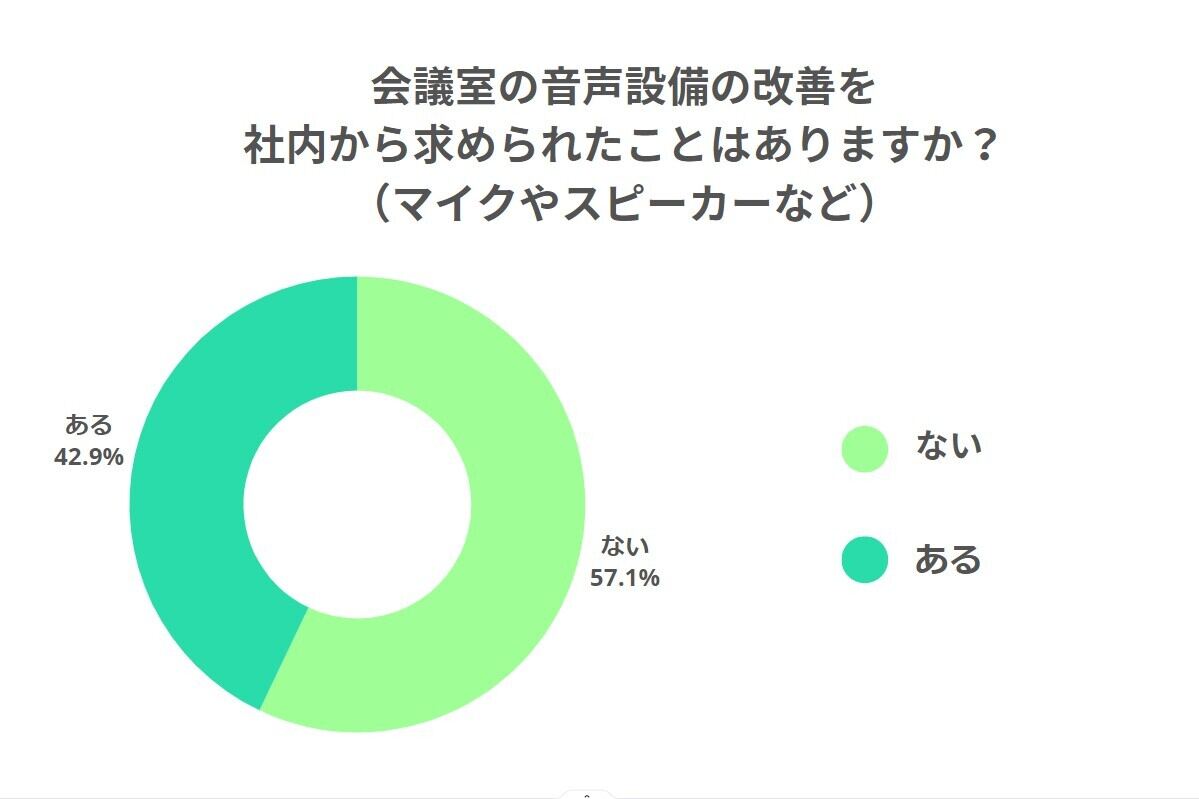

――アンケートでも会議室用音声設備の導入については、「会議室の音声設備改善を求められたことがない」という回答が半数を超えており、「導入を検討したことがない」という回答も半数近くに上っています。また、その理由として「我慢すればいいから」「導入するメリットがわからないから」といった回答が多く挙がっており、まさに大友さんの分析通りといえそうです。

大友:ただ、IT関連部署がAV機器の導入に不慣れな点については致し方ない事情もあるのです。もともと昔のテレビ会議システムはハードウェア型の製品がほとんどでした。クラウド型のWEB会議プラットフォームは今ほど品質も高くなかったので、会議室に専用のシステム一式をまるごと導入して、限られた拠点間でテレビ会議を行っていました。社内ITインフラと統合する必要性が少なく、オフィス家具と同様総務部門が担当することがおおかったのです。

ところが、コロナ禍を経てWEB会議プラットフォームの品質が急速に向上し、PCやスマホからブラウザやアプリでオンライン会議ができるようになりました。その結果、WEB会議のクラウドライセンスはITの担当となり、同時に会議室のマイクやスピーカーもネットワークオーディオに対応したため、ITが担当することが多くなりました。この経緯から見ても、日本のIT部門にAV機器の専門家がいないのは仕方ないといえるかもしれません。

――過去にせっかく導入した高価なテレビ会議システムは、WEB会議プラットフォームと接続して利用できないのですか。

大友:パンデミック以前に導入されたテレビ会議システムは連動しない場合が多いと思います。会議室のテレビ会議システムは動かさず、結局PCの内蔵マイクをそのまま使ってWEB会議を行なっている企業も少なくないのではと思います。高品質なマイクはあるのにPCと連動して使えないことで、音声の問題が起きてしまっているケースも多くあるでしょう。

会議室の音声問題を解消することが企業の成長につながっていく

――オンライン会議における課題の多くを占める音声の問題が解決できれば、ハイブリッドワークで生産性を向上でき、結果として業績等にも好影響が期待できるといえそうですね。

大友:加えて、ハイブリッドワークを推進することで従業員の多様な働き方が可能になります。たとえばお子さんの面倒を見るために出社を遅らせて、その間はリモートで業務を行うとか、夕方は早く上がって残りは自宅でリモートワークをするといった働き方もできるでしょう。

それにより従業員満足度の向上、およびエンゲージメント向上による離職防止なども期待できます。オンライン会議のストレスをなくし業務生産性を担保できるのであれば、ハイブリッドワークがもたらすこれらのメリットは日本企業の皆さまにとっても魅力的に映るのではないでしょうか。

また、通勤時間がなくなるので、その時間を活用して軽く運動することも可能でしょうし、単純に満員電車を避けることができますから、健康にも良い影響があります。そういう意味では音声への投資が健康経営にもつながっていくかもしれません。

――会議用音響設備導入への投資が、そうした様々な好影響につながることを日本企業にはもっと知っていただきたいですね。最後にシュア・ジャパンとして今後の展望について教えてください。

大友:会議室への音響設備導入について、何から始めればいいかわからないという方も少なくないでしょう。その場合は、ぜひシュア・ジャパンにご相談いただければと思います。お客様へのご提案だけでなく、日々導入現場で音響調整の実施や、設計、シミュレーションも数多くこなす業界経験豊富なエキスパートが皆様と一緒に会議室で起きている問題を分析し、必要な機器の選定、システムの構築やSIerさんのご紹介までお手伝いいたします。

また、特定の国や地域でしか販売していない製品を導入すると、グローバル企業の場合は支社ごとにシステムが異なってしまいIT関連部署の方からするとサポートしづらいという問題が発生するかもしれません。その点、シュアは次年度で100年の歴史と伝統を持ち、グローバルに事業を展開しているため、世界中どこでも同じように製品を調達し、地域を問わず一貫してサポートすることが可能です。

豊富な製品ラインナップを取り揃えており、皆様のご要望に叶うソリューションを必ず見つけられると自信を持っております。まずはお気軽にご相談いただければと思います。

***

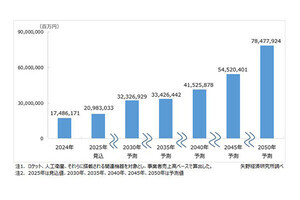

アンケート調査の結果とIDCの調査結果をもとに、日本企業における会議室の音響設備の課題について探ってきた。大友氏が話したように、海外では会議音響設備への投資が進んでおり、それがオンライン会議のストレス低減とハイブリッドワークによる生産性向上につながっているといえる。

今後、日本企業がさらなる成長を目指すのであれば、ハイブリッドワークの推進は避けては通れないだろう。そして、そのためにはハイブリッドワークにおける課題であるオンライン会議の音声の問題を解消することが重要となり、この分野への設備投資は待ったなしの状況と言える。シュア・ジャパンが提供するソリューションの数々が、今後の日本企業の成長の一端を担うことになりそうだ。

シュア・ジャパンの持つ会議用オーディオソリューション

シーリングアレイマイクロホン「MXA901」

Shureの最もコンパクトなシーリングアレイマイクロホンMXA901。あらゆるインテリアデザインにマッチするスタイリッシュな直径34cmのラウンド形状で卓越したAV会議用音声を提供。シングルゾーン・オートマチックカバレッジ™テクノロジーにより、煩わしい設定を行うことなく発言者の声を確実に捉える。 部屋のサイズに合わせて1部屋に複数台設置することもできるほか、IntelliMix® DSPと呼ばれる音声信号処理が内蔵されており、エコーやノイズのないクリアな音声を単体で可能にする。

>>>詳しくはこちら

シーリングアレイスピーカーホン「MXA902」

中小規模会議室向けシーリングアレイスピーカーホン。高度なアレイマイクロホンと広拡散スピーカーを内蔵し、自然なスピーチ音声の収音と出力の両方を可能にするため、小会議室に設置すれば別途スピーカーは不要になる。6m×6mの範囲の音声を収音し、上記同様IntelliMix® DSPも本体に内蔵している。

>>>詳しくはこちら

アンケート実施概要

調査期間:2023年12月7~14日

調査方法:インターネット調査

調査目的:オンライン会議における音声・音質のアンケート(PR)

有効回答:TECH+会員読者(IT関連技術職)200名

[PR]提供:シュア・ジャパン