DXは目的ではなく手段——そう言い切るのは、KDDI コーポレート統括本部 経営管理本部 DX推進部 部長 兼 コーポレートシェアード推進室 副室長 和久貴志氏だ。同社では、経営の意思決定に資する有用なデータの収集・分析に向けたDXと、その前工程である会計伝票の審査業務の精緻化・効率化に向けたDXにより、会計業務の高付加価値化を目指しているという。

5月27日に開催されたビジネスフォーラム事務局 × TECH+フォーラム「DX Day 2021 May デジタルで経営を変革する」で和久氏は、日本オラクル 南秀行氏を聞き手として、KDDIが取り組む会計業務のDXやシェアードサービス推進の事例を紹介した。

「外を見て内を知る」からスタートした、KDDIの経営管理DX

現在、KDDIの会計領域におけるDXを担うのは、経営管理本部内に設置されたDX推進部だ。2019年に発足し、現在では業務改革やデジタル化といったDX関連業務のほか、KDDI本体の会計伝票の審査や子会社経理業務受託も担当する。

経営管理本部がDXに取り組みはじめたきっかけは、2014年に遡る。同社の経営理念「KDDIフィロソフィ」の行動の原則である「外を見て内を知る」の精神で、他社の経理部の方々に話を聞いたときのことだったという。 「計画から稟議起票、発注、検収、支払、予実管理まですべてのフローを1つのシステム上で管理していたうえに、業務を集約するシェアードサービスセンター体制も実現している会社や、BPOによる高付加価値業務へのシフトが進んでいる会社などさまざま。しかし、当時KDDIは自分たちのやり方を踏襲するスクラッチのシステムを運用している状態で、このままでは経営の高度化に乗り遅れ、激しい競争環境で勝ち残れないのでは、という強い危機感を感じた」(和久氏)

変革を決意したKDDIは、2014年9月より業務改革の歩みをスタート。2015年12月に「プロジェクト:To-Be」として業務改革のプロジェクトチームを正式に立ち上げ、業務ルール・プロセスの見直し、システムの要求定義、ベンダー選定、システム開発を進めてきた。

しかしながら、業務改革の道のりは平坦ではなかった。和久氏は「仕事の目的・理由が明確でないという従業員のマインドセットの問題、責任の所在が曖昧という業務面の問題、変化のスピードに追いついていけないというシステム面でのハードルがあった」と振り返る。

そこでKDDIは、自社開発のスクラッチシステムを見直し、OracleのERPソリューションの採用を決定。業務をERPパッケージに合わせる方針へと舵を切った。また、経営サポート、業務品質の向上・効率化、システム運用効率向上・保守費削減という3つの観点から具体的な効果目標を定めた。

和久氏によると、プロジェクト:To-Beの中間振り返りでは、「やっても無駄」、「どうせ諦めることになる」などといったネガティブな声も多かったというが、システムリリース後には、「やってみます」、「部門に確認してみます」といった前向きな言葉が聞こえてくるようになったという。

こうした業務改革により捻出された時間の活用方法の1つが、DX推進部の設立だったというわけだ。2019年4月の設立時には「会計の高付加価値業務を具体的に定義・実現する」、「会計業務のプロセスをすべて可視化することで80%をIT化、その道筋をつける」、「シェアードセンターの垂直立ち上げにより、子会社のガバナンス強化と連結決算業務を効率化する」、「経営管理本部と子会社の経営管理人材育成」を3年間の中期計画目標に掲げ、現在もDXに取り組んでいる。

会計業務におけるDX事例

ここからは、会計業務のDXの成果について具体的にみていきたい。

和久氏はまず、期末決算関連業務のDX事例を紹介した。従来は、期末が近づくとその日時点での決算の着地見込みを毎日メールで幹部に報告していたが、ERPとBIツールを活用することで、毎日定時に自動で情報が更新されるだけでなく、次の一手となる施策のシミュレーションも含めて幹部用のダッシュボードに表示できるようになったという。和久氏は「ERPの情報系とBIツールの自動連携により迅速にデータを集計し、幹部の早期判断を支援できるようになった」と評価する。

また、DX推進部では、22社の子会社に対する経理シェアードサービスも実施しているが、ここでもERPの導入とBIツールの連携によって決算の早期化を実現している。特にシェアードサービス内の受託業務における工数管理や作業の進捗状況が可視化されたことで、作業が遅れている担当者のサポートやノウハウの横展開などといった対策が打てるようになったことは大きい。

会計伝票の審査業務も経営管理本部における重要な業務の1つだ。DXにより、同業務の品質向上・効率化も進んでいる。

たとえば、支払内容のガバナンスチェックにおいては、ERP導入によりマスタ類が強化されたことで、仕入先・取引先マスタに対して国税庁のデータベース上にある登記情報や過去の履歴情報をマッチングさせることで、支払停止対象となる高リスクのレコードを月次で抽出できるようになった。

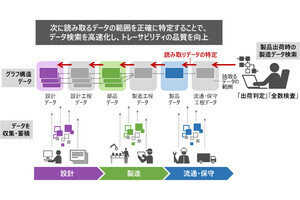

会計仕訳の審査については、従来、仕訳データをデータベースから分類別に抽出し、必要なものに関しては目視でチェックしていたが、データ量も多く非効率という課題があった。これに対し、チェック項目をマスタ化し、ワーニングやエラーメッセージマスタを構築したことで、単純な案件についてはデジタル論理チェックが可能となり、人による目視のチェックの削減、精度向上、スピードアップを実現している。

今後は、AI-OCRを用いて社外支払伝票の自動作成に取り組んでいきたいとする和久氏。「まずは入力支援機能からはじめて、データが溜まってきたら対象を拡大し、ゆくゆくは計画情報や稟議情報を事前に連携させることで、伝票作成・審査業務プロセスの80%自動化を目指したい」と、段階的に進めていく考えだ。このほか、問い合わせ対応業務にはチャットボットを活用しており、プロセスマイニングツールによる業務可視化にもチャレンジしているという。

グループ経営管理体制の強化に向けた「新シェアードサービス構想」

KDDIでは、グループ経営管理体制の強化に向けた取り組みも進行中だ。具体的には、シェアードサービスセンターをセンターオブエクセレンスと位置付け、単なる会計作業の受託に留まらず、分散している子会社の会計業務の統一化を図り、ルール形成とガバナンス機能を持つ統括拠点として、経営に役立つ情報を提供できる戦略的な会計処理を担う組織への変革を目指している。さらには、シェアードサービスセンターを新会社として独立させる動きも進んでいるという。

そして和久氏は、コーポレート全体の機能変革を目指す「新シェアードサービス構想」についても紹介した。KDDIおよびKDDIのグループ会社の成長支援をミッションに、デジタルをフル活用した新しいオペレーションモデルの構築、また、KDDI版ジョブ型雇用制度への対応にも取り組んでいく予定だ。

「会計を中心にコーポレート機能を革新していきたい」と意気込む和久氏。KDDIの業務変革への挑戦はこれからも続いていく。

[PR]提供:日本オラクル