近年、リアルタイム性の追求やクラウド依存からの脱却といった要求に応える形で、「エッジAI」が注目を集めている。AIの処理を端末やネットワーク機器で実行するエッジAIには、通信遅延の低減、プライバシー保護、省電力化といった多くの利点があり、さまざまな産業への導入が期待されている。

Wevolverが公開した「The 2025 Edge AI Technology Report」では、エッジAIはすでに新しい技術ではなく、技術の基盤層へと進化しており、2025年は「エッジAIの年」になると伝えている。このレポートは、エッジAIの採用や役割、技術的な実現要因、導入の課題、そして将来のトレンドについて包括的に考察している。

エッジAIの導入を推進する業界トレンド

レポートによると、エッジAIは次のような産業トレンドによって導入が加速しているという。

- 自動運転システムのリアルタイム意思決定

- サプライチェーンの回復力

- 製造業と第四次産業革命

- スマート農業

- ヘルスケアの変革

自動運転では、LiDAR、レーダー、カメラ、超音波センサーなどで収集したデータをリアルタイムで処理し、歩行者の動きや路面状況、車両のなどを即座に分析しなければならない。それにはエッジAIによる高速処理が不可欠である。

サプライチェーンは、パンデミックや地政学的な変動の影響を受けやすい。そこで、配送ルートの最適化や、損失の最小化、混乱への対応をリアルタイムで行う仕組みの構築に、IoTデバイスと組み合わせたエッジAIが注目されているという。

製造業においては、予測メンテナンスや、協調ロボット、自動品質管理などがエッジAIによって実現しており、第四次産業革命(Industry 4.0)の推進に貢献している。同様に、IoTや自動制御装置によって実現するスマート農業でもエッジAIが活用されるようになってきた。

エッジAIは、医療分野にも変革をもたらす可能性を持つ。具体的には、ウェアラブルデバイスや画像診断装置、環境センサーなどのデータをローカル処理することで、遠隔患者モニタリング、AIによる早期症状診断、予測型のヘルスケアと予防医療などが可能になる。

エッジAIシステムの展開を支える技術的な要因

エッジAIシステムの展開には、多様な技術的アプローチが求められる。その中心となるのが、クラウドとエッジのハイブリッド構成だ。リアルタイム性が求められる処理はエッジ側で行い、高度な学習や大規模なデータ分析はクラウド側で担当することで、リソースの最適化とモデルの継続的な改善が可能になる。このような相乗効果は、特に産業用途やスマートシティなどで力を発揮する。

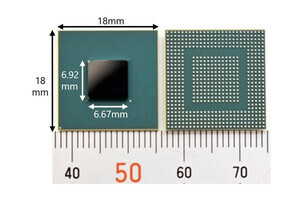

加えて、エッジAIの進化は専用ハードウェアの発展に強く支えられている。AI推論を効率化する特殊なアーキテクチャのプロセッサや、超低電力プラットフォームは、高効率な推論やバッテリー駆動機器へのAIの搭載を後押しする。また、組み込みAIやセキュリティ分野において高性能な推論処理を支える独自のアーキテクチャもある。

エッジ側での処理には、AIモデルやアルゴリズムの軽量化も欠かせない。量子化やプルーニングなど、精度を保ちつつモデルのサイズを削減する手法が注目されているほか、コンテナ技術やDevEdgeOpsの導入によるアプリケーションの展開や管理の効率化も重要となる。大規模言語モデル(LLM)のエッジへの展開も進んでいる。こうした工夫により、限られたリソースでもリアルタイム推論が可能となる。

エッジAIの導入に立ちはだかる課題

これらの技術的進展にもかかわらず、エッジAIの広範な導入には依然として多くの課題が立ちはだかっていると、Wevolverのレポートは指摘している。まず、最も根本的な問題はハードウェアの制約だ。エッジAIは限られた電力や物理的スペースで動作する必要があり、とくにバッテリー駆動機器やIoT端末では、処理能力や発熱、サイズの面で従来型のプロセッサが適合しないケースが少なくない。こうした条件を満たすハードウェアの選定と設計は導入の大きなハードルである。

アルゴリズムの最適化やデータセットの確保も深刻な課題だ。限られたメモリや計算リソースの中でいかに高精度な推論を可能にするかは、エッジAI開発の鍵となる。しかし、そのためにアプリケーションごとに軽量かつ効率的なアルゴリズムを一から設計するのは、技術とコストの負担が大きい。

また、AIモデルを高精度にトレーニングするには大量かつ多様な高品質データが不可欠となる。しかし、エッジAIがターゲットとする製造業や農業、医療といった領域では、現場固有の特殊なデータを必要とすることが多く、そうしたデータの収集と整備には多大な労力とコストがかかる。

セキュリティとスケーラビリティも大きな課題となっている。エッジAIは中央サーバーに依存せずに多数の端末で処理を行う分散型構造であるため、デバイスごとに適切なセキュリティ対策が求められる。それと同時に、膨大な数のエッジノードを効率的に管理・運用し、アップデートや障害対応を行うためには、クラウド型のAIとは異なる新たなインフラとロジスティクスが不可欠となる。

これらの課題を乗り越える道筋こそが、エッジAIの社会実装を左右する鍵となるだろう。

それでもエッジAIの未来は明るい

これらの課題に対応しながらも、エッジAIの未来は明るいと予測されている。レポートでは、2030年までには、AIは中央集約型のデータセンターにとどまらず、あらゆるデバイスやセンサー、自律型システム上でリアルタイムに稼働し、分散インテリジェンスの中核を担うと見込んでいる。この変化の原動力になるとされているのが次の5つのトレンドだ。

フェデレーテッドラーニング(連合学習)

データを集約せずに、分散された状態で機械学習モデルを学習させる技術。プライバシー保護の枠を超え、分散型インテリジェンスの要となっている

エッジ量子コンピューティングと量子ニューラルネットワーク

これまでは困難だった高速かつ複雑な問題解決を可能にし、エッジ側での計算能力の飛躍的な向上が期待されている

ヒューマノイドロボット向けのエッジAI

ヒューマノイドロボットがその場で情報を処理することで、クラウドに依存せずにリアルタイムの意思決定、より自然な対話、高い自律性が実現できる

AI駆動型AR/VR

エッジAIがリアルタイムの応答性とエネルギー効率の向上を両立させる鍵になるとされている

ニューロモルフィックコンピューティング

人間の脳の働きを模倣するコンピューティング手法。メモリと処理ユニットを統合することで、エネルギー効率と処理能力を飛躍的に向上させ、低消費電力でのリアルタイム学習を可能にする

上記に加えて、LLMにおける新たなアプローチとして、Transformerよりも効率的なステートスペースモデル(SSM)も登場しており、より小型で消費電力が小さいデバイスで最先端の精度と性能を持つAIを実現する道を開いているという。これらの技術の進展とともに、業界全体が連携してセキュリティやスケーラビリティ、持続可能性への取り組みを進めることで、信頼性の高いエッジAI社会が実現できるとのことだ。