運営に外部の目も 地元同意は不透明のまま…

柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働を目指す東京電力ホールディングス(HD)が、同原発の信頼性向上のため、社外の委員が過半数を占める運営会議を設置する。外部の目による原発運営の監督が目的で、透明性を高めながら改善に取り組むことで、地元の理解を醸成する狙いだ。

新たな会議の名称は、「柏崎刈羽原子力発電所運営会議」。委員は10人で、うち6人が外部委員。東北電力や中部電力の原発経営経験者や弁護士、海外有識者、地域団体の代表らが参加する。東電HDの取締役会に直接提言する権限を持つ。

一方、再稼働を巡っては、7号機を先送りし、6号機を優先する方針に切り替えた。7号機は再稼働を目指し核燃料の搬入を終えていたが、テロ対策施設の設置期限が10月に迫る中、同施設の完成予定を2029年8月に延期。期限が来れば施設がないまま原発を運転することはできない。6号機もテロ対策施設は未設置だが、期限が29年9月とまだ先。核燃料搬入が完了しており、安全確認のための検査を終えれば、8月上旬にも技術的な準備が整う。

ただ、再稼働に必要な地元の同意を得られるかは不透明で、事故の懸念や過去の不祥事への不信感は根強い。新潟県は県民の意見を聞く公聴会を8月末まで開催する予定で、花角英世知事の判断は早くても秋以降となる見通しだ。

柏崎刈羽原発は、2011年の福島第1原発事故を受けて停止した。原子力規制委員会が17年、6、7号機が再稼働の前提となる審査に合格したと正式決定したが、テロ対策の不備が相次ぎ、21年に規制委から事実上の運転禁止命令を受け、その後解除された。

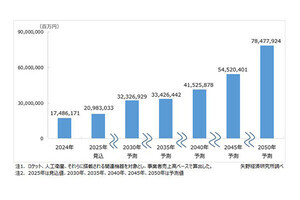

1基稼働すれば年間約1000億円の収支改善効果が期待され、経営の最優先課題とされてきた。小早川智明社長は運営会議設置で「地域から外部の血を入れて運営を進めてほしいという話があった」とし、「運営の状態を評価してもらう」と説明。再稼働に向けて周辺の防災対策も拡充し、費用を負担し除排雪体制強化や避難所の空調整備などを進める考えだ。