垣根を超えた「つなぐ」思想

─ 日本の造船業界はかつて世界に冠たる産業でしたが、今は韓国や中国メーカーが大きくリードしています。そんな中で日本郵船は海運会社や造船会社などとオールジャパンの取り組みを始めましたね。まずはその背景から聞かせてください。

長澤 これだけグローバル化が進んだ一方で、足元では分断・分裂の様相を呈しています。そんな中で企業1社の力だけでは生き残れない世界になりました。だからこそ、個社の垣根を超えた「つなぐ」という発想が大事になると思うのです。

そこで昨秋、初めて造船業界と海運業界が手を組み、7社連合を結成しました。日本郵船、商船三井、川崎汽船の海運大手3社と今治造船、ジャパンマリンユナイテッド、日本シップヤード、三菱造船の計7社で、政府からも協力を得る形になっています。7社連合は液化CO2(LCO2)輸送船の共同開発を行い、船の標準仕様や標準船型、建造サプライチェーンの確立などで協働していくことになります。

日本の造船業は1956年以降、ほぼ半世紀にわたって新造船の建造量シェアで世界1位を誇り、80年代までは50%以上のシェアを維持していました。舶用機器メーカーもそうです。ところが今はそのポジションを中国に奪われているのです。だからこそ、もう一度、日本の海事クラスターを復活させることが必要になっているわけです。

─ 韓国とも大きな差が生まれていますからね。

長澤 ええ。それだけではありません。私が申し上げたような懸念を実はトランプさんが気づいたのです。造船を他国に頼ったままでは経済安全保障上、米国にとっても良くないと。中国で造られた船ばかりが世の中を走ったら、情報を全部中国に取られてしまいかねません。

そこでトランプさんは韓国の造船所に古い米国の造船所を買収させました。そしてその造船所に、まずは艦艇を造るように指示したのです。国際競争力のある米国でさえ、海事クラスターが重要だと認識し、動き出したのです。それなのに日本はこのまま何もしないでいいのかと。

─ その危機感ですね。空母も含めてですか。

長澤 空母まで念頭に置いているかは分かりません。しかし、まずは建造が易しい艦艇に照準を合わせているようです。そんなときに日本は何をやっているのかと。まずは我々にできることをやろうということで動き出したのが7社連合です。

海運3社は普段は各社で鎬を削っているわけですが、海事クラスターの復活に向けてオールジャパンでいきましょうと。そこに造船所も加わった。とりあえずのターゲットはLCO2です。これはCO2を回収して液化し、それをどこかに運んで埋めるCO2回収・貯留技術で、その液化したCO2を運ぶ船を一緒に造ろうというのが7社連合の役割になります。

そしてこのLCO2をベースに、次世代燃料船の開発にもつなげていきたいと思っています。我々としては、他の造船所に加わっていただくことを望んでいますので、この「海事クラスター連合」の仲間を増やしていきたいと考えています。

これまでは海運各社が自分たちの仕様で船を造っていたわけですが、今後の需要拡大が見込まれるLCO2船については、その標準仕様や標準船型、建造サプライチェーンの確立について共同で検討を行っていく形となっています。仕様を統一してどの造船所でも造りやすい船にしていこうと。国土交通省も次世代燃料船で世界一を目指そうと言っていますからね。

海外に依存することのリスク

─ 他の船種でも同じような取り組みはできますか。

長澤 この動きを次世代燃料船にだけで留めてしまっていては仕方がありません。我々の生活品はコンテナ船や自動車船といった一般商船で運んでくるわけですから、一般商船でも同じようなことができないかと働きかけをしているところです。一般商船の日本のシェアは12~13%ほど。個人的には2割を目指していきたいと考えています。

もちろん、この話は業界としてのコンセンサスをとっているものではありません。ただ、そういった目標を目指して強くしていかなければなりません。そのためには「つなぐ」という発想が必要になってきます。1社単独でできるものではありませんからね。海運業界にも造船業にも、どこかに必ず無駄があります。それを極力排除して競争力を付け、韓国や中国の造船所に対抗していきたいと。

─ 国際情勢が混沌とする中では重要な取り組みですね。

長澤 ええ。私たちの次の次の世代で必要な物が運べない、なぜ運べないのかと考えたときに、船を造ることができないという状態にはしたくはありませんからね。仮に造船を中国に依存してしまえば、中国との関係がおかしくなったときに中国が船を造ってくれないという事態にもなりかねません。実際にロシアと起こりましたからね。

当社はロシアの国営会社、PAO Sovcomflot(パオ・ソフコンフロート)と数隻のLNG船を共有していました。石油と天然ガスの大型開発プロジェクト「サハリン2」でも一緒にビジネスをした仲で、リーズナブルな会社でした。

ところがそういった会社であるにもかかわらず、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて米国やEUの制裁が始まると、徐々に船の身動きが取れなくなり、最終的にはジョイントベンチャーを改組し、共同で所有していた船舶の一部を相手に売り払い、一部を日本郵船が買い取ることになりました。

─ 自立が求められます。

長澤 自分たちの足でしっかり立てる環境ですね。この国を守っていく分だけの海運力や造船力、舶用機器メーカーの力をしっかり残しておかないといけません。そのためには、今までのように各業界が勝手なことをするのではなく、同じ目標を前面に押し出して、その中で協力していくことが必要です。

戦略的子会社の活用

─ その場合、自らが技術を持っていなければならないと思うのですが、日本郵船の強みはどこにありますか。

長澤 もちろん、それぞれの会社に自社の強みとなる知恵があります。その中で当社の強みと挙げられるもの1つが戦略的子会社で「MTI」というラボを持っていることです。この会社はDX(デジタルトランスフォーメーション)などを通じて更なる安全運航やGHG(温室効果ガス)排出量の削減、新しい燃料への対応などを推進するための肝になっている会社です。

同社には造船所や大学からも様々な人材と一緒に共同研究を行っています。また、東京大学とも一緒に海事産業におけるシミュレーション共通基盤の構築を目的としたプロジェクト「海事デジタルエンジニアリング社会連携講座(Maritime and Ocean Digital Engineering、通称「MODE」)」を展開しています。船舶の設計のシミュレーションなどを手掛けているのですが、この領域は各社がバラバラにやっている領域です。

─ そういった共通する領域では手を結んでいこうと?

長澤 ええ。何とか各社が蓄積してきた知恵を集約できるような仕組みが必要ではないだろうかと。こういった「つなぐ」仕組みはまだありませんので、結構大変な手間暇がかかるかもしれませんが、何とか形にしていきたいと思っています。

─ 長澤さんは今年の6月から日本の海運に携わる会社を会員とする事業者団体「日本船主協会」の会長に就任すると聞いています。このつなぐという役割は自らが担うのですか。

長澤 はい。まずは私自身がやるしかないと思っています。おっしゃる通り、私は今年の6月から日本船主協会の会長に就く予定なのですが、同時に日本の鋼製船舶造船業を会員とする業界団体「日本造船工業会」の会長には今治造船の檜垣幸人社長が会長に就きますので、檜垣次期会長とも連携していきたいと考えています。

やはり、今のままでは将来の我が国に必要な物資を運ぶことができるだろうかと。例えば、食料やエネルギーといった海外の物資を日本に運んでくるためには運ぶ船や運ぶ人が必要になります。そういうものがなければ、日本は沈没する他に道がなくなってしまいます。

─ 造船と同時に、この運ぶ人たちの確保も重要ですね。人手不足と言われる中で船員の確保はどういう状況ですか。

長澤 船員の確保についても我々が頑張るしかありません。今は外航海運における日本人船員が国内に約2300人しかいません。1974年のピーク時には約5.7万人いました。当時は造船がピークの時期でもありました。その頃の日本は日本の造船所に造船を全部発注し、竣工した船に日本人を乗せて世界の海に渡っていました。

しかし今では外国人規制のある内航海運に日本人船員が3万人いますが、そのほとんどが高齢化しています。給料は低いわけではないのですが、大海に出たら家族と過ごせる時間が少なくなるといった点が今の若い人には受け入れられていないようです。その点、我々が日本の縁の下の力持ちとして国を支えているのだというアピールをもっと発信していかなければならないと思っています。

「マルコペイ」で生活を便利に

─ やはり今の外航海運の担い手はフィリピン人ですか。

長澤 そうですね。共通言語は英語ですが、日本語も勉強しています。当社はフィリピンに商船大学を持っており、その卒業生は基本的には当社の船で働いています。既に船長になっている人もいます。また中には本社で船舶管理の仕事をしたり、大学の先生になったりする人もいます。

─ そういった人たちは家族と一緒に日本にいるのですか。

長澤 はい。必要であれば家族も日本に来ています。当然、日本人でもフィリピンに赴任する社員が自分の家族をフィリピンに連れていきたいというケースがありますからね。同じように処遇をしてやらないと、それは不平等になります。

また、当社は船員が船上で働く環境の改善にも力を入れています。当社の若い社員が発想し、開発してくれたのが電子通貨プラットフォームの「マルコペイ」です。主にフィリピンの船員を対象とし、スマートフォンのアプリを通じて電子通貨による給与支払いや送金などができるようになりました。

これまで船に乗って働く船員の給料は現金の手渡しか、銀行口座への送金でしたが、マルコペイを使えば、船に乗っている期間中の家族への送金はもちろん、生命・損害保険の加入や住宅・自動車のローンの支払いなどができるようになります。

目標は35万人ですが、今では3万人ほどの加入者数になりました。日本籍船では船員は期間雇用となっており、船から降りると無職になってしまうのです。そうすると、住宅のローンも借りることができません。しかしマルコペイではこういった問題をクリアすることができます。

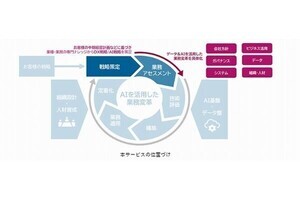

電子通貨プラットフォームの「マルコペイ」(イメージ図)。船員給与のデジタル支払いを可能にした