Integral Ad Science Japanは1月20日、年次レポート「The 2025 Industry Pulse Report 日本版」2025年版に関する説明会を開催した。

同社はデジタル広告業界の方向性を示唆するトレンドとテクノロジーを堀り下げる「Industry Pulse 調査」を毎年実施、注力すべきメディア、課題や機会についての分析と洞察を提供している。

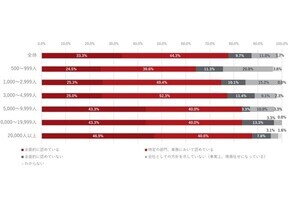

今年は、国内の広告主・ブランド、広告代理店、媒体・パブリッシャーに在籍するプロフェッショナル216名を対象に調査を実施した。

説明会では、カスタマーサクセス ディレクターの竹井伸仁氏が、同レポートのポイント3点について説明した。

2025年の最優先メディアはデジタル動画

今回の調査で、最優先するメディアとしてデジタル動画を回答した人が最も多く、これにソーシャルメディア、検索と続いた。

サイバーエージェントの調査では日本のデジタル動画広告市場は前年比14%増で成長しており、2025年の市場規模は8212億円と予測されているなど、ディスプレイ広告に迫る規模となっている。

デジタル動画というとYouTubeが真っ先に浮かぶが、その他の動画広告への出国も拡大している。日経広告研究所の調査では、大手広告主の動画広告利用率がYouTubeの78.6%に、Instagramが59.4%、Xが50.9%で続いている。

しかし、竹井氏は動画メディアについて、魅力的である一方、動画広告の在庫量の増加に伴い、アドフラウド(72%)やブランドリスク(72%)に対する懸念が増加していると指摘した。

また、デジタル動画のキャンペーンのパフォーマンスの評価においては、71%がアテンション計測を重視していることも明らかになった。アテンション計測とは、ユーザーが広告にどれだけ興味を持ったか、引き付けられたかを計測するもの。同社のソリューションでは、アテンションスコアの高いインプレッションはコンバージョン率が高いことが実証されているという。

生成AIがもたらす新たな脅威、対策の必要性

ここ数年、生成AIは利用が急速に進んでいるが、メリットとデメリットを兼ね備えていることは知られつつある。デジタル広告という観点から見た場合、メリットとしては、「広告運用・出稿の自動化」「ターゲティング精度の向上」「効果の予測モデル」がある。一方、デメリットとしては「MFAの生成が容易に行える」「誤報・偽報が氾濫する」「正しい情報の判断が難しくなる」といったことがある。

今回の調査では、58%が「生成AIによりMFAサイトの作成が容易になり、これらのサイトにおける広告の計測と回避する必要性」を認識していることがわかった。

Sumsubが実施した調査では、日本におけるディープフェイクコンテンツは2024年に前年比243%と急増しており、積極的な対策の必要性が急務と見られる。こうした課題に対処するため、71%が「ディープフェイクに隣接した広告表示を防ぐには、第三者による検証が重要になる」と回答している。

広告主の戦略はブランドセーフティからブランドスータビリティヘ

2025年に優先するメディアの品質に関する取り組みを聞いたところ、「ブランドスータビリティ(適合性)」(55%)が最も多い結果となった。

「ブランドスータビリティ」とは、ブランド独自の価値観やメッセージ、ターゲットオーディエンスの好みを考慮し、広告を安全なだけでなく、文脈的にも適切なコンテンツ環境に広告が表示されるようにする精緻な戦略を指す。

竹井氏は、「従来のブランドセーフティに加えて、ブランドスータビリティが必要になりつつある」と述べた。ブランドセーフティとは、広告が有害または不適切な環境に表示されないようにする、リスクに重点を置いた戦略。

価値のあるコンテンツを過剰にブロックしてしまうことで、潜在的な顧客とのエンゲージメントの機会を失うなど、機会損失が起きる可能性もあるという。 ちなみに、優先するメディア品質の取り組みは、2023年が「コンテキストターゲティング」、2024年が「責任あるメディアへの投資」と、毎年変わっている。こうした変遷から、竹井氏は「広告のプロフェッショナルがリスク回避から、プランドに沿った配信制限、ターゲティングを重視するようになっていることの表れ」と指摘していた。