「若年層のテレビ離れ」という言葉を聞くようになって久しい。

総務省が2019年に発表した「情報通信白書」によると、10代と20代のテレビ視聴時間は2000年と比べて2015年は右肩下がりに推移。10代・20代における「テレビ視聴時間」は、すでに「ネット利用時間」と逆転しており、顕著に下降傾向にあることが指摘されている。

一方で、「自分のタイミングで視聴しやすい」といった理由からコロナ禍にユーザー数が急増したVOD(ビデオオンデマンド)サービスは現在も好調。

さらにTVerに代表されるようなOTTサービス(既存のテレビや通信インフラを超えて、インターネット経由での動画配信や音楽配信、SNSなどマルチメディアを提供するサービス)を活用してドラマやバラエティー番組の見逃がし配信を視聴している若年層は多い。

今回は、このように業界の常識が日々進化しているテレビ業界において、とりわけ先進的な取り組みの開始を発表した琉球朝日放送とNECの事例を紹介する。

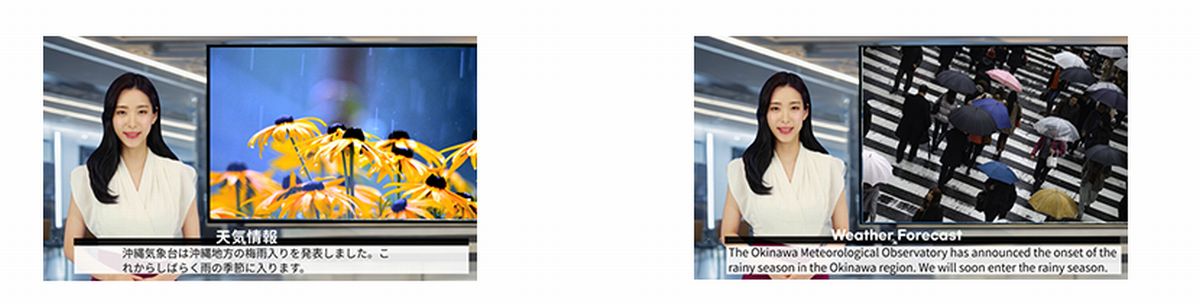

両社は今年10月、番組制作に関わる働き方改革や多言語コンテンツ拡充の実現に向け、「AIアナウンサー」を活用した番組制作の取り組みを2025年1月頃から開始することを発表した。

本稿では、琉球朝日放送 常務取締役の池原あかね氏、技術局 技術部 副部長の中田英介氏、NEC メディア統括部 山中雅弘氏に「AIアナウンサー」の取り組みの全貌を聴いた。

「AIアナウンサー」って、なに?

現在、琉球朝日放送には男性3人・女性3人(うち1人は派遣)のアナウンサーが在籍している。池原氏は「局の規模からしてアナウンサーの在籍人数が少ないわけではない」としつつも、近年の働き方改革が推進されている昨今の現状では、深夜や早朝の放送が行えないという問題がある、と語った。

「以前は夜のニュース番組を放送していたのですが、夕方ニュース時間の拡大によりアナウンサーやスタッフが現状の人数でのシフト繰りが厳しくなり放送を取りやめなくてはいけなくなってしまいました」(池原氏)

そこで琉球朝日放送は、同社の放送設備を熟知しているNECとともに、「アナウンサーの働き方を守りつつ収益を上げる」という課題を解決するべく、「AIアナウンサー」の取り組みを開始することを発表した。

池原氏は「(取りやめなくてはいけなくなってしまったような)深夜や早朝といった時間帯の放送にAIアナウンサーを活用することで、地上波のコンテンツを増やしていきたい」と考えているという。

この取り組みは、NECが放送原稿を基にアナウンス映像などを自動的に制作するシステムを構築し、琉球朝日放送が同システムを活用して、地上波での放送およびインターネットでの配信を実施するという仕組みになっている。

今回のAIアナウンサーには、「NEC Innovation Challenge」の2022年度NEC賞受賞企業であるDeepBrain AI社のAIアバターソリューションが利用されている。

「DeepBrain AI社のAIアバターソリューションは、採用の実績が多く、海外でも採用されているツールです。大きな特徴としては、AIの『リップシンク』が挙げられ、口の動きが他のツールに比べても優れていると感じています」(山中氏)

多言語対応で外国人にも災害情報を正確に伝える

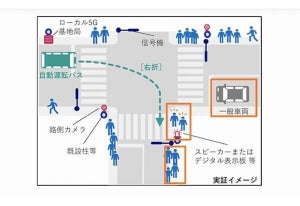

AIアナウンサーの活躍が期待されているのは「アナウンサーの働き方支援」だけにとどまらない。「定住外国人や訪日外国人に向けた、多言語でのニュースや災害情報、観光情報などの発信」にも期待が寄せられている。

今回利用するAIアナウンサーは、80カ国以上の言語に対応し、入力されたテキストに対して自然な形で口元を動かし、原稿を読み上げることが可能。

これにより、制作者は原稿のテキストデータを用意するだけで、アナウンス映像を制作できるようになる。多言語コンテンツを制作する場合も、機械翻訳を活用することで日本語コンテンツとほぼ変わらない作業時間で映像を制作することが可能だという。

「沖縄は観光客の方や多国籍の方々が暮らす地域なので、災害などが起きた際に、その方々に災害情報を発信していくこと。これに放送局としての大きな意義を見出しています」(中田氏)

まずは、英語や中国語でのニュースの放送を考えているそうで、その後は県内の状況を見ながら言語を増やしていきたいとのこと。

中田氏は「今まで日本語でしか出していなかったコンテンツが多言語化されることによって、コンテンツ数が何倍にもなっていくことに期待感を持っている」と語ってくれた。

新しい放送業界の在り方に向けて

今後、琉球朝日放送ではAIアナウンサーの活用により、働き方改革の推進や多言語コンテンツの制作に取り組むとともに、多様なコンテンツの制作によるビジネス機会の拡大を目指していくという。

最後に、琉球朝日放送とNECの両社の目線から、「AIアナウンサー」に対する展望を聞いた。

「人材の確保や働き方改革への向き合い方に関する課題は、全国どこの放送局やメディアも同じだと思っています。したがって、今回の取り組みが成功すれば、業界に与える影響は、小さくないと思います。10月に取り組みの概要をリリースして以降、メディア業界全体からの注目がかなり集まっているので、かならず成功させたいです」(池原氏)

「AIアナウンサーを普及させていくことはもちろん目標の一つですが、今回のチャレンジを放送局や業界の関係者の方々に見ていただくことで、『新しいチャレンジができる場』を作っていきたいと思っています。まだまだ効率化の余地がある『番組制作業務』において、NECのAI技術を活用して貢献していきたいと考えています」(山中氏)