Datadogは6月25日から2日間、米ニューヨークで年次カンファレンス「Datadog DASH 2024」を開催した。オブザーバビリティだけでなくセキュリティ、インシデント対応、分析などの領域で新機能が多数発表され、日本からも多数の顧客とパートナーが参加した。本稿では、Datadog Japan プレジデント&カントリーゼネラルマネージャーとして日本法人を率いる正井拓己氏に話を伺った。

Datadogの注目の新機能は

--年次イベントでさまざまな発表がありました。日本の顧客やパートナーの関心が高いなど、注目の新機能は?

正井氏(以下、敬称略):LLM(大規模言語モデル)を利用するアプリケーションのモニタリングを行う「LLM Observability」がGA(一般提供開始)になったことを発表した。

日本のお客さまの中にはAIの活用が具体的なフェーズに入りつつあるところも多く、AIの利活用でのオブザーバビリティの要件が少しずつ具体化してきている。そのタイミングで、DatadogがAIでもオブザーバビリティを提供することを示すことができた。

われわれはAIに早期から取り組んでおり、われわれ自身もさまざまな製品に実装している。AIは差別化要因になると見ている。

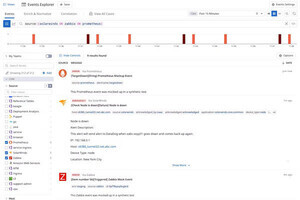

インシデント管理では、インシデント発生時に担当者に通知する「Datadog On-Call」を発表した。システム、アプリケーションで異なる(監視)ツールを使っていたり、部門ごとに異なったりということも多いが、システム、サービス、部門横断的なオブザーバビリティの仕組みを構築することが課題になっている。

統合的なプラットフォームを作り、そこから得たデータを効果的に活用するという点で、何かが発生した時に現場の人に通知をして、解決を図ることが可能になる。

大量のデータを集めても、そこから正確なインサイトを引き出すことができなければデータ活用につながらない。そこから引き出されるインサイトが多すぎると“アラート疲れ”が起きる。

この問題に対し、DatadogはAIを活用してお客さまに適切な情報を提供することに注力して製品を開発・実装している。新たに発表したオンコールのような仕組みにより、エンドツーエンドのオブザーバビリティソリューションに近づいたと言える。

--2月にDatadogのカントリーマネージャーに就任されました。Datadogのどこに可能性を感じたのでしょうか?また、4カ月を振り返っていかがでしょうか?

正井:世界でも日本でもクラウド化のスピードが加速し、クラウドを取り巻くテクノロジーの変化のスピードも速くなっている。

どの企業もオンプレミスがあり、プライベートクラウドがあり、複数のパブリッククラウドを使い分けるマルチクラウドの環境になっており、管理運用するシステム、サービス、アプリケーションが多様化、複雑化している。Datadogは、そのような顧客の課題を解決する理想的なプラットフォームだと思っている。

2019年に日本法人が設立されて5年目になる。エンタープライズでもクラウドを受け入れる動きが本格化しており、Datadogの顧客もエンタープライズのお客さまが急激に増えている。業界・業種に関係なくマルチクラウド環境を本格的に利活用しようという機運があり、Datadogへの関心が高まっている。

就任以来、すでにDatadogを利用しているお客様、パートナー様と対話を続けてきて、Datadogへの評価が想像以上に高いことも実感した。

その理由は、Datadogが、顧客に寄り添った製品開発を続けてきたからだと思う。Datadogは年間売り上げの30%程度を研究開発に投資し、年間400ぐらいの機能をリリースしている。

これは売り上げをお客さまの価値になることに還元したいというトップの姿勢からだ。こうした企業文化も、人気の理由だと分析している。

好調な事業を支える要因は?

--クラウドへの移行に、生成AIのブームはどのような影響を与えているのでしょうか?

正井:クラウド化とAIの利活用を平行して検討し進めていくというお客さまが多いと見ている。クラウドとAIは切っても切れない関係で、既存のシステムやサービスをクラウド化するというこれまでの目標に、AIの活用も加わったというフェーズではないか。

先行している北米市場ではAIは実験のフェーズだったが、少しずつ利活用のフェイズに移っている。日本もそのような形で、ビジネスシーンで活用されるフェーズに入っていくだろう。

--2023年に国内にデータセンターを設置しました。これによる影響はありますか?

正井:国内にデータセンターを開設したことで、金融と製造で大きく導入企業数が伸びた。特に金融のお客様は国内に自社のデータを保持管理したいというニーズが大きく、国内データセンターはそのニーズを満たすことができる。

世界では金融が採用すると一気に広がるというパターンがあるので、日本でもこのパターンが起こることを期待している。

データセンターに合わせて、2023年には東京オフィスが新しくなった。これらは、Datadogの日本市場へのコミットを示すもので、日本のエンタープライズのお客様に対してDatadogを提供する準備が整った。

--世界、日本ともに業績が好調とのことですが、日本市場でクラウド以外の成長要因はありますか?

正井:クラウド化に加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)の影響も大きい。それまでは外部に頼んでいたシステム運用、サービス開発を内製化する動きがあり、そこで運用と開発を連携して短いサイクルで回そうというニーズが出てきている。

Datadogは運用だけではなく開発もカバーしていることもあり、そのようなニーズを持つ企業から選ばれている。

多くの場合、“ランド&エクスパンド”として、スモールスタートして成果を感じて広げていくというやり方を採用する企業が多い。

オブザバビリティから入り、セキュリティやビジネス分析にという形だ。日本法人立ち上げ当初にオブザバビリティでDatadogを使い始め、現在では全社規模のデータプラットフォームとして使っているという企業もある。

オブザーバビリティで日本全体に貢献する

--一方で、クラウドのコスト問題、円安などから、外資のクラウドは割高という声も聞かれるようになりました。

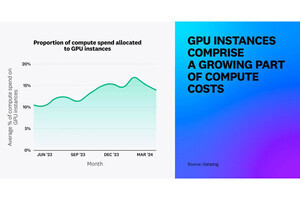

正井:クラウドの利活用が進めば、クラウドへの投資は当然増える。そこで課題を感じるという話を耳にすることはあるが、ビジネスがデジタル化し、そのビジネスが大きくなればクラウドの利用も大きくなることは自然とも言える。

クラウドでできることは広がっており、コスト面のみに着目しているわけではないはずだ。今後は、クラウド投資をどのように最適化していくかが重要になるだろう。

Datadogは、そこにも貢献できるプラットフォームだと自負している。さまざまなツールをDatadogで集約できれば、人も集約でき、デジタル人材のギャップ問題の解決にもつながる。より付加価値の高い、ビジネスに近いITに特化していただくことができる。

--日本市場で名実ともにNo.1のオブザバビリティ統合プラットフォームを目指すと宣言されています。その目標達成に向けて具体的に取り組んでいることを教えてください。

正井:いくつか紹介すると、パートナーの強化、ミッド市場への取り組み、経営層へのアプローチなどを進めている。

パートナーでは既存のクラウドサービスプロバイダ、それにチャネルパートナーを強化している。ミッドマーケット(中堅・中小企業)向けには専門部隊を組成し、経営層向けでは、オブザーバビリティの役割や重要性を理解してもらうようなラウンドテーブルやセミナーを開始した。

これまでDatadogは開発者やエンジニアが中心だったが、オブザーバビリティはビジネスの根幹をなす生命線のようなプラットフォームになる。それを実現するには、ボトムアップだけではなくトップダウンも必要だ。

クラウドシフトとビジネスのデジタル化が進む中で、テクノロジーの進化が加速している。そこにAI活用という課題が出てきている。そうなると、システムは複雑になるが、これをいかに生産性が高い形で運用していくかがさらに重要になる。

Datadogのオブザーバビリティが対応できるのは、単にシステム運用だけではない。アプリケーション開発からビジネスに近い領域まで広げている。

それぞれのエリア別にソリューションがあるが、全体を包含してソリューションプラットフォームを提供できる会社はそれほど多くなく、Datadogはその数少ない会社の1つと言える。

今後、オブザーバビリティの考え方や活用を積極的に進めていき、日本の市場の中での旗振り役のような存在になりたいし、ならなければとも思っている。オブザーバビリティの適用領域を拡大していくという活動を通して、日本全体に貢献したい。