パロアルトネットワークスは6月25日、SASE(セキュアアクセスサービスエッジ(SASE)ソリューションの最新版「Prisma SASE 3.0」に関する説明会を開催した。同ソリューションは、ネットワーク セキュリティ、SD-WAN、自律型デジタルエクスペリエンス管理を単一のクラウドサービスとして提供するもの。

SASEが解決を求められている課題とは

初めに、シニアディレクター SASE事業本部 藤生昌也氏が、SASE市場の最新動向について説明した。同社は2019年に「Prisma SASE 1.0」をリリース、その後、2021年の「Prisma SASE 2.0」を経て、2024年に「Prisma SASE 3.0」をリリースすることとなった。

藤生氏は、SASEが注目を集め始めた当初、企業は「テレワークによる事業継続性」「クラウドファースト」「業務効率」「TCO削減」「デジタル化」といった課題を抱えていたと説明した。

そうした中、誰もがどこでも働けることを実現するため、ゼロトラストモデルを踏襲する製品を導入する企業が増えたという。同社はそうした製品として「Prisma SASE 1.0」をリリースし、拡張してきた。

そして、企業ではコロナ禍においてリモートアクセスVPNの利用が急増し、ネットワークのキャパシティが不足するという問題が生じた。この問題を解決するため、同社は「Prisma Access」をリリースした。藤生氏は、「Prisma Access」について、「利用者の利便性を保ちつつ、管理者のニーズにも応えるリモートアクセスVPN」と説明した。

企業は現在、「ITリテラシー不足」「情報漏洩」「SaaSアプリの低速」「セキュリティ人材不足」という課題に直面しているという。これらの課題を解決するソリューションとして、「Prisma SASE 3.0」がリリースされた。

「Prisma SASE 3.0」の4つの主要機能

「Prisma SASE 3.0」の新機能については、Business Principal, SASE事業本部 和田一寿氏が説明を行った。同氏は主要な新機能として、「Prisma Access Browser」「AIを活用したデータセキュリティ」「アプリアクセラレーション」「Strata Copilot」を挙げた。

以下、和田氏が集中的に説明した「Prisma Access Browser」「AIを活用したデータセキュリティ」の詳細を紹介する。

Prisma Access Browser

「Prisma SASE 3.0」は、SASEに統合されたChromiumベースのブラウザ「Prisma Access Browser」を新たに提供する。ユーザーが同ブラウザにログインして利用することで、同ブラウザを介して情報漏洩対策、セキュリティサービスを展開できる。

和田氏は、独自ブラウザを提供する理由について、「企業ではユーザーがブラウザを利用する時間が増えているので、ブラウザにセキュリティを組み込めばよいのではないかと考えた。SASEのクライアントのライセンスを購入しなくても、関連会社や契約社員などの管理外のデバイスもPrisma Access Browseを導入するだけで、セキュリティを確保できる」と説明した。

具体的には、ブラウザに社名、氏名、時刻の透かしを表示できるので、万が一、情報を持ち出されたとしても誰の犯行かを特定できる。スクリーンショットを撮ると、データ部分がグレーアウトされるので、持ち出しをブロックすることができる。

加えて、Prisma Access Browseでダウンロードしたファイルは暗号化されて拡張子が変わり、同ブラウザでなければ開けない。よって、ファイルが持ち出されたとしても、別な環境では開けない。

「Prisma Access Browser」はPrisma SASEにひもづける必要はないが、Prisma SASEに接続して使うと相乗効果が得られる。Prisma SASEにひもづけない場合、Oktaなどの認証ソリューションと連携することで、「Prisma Access Browser」を経由してSaaSを活用するといった使い方ができる。なお、和田氏によると、古いブラウザでしか動かないその企業固有のアプリはPrisma Access Browserから利用できるかは未知数とのことだ。

AIを活用したデータセキュリティ

昨今、デジタル化とデータ活用が進む中、データが分散し、SaaS、クラウド、ブラウザ、メール、ネットワークを保護することが難しくなっている。そこで、「Prisma SASE 3.0」では、「Prisma SASE 3.0」では、AIを活用してデータの場所を突き止め、リスクや対策を提示する。

具体的には、コンテキストを認識する機械学習(ML)モデルとLLMベースの自然言語理解を組み合わせることにより、MLの行動分析の精度を高め、機密データの保管場所と移動先を監視して保護する。MLモデルはファインチューニングが可能。

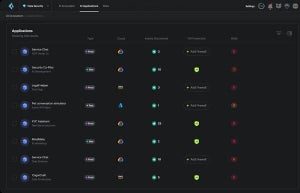

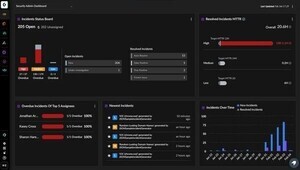

Data Security ダッシュボードにおいて、SaaS、クラウド、ブラウザ、メール、ネットワークにわたる可視性が提供される。ダッシュボードでは、統一されたデータマップでアクション可能なインサイトを提供し、リスクが高い資産を特定する。

また、「Prisma SASE 3.0」では、MLを活用して振る舞い検知を行う。具体的には、ユーザーの振る舞いから動的脅威スコアを提供し、優先順位を付けて、とるべきアクションを示す。

さらに、生成AIに関しては、500以上の対話型、コード生成、画像生成、ライティングの生成AIアシスタントの利用状況を表示し、60以上の生成AI固有アトリビュートのポスチャーリスクをアセスメントして特定する。こうした運用により、「従業員に対し、生成AIを適正に開放できるようになる」と和田氏は語っていた。