オブザーバビリティ(可観測性)統合プラットフォームを提供するDatadog Japanは4月1日、オンラインとオフラインのハイブリッドでメディア向け戦略説明会を開催した。説明会には、2024年2月に同社の社長兼日本担当ゼネラルマネージャーに就任した正井拓己氏が出席した。

企業のクラウド移行とDXの進展で、求められるDatadog

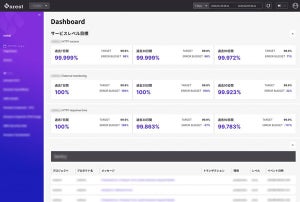

そもそも、オブザーバビリティとはシステムのメトリクスやイベント、ログ、トレースのデータをリアルタイムに取得し、常にシステム全容の状態把握と改善ができる状態にすることを指す。

説明会の冒頭、正井氏はグローバルにおけるビジネス概況について触れた。同社は2010年にニューヨークで創業し、従業員数は5000人、顧客数は2万7000、昨年におけるサブスクリプションの年間経常売上は対前年比31%増の20億ドル。モニタリングしているホスト数は100万台、サービスバックエンドへの1日あたりのクエリ数は10億件、サービスバックエンドに送信される1日あたりのシステムイベントは3兆件となっている。

好調な事業の背景として同氏は「企業のクラウド移行とDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展が挙げられる。ガートナーの調査でもクラウドへの支出は増加傾向になり、ビジネスのデジタル化が進むほど、それを支えるクラウドへの投資は加速していく」と述べた。

同氏が引き合いに出したガートナーの調査では、2027年までにパブリッククラウドへの投資額が10兆ドルを超えると予測されているものの、世界の技術支出においては18%にしか過ぎないことから、クラウド移行とDXの進展による、同社ビジネスの成長余地はまだまだ大きいとの見立てだ。

また、正井氏は「クラウド化が進展する一方で利用される技術が複雑化し、複数のサービスやSaaS(Software as a Service)が組み合わされて利用されている。物理サーバからクラウド、コンテナからサーバレスやマイクロサービスと、インフラも動的なものに変化し、サービスのリリース頻度も年から日時、随時となり、開発と運用のDevOpsの推進、そして多様なシステムとの連携も求められている。お客さまのシステム環境は複雑化しており、Datadogが解決すべき課題ではないかと考えている」と力を込める。

同氏によると、Datadogはレガシーでオンプレミスのシステム環境からクラウド基盤まで、さまざまなシステム管理をサポートしていることから、顧客のインフラストラクチャやアプリケーションがどのように変化しているかを理解し、部門の異なるチームを繋ぎ合わせて迅速な対応を取ることが可能だという。

このような事業環境のため持続的に成長しており、ARR(Annual Recurring Revenue:年間経常利益)が10万ドル以上、100万ドル以上の顧客数は増加を続けている。

そして、同氏は「クラウドやオンプレミスを含む多様化・複雑化するシステム環境を統合的に運用するため、さまざまな機能を開発からセキュリティ運用のライフサイクルにわたり提供できる。また、AIや機械学習を活用し、統一化されたプラットフォームでエンドツーエンドのオブザーバビリティを提供している」と胸を張る。

同社ではインフラの監視やAPM(Application Paformance Monitoring)、リアルタイムのユーザー管理、ログ管理、セキュリティ、デベロッパーエクスペリアンまで幅広く対応が可能なプラットフォームを提供している、Datadogそのものを体現しているという。

正井氏は「創業者の2人が開発と運用間には溝があるという課題を認識し、開発と運用を一体化するために創業した。こうしたビジョンが現在の製品ポートフォリオに反映されている。フロントエンドにおけるエンドユーザーの行動からマイクロサービス化されたバックエンドアプリケーションのパフォーマンスまで、エンドツーエンドでのオブザーバビリティを提供することが可能。そして、それらのアプリケーションがどのようなホストやコンテナで動作をしていて、問題発生時のシステムの状態はどのようなものであったかも可視化することができるようになっている」と話す。

日本における事業戦略とは?

続いて、正井氏は日本における事業戦略について話題を移した。日本法人は2018年に設立し、2020年に技術情報サイトの日本語化、2022年にサポートサービスの提供開始、2023年に国内データセンターと新しく東京オフィスをそれぞれ開設している。

そして、同氏は日本におけるDatadogの導入トレンドに関して「クラウド化の進展と統合運用ニーズの拡大」「管理ツール乱立と運用スキルの複雑化」「システム運用とサービス開発の連携強化」「システム横断的なセキュリティ管理の必要性」「国内データセンターソリューションのデマンド増加」の5点を挙げる。

正井氏は「お客さまのクラウド環境利用におけるセキュリティ要件は高まっており、国外・国内法に準拠した日本のデータセンターの開設に伴い、他業種のお客さまはもちろんのこと、特に金融業界での導入が日本でも加速化している。新しいオフィスも、ここ数年の組織拡大に対応できる環境を先駆けて構築している」と説明した。

また、日本語での各種技術ドキュメントの提供や製品サポートもローカライズするとともに、サポートチームを展開し、最近ではチャットによる対応もスタートしているほか、今年2月には日本語での認定プログラムの開始もアナウンス。こうしたことから、Datadogの引き合いが強いという。

実際、2020~2023年における対前年比の成長率は売り上げが平均値43%増、社員数は同46パー千増、パートナーの売り上げは同36%増となっている。さらに、パートナーシップはAmazon Web Services(AWS)、Google Cloud、Microsoft Azureとのグローバル戦略パートナーシップの締結に加え、国内ではCTC(伊藤忠テクノソリューションズ)、富士通といった30社以上のパートナーと協業している。

一方、2024年の重点戦略としては「日本市場への継続的なコミットメント」「市場カバレッジの強化と新規顧客の開拓」「導入製品・適応範囲の拡大と全社基盤化」「日本市場でのプレゼンス向上」「パートナー企業との協業の加速」の5つを示す。

新規顧客の開拓では、これまでの大企業、中小企業に加えて、新たにミッドエンタープライズ(中規模)担当組織を立ち上げることに加え、顧客事例の発信やコミュニティ活動強化、フラッグシップイベントの開催をはじめ、プレゼンスの向上を図る。そのほか、直販の強化と並行してクラウドプロバイダー・チャネルパートナーとの協業拡大を進めていく考えだ。

最後に正井氏は「日本市場において、名実ともにNo.1のオブザーバビリティの統合プラットフォームベンダーを目指す」と意気込みを語っていた。