アマゾン ウェブ サービス (AWS)ジャパンは2月7日、2023年11月27日~12月1日までラスベガスで開催された年次イベント「AWS re:Invent 2023」から、製薬業界に関するセッションのうち、注目すべきポイントを解説する機会を設けた。

技術統括本部のエンタープライズ技術本部でヘルスケア&ライフサイエンスを担当する益子直樹氏は、「これまで製薬業界のクラウド利用は、創薬研究や臨床開発など段階ごとの取り組みが多かった。しかし、最近では複数の事業領域をまたぐクラウド利用が注目されており、創薬バリューチェーン全体におけるクラウド利用が広がっている」と、昨今の特長的な動きについて示した。

特に顕著なトレンドとしては、「生成AIの利用ステージが進展」「ゲノム / 臨床データ量の爆発に対してクラウド利用が進む」「製薬バリューチェーンのあらゆる段階でクラウド活用が加速」の3つが挙げられるという。以下、各トレンドの事例を紹介する。

生成AIの利用ステージが進展:検討段階から業務実装フェーズへ

生成AIに関しては、ギリアド・サイエンシズ(以下、ギリアド)とJohnson & Johnsonの事例が語られた。現在は生成AI導入を検討するフェーズを超え、具体的な利用とユースケース創出が主流になっているという。

ギリアド:生成AIを用いて創薬を加速

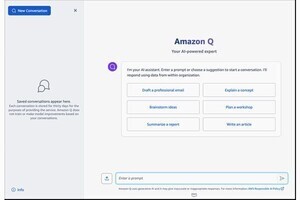

ギリアドでは、まずSOP(Standard Operating Procedures:標準作業手順書)など内部文書を有効に活用するためのQ&Aシステム構築に取り組んだ。RAG(Retrieval Augmented Generation)によってハルシネーションを回避し、社内のデータの出所やソースを回答に含めるようにしたことで、正確な社内文書の活用を進めている。

その後、非構造化データの活用にも取り組んだという。具体的には、世界の各地で実施される治験に関する情報を集約する基盤を構築している。臨床開発の段階において、患者負担の評価や、治験プロトコルの修正が起こらないような記述、KOL(Key Opinion Leader)選定、患者の治験スケジュールの最適化、といったユースケースで取り組んでいるそうだ。

ギリアドはAWSで生成AIを活用する理由として、蓄積したデータとのシームレスな連携が可能な点、AWSが生成AIへの取り組みに積極的な点、ワークショップやハンズオンなど支援が豊富に受けられる点を挙げたという。

Johnson & Johnson:非構造化データを生成AIで有効活用

Johnson & Johnsonはペイシェントジャーニー(患者が疾患に気付いてから治療を継続するまでの一連の流れ)の中で取得する電子カルテやクレーム情報に関するデータに加えて、マーケティング調査結果やトレーニング、パートナーとの取り組みの中で取得するデータなど、ばらばらになりがちなデータを効率的に収集するために、生成AIを活用している。

同社もギリアドと同様に、RAGを活用したそうだ。社内の文書をAmazon S3に蓄積してインデックス化した上でLLM(Large Language Models:大規模言語モデル)を使えるようにしたことで、社内の文書に基づいた回答を得られるようになった。

ゲノム / 臨床データ量の爆発に対してクラウド利用が進む

膨大なデータ量に対してクラウドを適切に活用した事例として、Caris Life SciencesとAmgenの取り組みが紹介された。

Caris Life Sciences:29ペタバイトのデータをクラウドへ移行

Caris Life Sciencesでは1日に数100テラバイトのゲノムデータが発生し、データの定常的な増加が課題になっていたという。従来はオンプレミスで約6000本のテープ媒体を使ったライブラリにデータを蓄積していた。しかし、データ退避先のライブラリも限界を迎えつつあった。また、テープはデータへのアクセスを時間を要するため、解析にも時間がかかっていた。

これに対し同社は、データ量の上限がないオブジェクトストレージ「Amazon S3」、ログの記録とデータバリデーションが可能な転送サービス「AWS DataSync」、Amazon S3に保存したファイルをカタログ化する「Amazon Athena」、セキュアなデータ解析環境を支援する「AWS Control Tower」などを採用した。

その結果、コストを削減できただけでなく、ストレージ上限が無くなったことで、これまで断らざるを得なかった患者サンプルも受け入れられるようになった。加えて、社内外のデータを適切に連携して製薬と学術機関のコラボレーションによるイノベーションにも寄与しているという。

Amgen:差別化につながらない業務を排除

Amgenではゲノム解析ソフトを使用する際に情報システム部との調整が必要になるなど、本来注力したい創薬開発や研究ではない業務が課題になっていたそうだ。そこで同社は、ゲノミクスに特化したAWS HealthOmicsの活用を開始。同サービスはオミクス解析の本番環境として活用できるフルマネージドサービス。

導入の結果、同社では研究者が情報システム部と都度連携するのではなく、セルフサービスでゲノム解析を実行できるようになった。また、最大40%~60%程度TCO(Total Cost of Ownership)を削減できたとしている。

製薬バリューチェーンのあらゆる段階でクラウド活用が加速

冒頭で益子氏が述べたように、製薬バリューチェーンのさまざまな段階でクラウドの活用が進んでいるようだ。Pfizer、中外製薬、Bristol Myers Squibb、Honeywellの事例が紹介された。

Pfizer:AWSとの連携で年間10億ドルコスト削減のプロジェクトも

Pfizerは18カ月で19の医薬品・ワクチンを開発するという目標を掲げ、クラウドの活用を全社的に進めているという。新型コロナウイルスワクチンの開発においてもAWSと連携するなど、これまでに17のユースケースでAmazon Bedrockなど生成AIを活用し、中には年間10億ドルのコスト削減が見込めるプロジェクトもあるとのことだ。

中外製薬はクラウドの自動化と最適化を通じたアジリティとガバナンスの向上を目的として、Chugai Cloud Infrastructure(CCI)を立ち上げた。これに伴って、生成の活用に向けてAmazon Bedrockを用いたLLMプラットフォームを検証中。

Bristol Myers Squibbでは、クラウドチームのリソース不足が課題となっていた。これに対してCloud Foundationsガイドラインを作成し、エンドユーザーがデータ解析などに取り組む際に、ガバナンスを加味した上でセルフで解析できるような環境を整備した。

HoneywellはSaaS(Software as a Service)サービスのフレームワークである「Connected Life Sciences」をAWS上に構築。suiteモデルで展開するさまざまなアプリケーションのデータを統合してAWS上で運用することで、BI(Business Intelligence)ツール「QuickSight」を通じてデータを利用できるようになったという。"Single Source of Truth"の概念によって、データ共有やインサイトの探索が可能になったそうだ。