富士通グループでDX(デジタルトランスフォーメーション)のコンサルティングなどを手掛けるRidgelinezは11月7日、生成AIサービスの現状と今後の展望、自社内での活用事例を記者向けに公開した。

今年はChatGPTを筆頭に生成AIが一気に身近な存在となる中で、AIを用いて業務を効率化する要求も高まっている。まずは"お試し"にChatGPTにプロンプトを入力してみた経験を持つ読者もいるだろう。小誌でもプロンプト入力のヒントなどをお届けしてきた。

最近はそこからさらに1歩進み、社内文書やWebの検索結果などと連携して使いたいという要望も高まっているようだ。「Microsoft 365 Copilot」のように、ベースとなるGPT技術を一般業務向けに標準化させる使い方が進む一方で、社内外のデータと連携すれば、自社独自の、あるいは自分だけのAIアシスタントとして活用できる未来も期待できる。

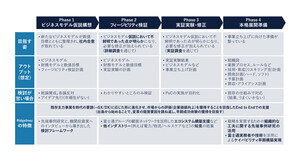

Ridgelinezがこれまで生成AIに関するコンサルティングを手掛けてきた経験から、生成AIの現状とこれからの展望を学ぼう。

生成AIの中でもとりわけChatGPTが優れているのは、プログラミングの専門知識を持たなくても扱える点だ。インタフェースはAIを意識させることなく、人と人がチャットで対話するようにプロンプトを入力するだけで、ChatGPTが具体的なタスクに振り分けて専門的なAIを動かす。

最近のChatGPTは、あいまいなプロンプトであっても、人間の意図を解釈しながらタスクごとにさまざまなAIを組み合わせて、目的に応じた出力を生成する。出力時にも人間らしい回答を生成できるので、自然な対話の中で作業を進められる。まるで人間とAIの最後の1マイルをChatGPTがつないでくれているようだ。

6月に実施されたChatGPTのアップデートでは、順を追ってタスクを選びながらプロンプトに応答するための仕組みとして「Function Calling」に対応したモデルがリリースされている。これにより、プロンプトの中から事前に指定した関数を呼び出すために必要な情報を抜き出し、処理を行えるようになった。

RidgelinezのBusiness Science Director 高橋敏樹氏は「Excelファイルの作成やデータ分析など、事前にさまざまなバリエーションのFunctionを作っておけば、日々のあらゆる仕事はChatGPTで効率化できるはず。これまで人間の手で行っていた作業をいかに機能化してChatGPTに任せられるかが今後の重要なポイント」と説明していた。

その反面、ChatGPTも万能ではないので、自身のアシスタントのように使いたい場合にはいくつか乗り越えるべき壁がある。ChatGPTは単一のプロンプトから全てのタスクと必要なプロセスを設計するのは困難なため、有効に活用するためには必要なプロセスを作成するための補助が必要だ。

そのために、まずは事前に人間がタスクを細かく分類し、AIが自律的に各タスクを取捨選択するヒントを与えておくとよい。また、ChatGPTにおいて、Webとの連携や社内文書との連携はデフォルトでは非対応であるため、プラグインを使うなど、必要な機能を追加するような工夫も有効である。

Ridgelinezでは、日常のコミュニケーションツールとして使っているSlackとChatGPTを連携し、社内で生成AIの活用を進めているそうだ。最初はSlack上でChatGPTと対話できるだけの仕組みとして運用を開始しているが、次第に社内のデータと連携させるためのアーキテクチャを構築したという。

同社が社員向けに公開しているSlackチャットボットでは、AIが必要なタスクを選択するためのFunctionを個人ごとに選択できる仕組みだ。ボットは選択されたFunctionの中から、必要に応じてタスクを実行する。なお、こうした社内での生成AI活用の経験も、コンサルティングサービスに応用しているとのことだ。

知らない間に、ChatGPTの機能はいくつも増えている。"お試し"でChatGPTの活用が止まってしまっている方も、また改めて業務を効率化させるための糸口を探ってほしい。