キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は7月11日~14日の4日間にわたり、オンラインによる全社イベント「キヤノンITソリューションズ 共想共創フォーラム2023」を開催した。本稿では「トランスフォーメーションのステージを見据えて」と題したキヤノンITS 代表取締役社長である金澤明氏の基調講演を紹介する。

経営層はビジョンを示してDXの先頭に

同イベントは「共にトランスフォーメーションのステージへ」をテーマに27のセッションを実施。まず、金澤氏は国内企業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みについて触れた。

同氏は「昨年のイベントでは今後もテレワークが定着すると話し、実際にそのようになっている一方で、新型コロナウイルスの5類移行に伴い出社率の上昇や出社日数の増加を奨励するような動きがあります。テレワークの進展でコミュニケーションに課題を抱える企業は多く、コロナによる急激な環境変化への対応としてデジタルツールやデジタル施策が業務改善に一定の成果をもたらしました。しかし、DXで目指すべきビジネスモデルの変革新規顧客の創出など、業務改善と異なったレベルの変革には、なかなか辿り着けていないということが現状です。また、新しい動きとして会社や業界を超えた協働で変革する動きも見えています」との見解を示した。

新型コロナウイルスに伴い業務効率化に向けたツールは浸透したものの、DXの本丸でもある既存システムの刷新やデータ活用については、なかなか取り組めていないという現状があるという。また、市場の変化に対応して、ビジネスモデルを柔軟かつ迅速に変化させる準備の進展が遅延し、国内企業の多くがビジネスでの敗者に転落する可能性も秘めているとも話す。

金澤氏は「当社のお客さまでも既存システムの刷新を進めていたり、計画していたりしますが、すべて順調に事が運んでいるとは言い切れません。そのため、お客さまの社内あるいは当社も含めたIT企業の人材制約、業務要件の増大、業務プロセスの変革における制約事項などに直面していますが、1つ1つ乗り越えようとしています。デジタル技術による変化は至るところで声高に叫ばれていますが、企業価値の向上や競争優位性の確立、新たな顧客層の獲得には、必ずしも結びついているとは言えない状況です。ただ、システム投資により、目的への到達に手が届いているお客さまもいます」と述べた。

こうした、目的も成果もデジタル化だけにとどまりがちな状況では、業務改善レベルの成果のみとなり、経営層の関心が低下を招くことから、経営層はビジョンを示して変革の先頭に立つべきだという。

同氏は「DX推進のためには、経営層は変革に関与し続けることが必要です。物価の高騰や人手不足、国際情勢の現況をはじめ、日本企業を取り巻く環境は従来以上に厳しい状況です。企業が存続し、業績を拡大していくためには、これまでのビジネスモデルでは通用しませんが、現場レベルまで共有されていないのが現状です。市場が拡大してモノが売れる時代において現場は強く、業務プロセスは磨き上げられて効率化し、利益の源泉になっていました。ただ、時代は変化しており、外部環境の変化に加え、嗜好の多様化、コト消費なども影響しており、BtoB企業も他社との差別化要素の有無が企業の業績を左右するため、企業として経営層が変革を決断して社員に呼び掛けることが最優先の行動です」と力を込める。

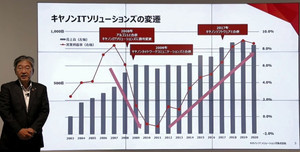

実際、キヤノンITSでは自社の変革に向けて2020年に長期ビジョン「VISION2025」を掲げ、変革の具体策として「社内浸透施策の推進」「新規事業創出の推進組織と支援制度の創設」「人材育成の刷新」の3つを挙げている。金澤氏は「社内に向けて、耳にタコができるくらいに繰り返しメッセージを伝えています」という。

伴走者としてのキヤノンITS

一方で、全社的かつ現場においてもDXに対する共通認識を持てばスピード感を持って進められるものの、言うは易く行うは難しという側面がある。現場主義が強い組織に対して推進側のスタンスとして、同氏は「現場あるいは現場のリーダー層にDXの必要性を理解してもらい、経営陣と現場が息を合わせて取り組む方向に導くことです。ただ、難しい側面もあるため、部分最適が全体最適に必ずしもつながらないことを丁寧説明するとともに、現場のリーダー層に他社の取り組みを研究しもらうなどの手法が考えられます」と話す。

また、小さなDXを成功させて現場に自信を付けさせることで現場の抵抗感を和らげることも考えられるが、変革のスピードという点では劣後する可能性も含めた覚悟が必要だという。とはいえ、現場のプロセスの成熟度やITリテラシー、頼りになるリーダーの存在なども大きく、現場の条件により推進のスタンスを変えていく必要があるとのことだ。

さらに、経営者は変革の推進にあたり外部からDX推進担当役員やIT人材の登用、IT企業への伴走の依頼といった選択もあり、変革のスピードを加速することができる。ただ、外部人材を活用する際は、自社の企業文化とのすり合わせ、現状の仕組みを頭ごなしで否定しないことに留意すべきだとしている。

金澤氏は「いずれにせよ経営者の役割は重要です。会社の事情を把握していないDX担当役員に丸投げする例もあり、社内の人材を育成することも必要です。DX担当役員の持つべきスキルを明らかにし、社内の人材を棚卸ししたうえで育成することは、企業の将来を考えた場合に十分に意味のあることです。経営者は覚悟を持ってDXの伴走者、社員全員に対して変革のビジョンを示さなければなりません」と強調した。

キヤノンITSはDX伴走者として、企業全体が2025年の崖への対応や変革が求められているのは変化の激しい時代であるという環境だけではなく、ITシステムを構築してきたIT企業の責任もあるという。

同氏は「現時点では競争力を左右するシステムは柔軟に変更できる構成で構築し、そうでないものに関しては標準的なソリューションで堅牢に構築することが主流です。IT企業が求められることは、お客さまのシステムや業務の特性を見極めて、ITシステムの整理やDXを含めたIT戦略の立案・構築、システム運用となり、お客さまが目指すビジネス上のゴールを共有し、IT戦略に落とし込むことが重要になります」と説く。

IT企業は技術的な知識・経験と最新の技術動向、成功事例をふまえつつ、既存システムの有用性などを鑑みながら、顧客の全社的な課題、改革の戦略をともに考えていく立場にならなければならないという。真のDXに向けたアプローチとして同社はDXビジョンの策定→DXの実践・展開→DX定着化・CX(カスタマーエクスペリエンス)の改善というデータドリブン経営のサイクルを提唱している。

そのため、データ視点で意思決定できる企業への変革を後押しするため、ビジネスデザインとシステムデザインを実現する組織と数理最適化技術を用いてデータドリブン経営を支援するビジネスサイエンスの組織を同じ部門に配置し、顧客のビジョンや経営を理解して“攻めのDX”を支援。

R&D部門で研鑽された技術で顧客を支援

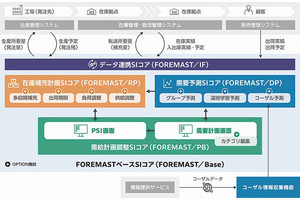

こうした企業への支援を継続していくためにも同社はR&D(研究開発)に注力しており、「数理技術領域」「ナレッジマネジメント領域」「画像データ利活用領域」の3つの要素技術の研鑽を積んでいる。数理技術領域は需要予測や生産計画・配送計画などサプライチェーンマネジメント領域のソリューション、ナレッジマネジメント領域では言語処理技術をテキストマイニング、セキュリティ対策ソフト、教学IRなどに昇華。画像データ利活用領域はスマート農業や防災、生産性向上、マーケティングなどに活用されている。

金澤氏は、同社のR&Dにおける要素技術をふまえ、生成AIなどの先端技術を取り入れることへの備えとして「技術活用を変革につなげる発想を持ち、全社横断て組織で技術導入を先導するべきです。また、導入リスクを恐れ過ぎずに使うことを目的にせず、導入目的と利用用途を明確にすることが必要です」と提言。

そして、最後に「当社のR&Dは基礎研究ではなく、世の中に出てきた技術をいち早く正しく理解して、トライ&エラーを繰り返し、活用方法や応用を見出しています。例えば、生成AIで言えば、画像関連には注目していましたが、OCRエンジンの開発で学習データの作成に応用できました。さらに、GPT系の言語モデルについても従来から蓄積してきた言語処理技術と融合させた形での活用方法の開発を進めています。一方で、数理技術の領域ではお客さまの現場で起きている問題解決を重要視していることから、研究者であっても事業部門の案件に参加して、訪問することがあります。現場感覚を持つ研究者がいることはR&D本部、ひいては当社にとっての強みです」と語っていた。