「今日という日はJuniperにとって歴史的な1日だ。そして今後10年のJuniperの発展にとっても」 ‐ 10月29日(米国東部時間)、ニューヨーク証券取引所(NYSE)のボールルームでJuniper NetworksのKevin Johnson氏は、100人近い報道陣を前にこう宣言した。「インターネットが初めて産声をあげてから40年が経った。1969年10月29日、"LO"というわずかな2文字の単語(本当は"LOG"だったが2文字分しか送れなかった)のメッセージがUCLAから送られた。以来、イノベーションが繰り返され、インターネットが今の姿になったのはご存じの通りだ。とくにここ10年の発展はめざましい。インターネット上を行き交うデータはどんどん多様化/大容量化し、Juniperはそのインフラとなる部分を支えてきた。そして今後10年の発展はもっとダイナミックになっていくだろう」

Juniperは今回、4つの大きな発表をNYSEで行った。新生"Junos"ソフトウェアプラットフォーム、新プロセッサファミリ"Junos One"とそれが搭載される"MX 3Dシリーズ"、クラウドコンピューティングにおける新戦略、そしてIBM、Dellらとのパートナーシップ提携である。エグゼクティブが勢ぞろいで、しかもNYSEで発表を行ったのは理由がある。この日、Juniper Networksその株式取引市場をNasdaqからNYSE(正確にはNYSE Euronext)に変更、"JNPR"として正式に取引を開始したのだ。同社のNYSE参加を祝うべく、ふだんは米国旗が張られているNYSEの正面玄関はJuniper Networksの広告幕が一面をしめた。

今回の発表にあわせて、Juniperはロゴも変更、"新生"Juniperの印象を強くしている。そこにはライバルたち、とりわけ業界No.1のCiscoを強く意識した感が強い。

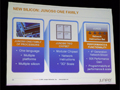

4つの発表のうちで、最も市場にインパクトを与えるたのは、おそらくリブランドされたプロセッサファミリ"JunosOne"の最初の新製品"JunosTrio"だろう。周知のとおり、Juniperの特徴はCPUではなくASICで高速性を出してきたところにある。その発展系ともいえるJunos Trioは「サブスクライバ(加入者)」「サービス」「帯域幅」の3つの側面(3D)で、それぞれを犠牲にすることなく性能を拡大させるという"3Dスケーリングチップ"だ。今後、ビデオサービスなどがますます一般化する潮流にあって、ストレスなくデータを送受信できるかどうかはエッジルータの性能に依るところが大きくなる。JunosTrioは相当の時間とコストをかけて同社が開発してきたチップセットであり、それだけに同社が見せる自信は並大抵ではない。「これをラインカードに載せたルータは、1台でシスコの同等製品の8倍の性能を発揮する」(同社エグゼクティブ バイスプレジデント Kim Perdikou氏)と断言する。

また、これまで単なるルータOS的な位置づけだったともいえる"Junos OS"が、総合的なソフトウェアプラットフォームへと進化を遂げたことも大きなニュースだろう。Juniperは"Junos OS"、"Junos Pulse"、"Junos Space"の3つをベースにした"Junosエコシステム"を今後、拡大させていきたい構えだ。なかでもとくに注目したいのはJ2EEベースのアプリケーション開発環境となる"Junos Space"。現在は提供されるアプリケーションは3種類のみだが、順次追加されていく予定で、その進化に期待したいところだ。将来的にはエンタープライズ版の"AppStore"的な立ち位置を狙っていると思われるが、今はそれよりもより多くの開発者に参加してもらうための施策が必要だろう。なおJunosベースのアプリケーション開発については、Active Broadband Networks、Ankeena Networks、Harris Stratex、Packet Design、Q1 Labs、Telchemy、Telecom Italia、Triveni Digitalらと協力していくことも発表している。

新生"Juniper"の門出にふさわしい、晴れやかな話題としては、やはりIBM、Dellとのパートナーシップが挙げられる。この両者とはクラウドレディのデータセンターソリューションで協力関係を構築していくという。また、同時にJunos OSを搭載したブレードスイッチの共同開発においてBlade Network Technologiesとライセンス契約も発表している。

正直、Juniper NetworksにはCiscoほどのポートフォリオは未だ揃っていない。だが今回の発表で、Juniperは単なる"ルータ屋"のイメージからの大きな変換を図った。その一方で同社の基盤となるルータに関しては、コアとエッジの両方が完全に揃ったことになる。Ciscoに互角に対抗までは至らなくても、その準備は十分に整ってきた感じは見て取れる。大容量ネットワーク時代においては、Juniperのもつ"速くて、数多くのサブスクライバをさばける"スケーリングは絶対的な強みだ。まずは12月に初出荷される予定のMX 3Dシリーズに期待したい。それがJuniperの"今後10年"を決める最初の試金石になるかもしれないのだから。

|

|

今後発売される予定のMX 3Dシリーズ。右端が12月に発売予定の10GbEのラインカードを搭載したルータ |