「わが家でも太陽光発電を始めたいけど、初期費用が高いな」などという理由で導入を躊躇していませんか? 太陽光発電の初期費用は、昔よりはに安くなったとはいえ100万円以上のお金がかかるため、なかなか踏み切れないのも無理はありません。

しかし、国や自治体(都道府県・市区町村)では脱炭素(カーボンニュートラル)の実現に向けて、太陽光発電をより一層普及させるためにさまざまな補助金・助成金を用意しています。本記事では2024年度の太陽光発電の補助金・助成金についての最新動向を紹介します。注意点についても解説するので、導入を検討している人はぜひ参考にしてください。

なお、本記事は2025年1月7日時点の情報に基づいています。実際に申請等を行うときは最新の情報をご確認ください。

太陽光発電一括見積りサイト利用者が選んだおすすめサービス2選

マイナビニュース太陽光発電ガイド運営おすすめ!

紹介するランキングは、太陽光発電メーカーの利用者に向けておこなったアンケート結果を集計し、マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営独自のロジックで作成したものです。(クラウドワークス調べ 2021/11/18〜2021/12/1 回答者45人)

2位以下のサイトはこちらの記事で紹介しています。

国からもらえる太陽光発電の補助金

住宅用太陽光発電の補助金・助成金は、国、都道府県、市区町村によるものの3種類あります。この章と次の章では国の補助金について紹介します。

国の補助金については、太陽光発電単独の購入に対するものはすでに廃止されていますが、2025年1月時点では蓄電池などの補助金があります。太陽光発電とあわせて蓄電池などの購入を考えている人は、ぜひご覧ください。

太陽光発電のみの導入に関する補助金はない

2025年1月時点では、太陽光発電の単独導入に対する国の補助金はありません。2013年度末をもって廃止されており、この先も復活することはないとみられています。

ただし、各自治体(都道府県・市区町村)独自の太陽光発電単独での導入に対する補助金・助成金を設けているところもあります。

補助金が廃止された理由は

資源エネルギー庁は、2009年度に「住宅用太陽光発電導入支援補助金(住宅用太陽電池補助金)」を創設しました。当初、太陽光発電の設備がとても高価であったため、購入者の負担を軽減して太陽光発電の普及を促進することを目的としていました。

その後、太陽光発電の初期費用は安くなり、補助金がなくても導入する人が増えてきたため、2013年度末に補助金制度は目的を達成したと判断されて廃止されました。

太陽光発電の初期費用について詳しく解説した次の記事もご覧ください。

国からもらえる蓄電池などの補助金

太陽光発電単独の導入に対する国の補助金はなくなってしまいましたが、太陽光発電と関わりが深い蓄電池などについては、次のような補助金制度があります。

- DER補助金(蓄電池、V2H充放電設備、家庭用燃料電池、HEMS機器の購入)

- ZEH補助金(ZEH住宅の建築・購入、蓄電池の購入)

- V2H補助金(電気自動車、V2H充放電設備の購入)

それぞれ詳しく見ていきましょう。

DER補助金

DERとは、「分散型エネルギー源(Distributed Energy Resources)」の略称で、発電所で集中的に発電・電力供給させる代わりに、電気が使用される場所の近くで発電・電力供給する小規模発電源のことをいいます。

DER補助金は、DERを活用して安定的で効率的な電力システムの構築と、再生可能エネルギーの普及拡大を図ることを目的とした補助金です。正式には「分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業」といいます。一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)を実施主体とした実証実験に参加すると、最大66万8,000円の補助金がもらえる仕組みです。

条件は、HEMS機器(家庭の電気機器を接続してエネルギーの使用状況を見える化し、各機器を管理するシステム)の購入が必須になることと、指定のメーカーや機種の蓄電池を購入する必要があることなどです。太陽光パネルの購入は必須条件ではありません。

| 費用区分 | 補助率 | 補助金額上限 | |

| 蓄電システム | 設備費・工事費 | 1/3以内 | 初期実効容量40,000円/kWh |

| V2H充放電設備 | 設備費 | 1/2以内 | 75万円/台 |

| 工事費 | 定額 | 40万円/台 | |

| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 設備費・工事費 | 一律 | 50,000円/台 |

| IoT関連機器(HEMS機器を含める) | 設備費・工事費 | 1/2以内 | 10万円/台 |

【2025】DER補助金のスケジュール

- 申請期限:未定

- 実証事業:未定

- 報告期限:未定

※2025年1月時点

ZEH補助金

ZEH(ゼッチ)とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(Net Zero Energy House)」の略称で、省エネルギーを実現したうえで太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入し、使うエネルギーと作るエネルギーがプラスマイナス0以上になることを目指した住宅のことです。

ZEH補助金は、ZEHを普及するために環境省が所管する補助金で、正式には「戸建住宅ZEH化等支援事業」といいますが、DER補助金と同じく一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が実施主体になっています。

ZEH住宅の建設・購入に対する補助金額は1戸あたり60万円ですが、蓄電池を設置した場合は20,000円/kWhが加算されます。

【2025】ZEH補助金のスケジュール

- 一次公募:2023年4月28日10:00~2023年11月10日17:00必着 ※終了

- 二次公募:2023年11月20日10:00~2024年1月9日17:00必着 ※終了

- 三次公募:未定

公募期間中であっても予算額に達した場合は、その前日で受付を終了します。SIIの公式サイトで申請状況や予算の残額が発表されるので、定期的にチェックして早めに申請しましょう。

V2H補助金

V2Hとは「ビークル・トゥ・ホーム(Vehicle to Home)」の略で、「車(Vehicle)から家(Home)へ」を意味しています。電気自動車(EV)にバッテリーとして搭載されている蓄電池の電気を、自宅でも利用できるシステムのことをいいます。

V2Hは電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)のうちのいずれかと、電気自動車と住宅の分電盤をつないで電気のやり取りを行うV2H充放電器(EV用パワーコンディショナー)が必要です。V2H補助金は、このような車両や機器を購入した場合にもらえる仕組みになっています。

2025年1月時点では、次のV2H補助金が受け付けられています。

- 「令和5年度予算分」(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金:経済産業省所管)

【2025】V2H補助金の基本条件

2025年1月の時点で受付中ののCEV補助金の基本条件は以下の通りです。

| 令和6年度予算分 | |

| 公式サイト(実施主体) | 一般社団法人次世代自動車振興センター |

| 車両 |

|

| V2H充放電設備/外部給電器 | - |

このほかにも条件が細かく決まっているので、公式サイトで確認してみてください。

【2025】V2H補助金の補助率・補助金額

次に、CEV補助金の補助率・補助金額をまとめてみました。

| 令和6年度予算分 | |

| 電気自動車(EV) | 上限85万円 |

| 電気軽自動車(軽EV) | 上限55万円 |

| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 上限55万円 |

| 燃料電池自動車(FCV) | 上限225万円 |

| V2H充放電設備の設備費 | - |

| V2H充放電設備の工事費 | - |

| 外部給電器の設備費 | - |

【2025】V2H補助金のスケジュール

CEV補助金の申請受付開始時期は次の通りです。

- 2024年3月28日(予定)

ただし、予算額に達した場合は受付が打ち切られます。一般社団法人次世代自動車振興センターの公式サイトで、申請状況や予算の残額などが発表されるのでチェックしてください。

自治体からもらえる太陽光発電の補助金・助成金【都道府県】

国とは別に各自治体(都道府県・市区町村)でも、独自の補助金・助成金制度を設けているところがあります。条件やタイミングなどが合えば、国と自治体の補助金・助成金をダブルやトリプルで受け取ることも可能です。

この章では、都道府県の太陽光発電の補助金・助成金をいくつか紹介します。

- 東京ゼロエミ住宅導入促進事業(東京都)

- 自家消費プラン事業(東京都)

- 家庭向け太陽光発電・蓄電設備補助金(京都府)

- 再生可能エネルギー電力活用促進事業補助(埼玉県)

東京ゼロエミ住宅導入促進事業(東京都)

東京都の「東京ゼロエミ住宅導入促進事業」(クール・ネット東京)は、東京ゼロエミ住宅(都が独自に定めた、高い断熱性能の断熱材や窓を用いたり、高い省エネ性能の家電製品などを取り入れたりしている住宅のこと)を新築した場合にもらえる助成金です。

- 主な助成要件:東京ゼロエミ住宅の認証を受けた新築住宅/床面積の合計が2,000平米未満

- 助成金額:戸建住宅:50万円/戸、集合住宅:20万円/戸 対象住宅に太陽光発電システムを設置する場合は、10万円/kWを追加助成あり(上限100万円)

- 受付期間:2024年3月29日まで(詳細は公式サイトにある申請受付スケジュールを参照のこと)

自家消費プラン事業(東京都)※令和3年度から更新なし

東京都の「自家消費プラン事業」(クール・ネット東京)は、都内の住宅に新品の蓄電システムを設置した場合にもらえる補助金です。

- 主な補助要件:都内の住宅に新規に補助対象の蓄電システム(1kWh当たり17万円以下)を設置(未使用品)/太陽光発電システムを同時設置するか、既に設置していること

- 補助金額:蓄電容量1kWhあたり70,000円(上限42万円/戸)

- 受付期間:2022年3月31日消印有効(予算額に達し次第終了)

なお、東京都内の温暖化防止に関わる補助金・助成金情報は、クール・ネット東京の「補助金・助成金ナビ」と「区市町村の補助金等情報」でまとめて紹介されています。

家庭向け太陽光発電・蓄電設備補助金(京都府)

京都府の「家庭向け太陽光発電・蓄電設備補助金」は、太陽光発電と蓄電池を同時に設置した場合に、市町村の補助金に府の補助金(最大13万円)を上乗せする、いわば「補助金の補助金」です。

補助要件や補助金額、受付期間などは各市町村で異なるので、京都府の「家庭向け太陽光発電・蓄電設備補助金(令和5年度)」のページをチェックして、取扱いのある各市町村の環境担当の部署に確認しましょう。

なお、京都府には「スマート・エコハウス促進融資」という、住宅に太陽光発電設備を設置する場合に利用できる融資制度があるので、あわせてチェックしてみてください。

再生可能エネルギー電力活用促進事業補助(埼玉県)

埼玉県の「再生可能エネルギー電力活用促進事業補助」は、自らが居住する既存住宅に、新たに蓄電システムまたはV2Hシステムを導入した場合にもらえる補助金です。

- 主な補助要件:【蓄電・V2H共通】自己が居住する既存の戸建住宅(集合住宅を除く)への設置/太陽光発電設備と同時に設置するかすでに設置されている/全量売電は対象外/【V2H】EV・PHVを既に保有しているか新たに購入/実績報告書の提出期限(2024年3月21日)までにV2H、太陽光発電設備、EV/PHVの3点がそろっている

- 補助金額:50,000円/件

- 受付期間:2024年2月9日(終了)

なお、埼玉県内の住宅用太陽光発電の補助金・助成金制度については、市町村の情報を含めて埼玉県の「住宅用太陽光発電総合案内」のページでまとめて紹介されています。

自治体からもらえる太陽光発電の補助金・助成金【市区町村】

住民にとってより身近な存在である市区町村でも、太陽光発電関連の補助金・助成金を用意しているところがあります。いくつかピックアップしたのでチェックしてみましょう。

- 創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度(東京都港区)

- 地球温暖化防止設備導入助成(東京都江東区)

- 住宅用省エネルギー設備設置補助金(千葉県野田市)

- 再生可能エネルギー活用促進費補助金交付事業(新潟県十日町市)

マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営

マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営補助金の申請から振り込みまでの期間は、市区町村は最低でも2か月(国/東京都:半年~1年)ほどはかかります。

創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度(東京都港区)

東京都港区の「創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度」は、太陽光発電システムや蓄電システム、エネファームなどを設置した場合にもらえる助成金です。

- 主な助成要件:【太陽光】指定機関認証の太陽電池モジュールを設置/太陽電池の最大出力またはパワコンの定格出力が10kW未満/余剰電力が逆流できる/未使用品

- 助成金額:【太陽光】区民:10万円/kW(区民は上限40万円、管理組合・中小企業者・個人事業者は上限99万9,000円)

- 受付期間:2022年2月28日(予算額に達し次第終了)

地球温暖化防止設備導入助成(東京都江東区)

東京都江東区の「地球温暖化防止設備導入助成」は、太陽光発電システムや蓄電システム、エネファームなどを設置した場合にもらえる助成金です。

- 主な助成要件:【太陽光】モジュール合計値が10kW未満

- 助成金額:【太陽光】50,000円/kW(個人住宅は上限20万円、集合住宅で共用部分に連系する場合は上限150万円)

- 受付期間:2024年3月16日(予算額に達し次第終了)

住宅用省エネルギー設備設置補助金(千葉県野田市)

千葉県野田市の「住宅用省エネルギー設備設置補助金(太陽光)」は、太陽光発電システムを設置した場合にもらえる補助金です。

- 主な補助要件:【太陽光】HEMS/蓄電池を設置してある既存住宅に太陽光発電システムを導入/太陽電池の最大出力またはパワコンの定格出力のいずれか小さいほうが10kW未満/未使用品

- 補助金額:【太陽光】20,000円/kW(上限90,000円)

- 受付期間:2022年2月28日(予算額に達し次第終了)

なお太陽光発電以外に、蓄電システムやエネファーム、太陽熱利用システムの設置も補助対象になっています。詳しく知りたい人は、野田市の「住宅用省エネルギー設備の補助金」のページをご覧ください。

再生可能エネルギー活用促進費補助金交付事業(新潟県十日町市)

新潟県十日町市の「再生可能エネルギー活用促進費補助金交付事業」は、太陽光発電や定置用蓄電池、地中熱利用、木質バイオマスストーブなどを導入した場合にもらえる補助金です。

- 主な補助要件:【太陽光】家屋の屋根などへの設置に適したもので、発電した電力を全量自家消費するもの、またはその余剰電力を売電するもの/未使用品

- 補助金額:【太陽光】10万円/kW(上限60万円)

- 受付期間:先着順(予算額に達し次第終了)

ここで紹介した自治体以外でも補助金・助成金を交付しているので、お住まいの都道府県・市区町村の公式サイトをチェックしてみてください。

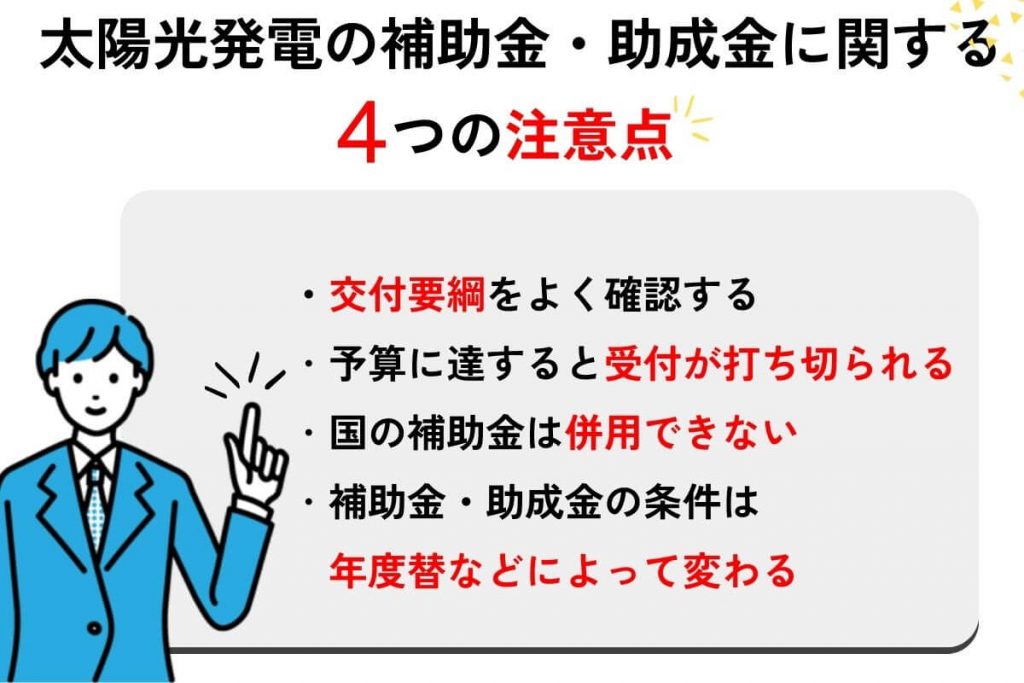

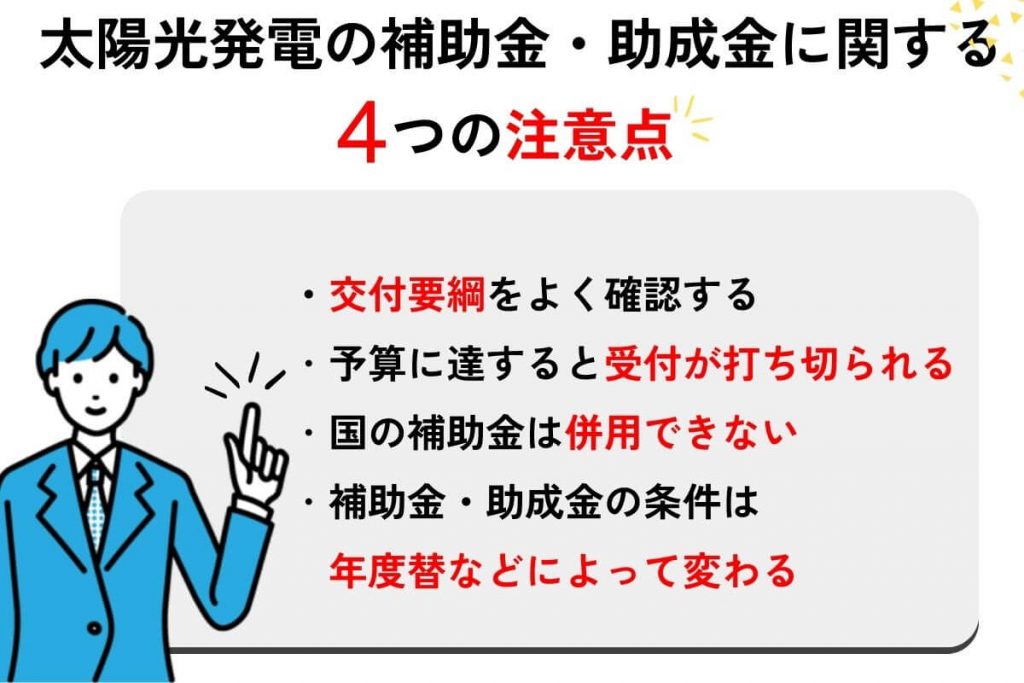

太陽光発電の補助金・助成金に関する注意点

最後に、太陽光発電の補助金・助成金に関する注意点を4つ紹介します。

- 交付要綱をよく確認する

- 予算に達すると受付が打ち切られる

- 国の補助金は併用できない

- 補助金・助成金の内容は年度替などによって変わる

ひとつずつ詳しく紹介します。

交付要綱をよく確認する

実施主体で交付要綱という文書を用意しています。そこには補助金・助成金の目的や補助・助成要件、補助・助成金額、受付期間、注意事項などが詳しく記されているのでよく確認しましょう。

特に、機器などの保有期間が決まっていたり、機器等購入後の実績報告書や数年間にわたり定期的にレポートやアンケートを、提出することが条件になっていたりするものもあります。条件を守れなければ補助金・助成金の返還を求められることもあるので、注意してください。

ただし交付要綱を理解し、数多くの書類や図面を用意することは負担に感じることもあるでしょう。そのようなときは、販売店の担当者や住宅系補助金・助成金申請に強い行政書士に相談し、手続き代行やフォローアップサービス(有償)を利用するのもおすすめです。

予算に達すると受付が打ち切られる

太陽光発電に限らず、住宅系の補助金・助成金は先着順で受け付けられることが多いです。予算額に達してしまうと、受付期限を待たずに申請が打ち切られるので、早めに申請しましょう。

国の補助金の場合は、申請状況や予算額の残額などが実施主体の公式サイトで発表されます。いつごろ予算額に達するかの予想も掲載されているので、定期的にチェックしましょう。

国の補助金は併用できない

同じような目的で設けられている国の補助金は、併用できないことが一般的です。例えばDER補助金とZEH補助金を同時に申請することはできません。

一方、国と自治体の補助金・助成金、都道府県と市区町村の補助金・助成金の併用はケース・バイ・ケースです。それぞれの補助・助成事業の実施要綱を熟読し、それでもわからない場合は担当の部署に確認しましょう。

補助金・助成金の条件は年度替などによって変わる

補助・助成要件や申請方法、補助・助成金額などの条件は、国や各自治体によって異なります。同じ自治体であっても年度が替われば条件が変更されたり、補助金・助成金制度自体が終了になったりすることもあります。

年度内でも臨時の補助金・助成金制度が作られたり、追加募集が行われたりすることもあるので、国や各自治体のサイトや、メーカー・販売店が提供する補助金・助成金情報のチェックを欠かさないようにしましょう。

太陽光発電の導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!

太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。

特にマイナビニュース 太陽光発電ガイド運営がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!

- ご利用者数100万人を突破した信頼できるサービス!

- 一人ひとりに合った「最新の補助金情報・太陽光発電に関するメリット・デメリット」を丁寧に説明

- たった30秒で最大5社から簡単一括無料見積もり

- 比較により最大100万円安くなった事例も!

太陽光の専門家監修!太陽光発電一括見積もりサイトおすすめランキング

「タイナビ以外にも複数の業者を比較して、質の高い業者に依頼したい」という方に向けて、実際にサービスを利用したことのある方に行ったアンケート結果をもとに、太陽光発電一括見積もりサイトをランキング形式で紹介!

さらに、専門家に聞いた太陽光発電一括見積もりサイトを利用する際の注意点や、質の高い業者を見極めるポイントも紹介しているのでぜひご覧ください。

まとめ

2024年度の太陽光発電の補助金・助成金について、国・自治体(都道府県・市区町村)の最新動向について見てきました。太陽光発電をはじめとした省エネルギー機器を設置すると、初期費用が少なくとも100万円以上はかかるため、躊躇している人も多いかと思います。しかし、公的な補助金・助成金や融資制度を利用することで、負担を軽くすることができます。

太陽光発電は、売電などで月々の電気代の負担を軽減できるだけでなく、省エネルギーや地球温暖化防止に貢献することも可能です。補助金・助成金を積極的に利用して、導入を検討してみてください。

※「マイナビニュース太陽光発電」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。

・東京都環境局

・こどもエコすまい支援事業

・葛飾区公式ホームページ

・経済産業省

監修者情報

太陽光や蓄電池等の専門家。2017年より某外資系パネルメーカーに所属し年間1000件以上の太陽光を販売しトップセールスを記録。これまでの知見を活かしたYouTubeが業界NO,1の再生数を誇り、2021年に開業。現在は一般の方向けに自社で販売〜工事を請け負う。Youtubeチャンネル

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。