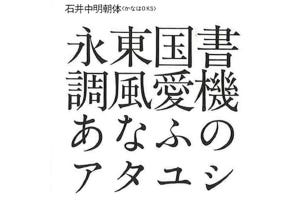

フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

小さな原字

石井茂吉は、17.55mmの枠 (仮想ボディ) [注1] のなかに原字を描いていた。たった20mmにも満たない小さな四角のなかに、画数の多い漢字も描いたのだ。意外な小ささにおどろくひとも多いのではないだろうか (写研の原字が基本48mm角で描かれるようになったのは、茂吉が亡くなったあと、1963年以降のことだった [注2] ) 。

わずか数枚のこっている茂吉の原字制作の写真には、ルーペをのぞきながら原字に手を入れている彼の姿がうつっている。小さなサイズの原字で細部を確認しながら描くために、ルーペが必須だったのだろう。

茂吉はかなり初期の段階から、このサイズで原字を描いていたとおもわれるが、それが具体的にいつだったのかははっきりしていない。

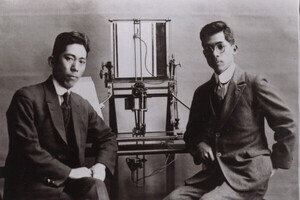

くりかえしになるが、茂吉が初めて文字盤をつくったのは1925年 (大正14) 秋に発表した試作第1号機のときだった (試作第1号機文字盤) 。そこからの流れを、原字、そして文字盤の文字の大きさに着目してふりかえってみよう。

試作第1号機文字盤 (1925年)

茂吉たちは試作第1号機の製作にあたり、メートル法を採用していた。〈これにもとづいて文字盤の文字はタイプライターの四号と五号の中間の四ミリの大きさに決めた (これは初期のレンズ六号、昭和十年以降の十六級レンズにあたる)〉 [注3] と、『石井茂吉と写真植字機』にはある。「タイプライターの四号と五号」といわれると、当時の書籍や雑誌にもちいられていた活字とは別規格なのかとおもってしまうが、これは活版印刷でもちいられていた号数活字の四号 (13.75ポイント相当=約4.85mm) 、五号 (10.5ポイント相当=約3.7mm) とおなじだ。おもに本文にもちいられていた大きさである。文字配列は市販のタイプライターの音訓配列にならい、活字の清刷りからとった3,000字を湿板写真で1枚にとったものを文字盤とした。 [注4]

試作第1号機文字盤の印字品質は、惨憺たるものだった。そこで茂吉は、おそらく1928年 (昭和3) のはじめごろから、つぎの文字盤製作に着手する。1929年 (昭和4) に完成し、5大印刷会社に邦文写真植字機とともに納入された「実用第1号機文字盤 (仮作明朝体) 」だ。

実用第1号機文字盤 (仮作明朝体) (1929年)

実用第1号機のための文字盤「実用第1号機文字盤 (仮作明朝体) 」 (推定製作期間:1928-1929) をつくるにあたり、茂吉はこうかんがえた。「はじめから何種類もつくるわけにはいかない。1種類で大きく使うときにも小さく使うときにも兼用できるよう、まずは〈中庸なもの〉を最初につくるべきだ」。そこで茂吉は〈中庸なもの〉として、当時よく使われていた活字のなかから「築地活版12ポイント活字」を基準にすることに決めた。そして、築地活版12ポイント (=約4.23mm) 活字の清刷りを4倍に拡大して48ポイント (=約16.93mm) にし、それに墨入れして原字をつくったのである。[注5]

最初のころは〈16mmの原字 (字母) を20mm角の台木に貼付け、これを方眼孔の金属枠に嵌め込み配列し縮尺撮影した〉[注6] 原盤から湿板法でネガ文字をつくり、これにさらに修整を加えたものを原盤として、ポジからネガに複写して文字盤をつくっていた。そのままだと膜面がむき出しで傷つきやすいため、膜面のうえに薄いガラス板を重ねて貼り合わせた。接着剤にはカナダバルサムをもちい、気泡が残らないよう加熱しながら圧着をおこなった。文字盤は、機械の文字枠に正確にはめこまなくてはならないため、きわめて高い縦横の寸法精度が求められた。その研磨仕上げのために、茂吉は特殊なガラス研磨機も製作した。[注7]

しかしこの方法は、「実用第1号機文字盤 (仮作明朝) 」の製作過程で大きく変わったようなのだ。1928年 (昭和3) 春に交付された商工省の「発明奨励金」に対し、8年後の1936年 (昭和11) 3月、茂吉は東京府知事宛に「研究完了報告書」を提出した。[注8] 写真植字機研究所の開発本部で技術開発にたずさわっていた技術者・布施茂 [注9] は、この報告書をもとに〈文字盤の製作工程は、1928年7月以降は大幅に変更〉したと書いている。[注10] ちょうど「実用第1号機文字盤 (仮作明朝) 」に着手して (おそらく) まもない時期だ。

あたらしい文字盤製作工程では、原字を台木に貼りつけてサイコロ状にする従来の方法ではなく、〈金属板の両面に厚紙を貼りこの上に正確な方眼目盛を印刷し、この目盛上に原字を貼り付ける方法に改良し、精度を大幅に向上させた〉。[注11] 筆者は現在も写研に保管されている「明朝体=のちの石井中明朝オールドスタイル小かな」(1943年〈昭和18〉制作)の原盤を見せてもらったが、おそらくは仮作明朝体の原盤と同様の「新工程」でつくられたものだった。

-

![金属板の両面に紙を貼ってつくられた、写真植字機研究所原盤。(制作年代不詳、写研 所蔵、撮影:髙橋榮)<br><span style="color:#B40404;">この写真は「仮作明朝体」ではなく、1933年 (昭和8) に完成した「明朝体=のちの石井中明朝オールドスタイル小かな」の原盤(1943年〈昭和18〉制作、写研 所蔵、撮影:髙橋榮)です。訂正し、お詫び申し上げます。詳しくは<a href="https://news.mynavi.jp/article/syasyokuki-47/">本連載第47回</a>[注12] をご参照ください](images/002.jpg)

金属板の両面に紙を貼ってつくられた、写真植字機研究所原盤。(制作年代不詳、写研 所蔵、撮影:髙橋榮)

この写真は「仮作明朝体」ではなく、1933年 (昭和8) に完成した「明朝体=のちの石井中明朝オールドスタイル小かな」の原盤(1943年〈昭和18〉制作、写研 所蔵、撮影:髙橋榮)です。訂正し、お詫び申し上げます。詳しくは本連載第47回[注12] をご参照ください

原字のサイズは何mmなのか

ここでもう一度文字のサイズをふりかえると、『石井茂吉と写真植字機』『技術者たちの挑戦』では「文字盤の文字のサイズは4mm、原字は16mm (4倍サイズ)」となっているのだが、ベースにした12ポイントも、原字を書いたという48ポイントも、これより微妙に大きい。そんなふうに微妙にはみだす大きさに設定するものだろうか。ここで、『石井茂吉と写真植字機』(1969) よりあとに刊行された『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』(1975) の同場面を見ると、〈文字盤の文字を、タイプライターの四号と五号の中間の約四ミリに決めた〉[注12] と、以前は入っていなかった「約」が追加されている。4mmぴったりであれば、わざわざ「約」などとは入れないはずだ。これはつまり、もともと文字盤の文字は「4mmちょうどではなかった」のではないか。

じつは、手動写植機の文字盤の文字 (仮想ボディ) は17Q (「級」とも。のちに写植の文字サイズ呼称として定められる単位で、1Q=0.25mm) と定めた、つまり4.25mmにしたということは、布施の『技術者たちの挑戦』にも明記されている。[注13] もしかすると最初は4mmで、1928年7月に製作工程がおおきく変わったときに4.25mmに変更になったのではともかんがえたが、〈四十八ポイントの母字を新たに造り之を適当の順序に排列して母字盤を造り、湿板法 (ママ) により十二ポイントの大きさに縮小して文字盤とするのである〉と当時の『印刷雑誌』に記述されていたり [注14] 、茂吉の三女・裕子が、「文字盤の字母の大きさは、初期もいまと同じ」「5mmピッチのなかに約4mm角の大きさの文字が入っている」と言っていることから [注15]、もしかしたらはじめから、文字盤の文字の仮想ボディは4.25mm (12ポイント=約4.23mmとほぼ同寸) だった可能性がありそうだ。

「実用第1号機文字盤 (仮作明朝体) 」 では、文字盤の文字配列を変更し、大きな1枚文字盤ではなく、取り扱いのしやすいよう縦65mm×横105mm (縦13字×横21字=273字) の小型文字盤に分割して、格子状につくった文字枠に収容し、1つの文字枠には20枚の文字盤が入るようにした。文字配列は「一寸ノ巾方式」をとりいれたのだが、これについてはまたあらためてふれたい。[注16]

文字の大きさをめぐって

あらためて整理すると、すくなくとも1928-1929年 (推定) に製作された「実用第1号機文字盤 (仮作明朝体) 」以降は、茂吉はつぎのように原字をつくっていたのではないだろうか。

(1) 築地活版12ポイント活字 (=約4.23mm)をデザインの基準にする

(2) 12ポイント活字の清刷り (印刷物) を4倍に拡大し、48ポイント (=約16.93mm) にする

(3) 字面の周囲に余白を設け、17.55mm (約50ポイント) を仮想ボディとして原字を描く

(4) 金属板の両面に厚紙を貼り、方眼を印刷した台紙に (3) を貼りつけて文字原盤をつくる

(5) 文字盤の文字サイズが最終的に4.25mm (のちの17級) になるよう、原盤を縮小撮影する

ところで、茂吉が文字盤の文字の大きさを12ポイント=約4.23mmにしようとこだわったのは、なぜだったのだろうか。ひとつは、ベースに使う活字は〈中庸なもの〉にしたいということがもちろんあっただろう。[注17] 築地活版の12ポイント明朝体は、本文用の名作書体「築地活版後期五号明朝」の流れをくむ書体で、茂吉の求める条件にぴったりだった。かつ、五号 (10.5ポイント=約3.7mm) よりもサイズが大きいため、扱いやすかったということもあるだろう。

写真植字機の文字盤は、ふたつの役割をもっている。ひとつは字母。これをレンズで拡大縮小して印字する。そしてもうひとつの役割は「採字盤」であるということだ。機械のオペレーターは、文字盤を目で見ながら文字を探し、レンズに位置をあわせ、印字していく。だから文字盤の文字は小さすぎてはだめなのだ。かといって、探しやすいように大きくしすぎると、文字盤自体や、ひいては機械の大型化につながりかねない。このため「4.25mm」というのは、さまざまな面からの条件を満たした絶妙なサイズだったとおもわれる。茂吉の三女・裕子も〈あの文字は一つの字母の役割と採字盤の役割と両方持っているわけなんです。ですから、一つの文字が二つの役割を果たしますので、二つの役割を果たすための大きさの設定ということについては非常に的確であったと感じております〉と語っている。[注18]

(つづく)

出版社募集

本連載の書籍化に興味をお持ちいただける出版社の方がいらっしゃいましたら、メールにてご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。

雪 朱里 yukiakari.contact@gmail.com

[注1] 〈活字にはボディがあり、その中に文字が形成されている。ボディ寸法が活字の大きさであり、形成されている文字の外郭正方形を「字面 (字づら) 」と称する。写植用の文字には、物理的なボディは存在しない。文字をデザインするとき仮想の正方形を設定する。この仮想の正方形を「仮想ボディ」と称し、活字のボディに相当する。〉布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016 p.18

[注2] 雪朱里『時代をひらく書体をつくる。 書体設計士・橋本和夫に聞く 活字・写植・デジタルフォントデザインの舞台裏』グラフィック社、2020 p.49

[注3][注4]『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.88-89

[注5]「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3 p.27、『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.103

[注6] 布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016 p.8

[注7]『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.104-105

[注8] 布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016 p.7

[注9] 布施茂:ふせ・しげる (1930-2016)。1930年 (昭和5) 東京都生まれ。中央大学精密工学科卒。写真植字機研究所技術部所属。(布施茂『写植教室』日本印刷新聞社、1960 p.147より)

[注10] [注11] 布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016 p.8 なお、同書p.146に「金属板」は「ジュラルミン板」と書かれている。

[注12] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.13

[注13] 布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016 p.18、141

[注14] 「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926 p.11

[注15] 中垣信夫連載対談「印刷と印刷の彼岸 第7回=写真植字の周辺 ゲスト:石井裕子」『デザイン』no.11 1979年5月号、美術出版社、1979 p.89

[注16]『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.105

[注17]「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3 p.27

[注18] 中垣信夫連載対談「印刷と印刷の彼岸 第7回=写真植字の周辺 ゲスト:石井裕子」『デザイン』no.11 1979年5月号、美術出版社、1979 p.89

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975

布施茂『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』創英社発行、三省堂書店発売、2016

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3

「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926

「写真植字機械いよいよ実用となる」『印刷雑誌』昭和4年9月号、印刷雑誌社、1929.9

倭草生「写真植字機の大発明完成す」『実業之日本』昭和6年10月号、実業之日本社、1931

「活版及活版印刷動向座談会」『印刷雑誌』1935年5月号、印刷雑誌社、1935.5

「発明者の幸福 石井茂吉氏語る」『印刷』第32巻第2号、印刷学会出版部、1948

中垣信夫連載対談「印刷と印刷の彼岸 第7回=写真植字の周辺 ゲスト:石井裕子」『デザイン』no.11 1979年5月号、美術出版社、1979

雪朱里『時代をひらく書体をつくる。 書体設計士・橋本和夫に聞く 活字・写植・デジタルフォントデザインの舞台裏』グラフィック社、2020

【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ