米Panicが「Paydate」(2020年前半発売予定)というゲーム機を発表した。

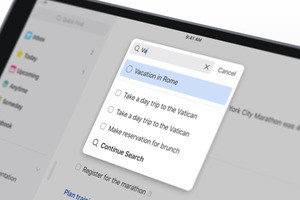

74×76×9ミリ、ポケットに難なく収まるぐらいコンパクトでスリムなサイズ。十字パッドにAボタンとBボタン。もう1つ独自の操作機構を備えるが、それもタッチのようなモダンなインターフェイスではなく、グルグル手回しするアナログなクランクだ。ディスプレイはモノクロだから、ゲームは視覚的にシンプルなものになる。「ゲームボーイみたいな~」という表現が散見されるが、私は私の初めての携帯ゲーム機だった任天堂の「ゲーム&ウオッチ」を思い出した。

ただ、全てがレトロかというと、ディスプレイはモノクロでも、2.7インチで400×240ピクセルと高解像。Wi-FiとBluetoothに対応し、接続インターフェイスはUSB-Cであるなど、レトロとモダンが同居している。価格は149ドルで、1シーズン分 (12タイトル)のゲームが含まれる。ゲームは、高橋慶太氏やZach Gage氏、Bennett Foddy氏、Shaun Inman氏といったトップゲームデザイナーが手がけており、毎週1タイトルずつ送られてくる。

Panicは、MP3プレーヤー「Audion」、Web開発ツールの「Coda」やFTPクライアントの「Transmit」といったMacおよびiOSのソフトウェアを開発・提供してきた。2016年に突如「Firewatch」(Windows/Mac/Linux/PS4/Xbox/Switch)というミステリー/アドベンチャー・ゲームをリリースし、Firewatchは好評価を得たが、ゲームはFirewatchと2019年リリース予定の「Untitled Goose Game」のみ。そんな小規模なソフトウェア会社がゲームハードウェアを手がけるのはリスクが高いと言わざるを得ない。

でも、Playdateに期待してしまうのは、Panicが面白いものを見抜くことに長けているからだ。Firewatchをリリースした時も「開発ツールを作っている会社のゲームなんて…」と言われたが、「ソロキャンプ」に逃れたいと思っているような大人から共感を得るような物語で独特なニーズを掘り起こした。また、Panicといえば、数年前に話題になった「Tofu on fire (燃えるトウフ)」である。何のことかというと、日本で幼稚園などで使われる「チューリップ形の名札」である。日本の名札を知らなかったPanic創業者の1人であるCabel Sasser氏が、名札の絵文字を「Tofu on fire」と表現して海外でバズった。

面白がるセンスに長けた人達だから面白いものを提供できる。ちなみに「Playdate (プレイデート)」という単語は、小さい子供がいる親同士が時間と場所を決めて子供を一緒に遊ばせること。子供にとってワクワク感のある言葉であり、名前選びのセンスも良い。

しかし、VR(仮想現実)ゲームを手軽に遊べる2020年にモノクロ画面のシンプルなゲームが通用するのだろうか。プレイヤー側の意見は実際に遊んでみないと分からないが、開発者側の反応は高橋慶太氏やBennett Foddy氏のようなクリエイターが興味を持っているのがPlaydateの可能性を示している。

今のゲーム産業を俯瞰すると、PCやコンソール用のハイエンドゲームを作っている人達とモバイル用のゲームを作っている人達が対立しているかのように見られている。でも、実際には、面白いゲームを作りたいゲーム開発者にとって、そうした区別はさほど重要ではない。PC用ゲームを作っていた人がモバイル用も手がけるのは珍しくない。モノクロ画面で線画のようなキャラクターのゲームしか作れなくても、面白いゲームを作れないわけではないし、ハードウェアの制約がアイディアにつながる可能性だってある。最初に「ゲーム&ウオッチを思い出した」と書いたが、ゲーム&ウオッチは任天堂の技術者だった横井軍兵氏が電卓のボタンを押して遊びながら時間を潰している人達を見て思いついた携帯ゲーム機だ。電卓のようなハードウェアだったからゲーム機としての制限が厳しかったものの、シンプルなハードウェアに面白さが凝縮されていた。任天堂の「社長が訊く」の中で開発に携わった出石武宏氏は「制約のあるなかでいろんなアイデアを考えることがすごく楽しかった」とふり返っている。

Googleがクラウドからストリーミングするゲームサービス「Stadia」を発表してから、ゲーム専用機の終焉を予測する声も出てきた。しかし、ゲームはゲームである。クラウドゲーミングによってゲームの流通が変わり、同じゲームを様々なデバイスで遊べるようになるかもしれない。だからといって、ユニークなハードウェアの魅力は変わらない。例えば、ウチの子供が大好きなNintendo Laboのような体験はクラウドゲーミングでは実現できない。

モノクロ画面のPlaydateはゲーム機としては一見レトロで非力だが、いつでも取り出して遊べるユニークなハードウェアである。Panicは「Playdateは可能性や驚き、未来のゲームと新しい制作ツールによってさらに活き活きと輝きます」としており、Playdateのプラットフォーム化も視野に入れているようだ。展開によっては昔のPalm Pilotのような独自のゲーム開発コミュニティを育む可能性も考えられる。

かつてハードウェアは資金を注ぎ込める企業がやるものであり、スタートアップはソフトウェアやインターネット関連のサービスに限られていた。しかし、プロトタイピングと製造のコストが下がり、KickstarterやIndiegogoのようなクラウドファンディングの成長もあって、Oculusのようなハードウェアスタートアップの成功例が現れた。「ハードウェアには夢がある」「ハードウェアにはものづくりの面白さがある」という起業家の声がクラウドファンディングの資金提供者に伝わって、数多くのプロジェクトが目標額を達成した。ところが、製品が出荷されない、または予定よりも年単位で遅れて出荷されるといったトラブルが頻発し、ハードウェア・プロジェクトに対する資金提供者の反応が冷え込み始めている。

でも、困難な時にこそ成功のチャンスは掴めるものだ。Panicはこれまでベンチャーキャピタルからの出資を受けたことがない。自分達が思うままの自由な活動を続けてきた。Playdateでも同じで、実験的なプロジェクトに顧客を巻き込むべきではないとしてクラウドファンディングも利用していない。

Panicは小さな規模(Panicの社員は25人、Playdateチームは5人)のまま、作りたいハードウェアを形にしようとしている。ハードウェアには莫大な資金が必要と思われがちだが、ハードウェア自体にかかるコストは下がっていて、最もお金がかかるのはソフトウェアと同じ人件費である。その点で、小規模ながらソフトウェアメーカーとして成功しているPanicはそのノウハウを活かせる。Playdateで任天堂のライバルになることを目指してはいないだろうし、Oculusのような規模の成功も求めていないだろう。その代わりに、失敗したとしても、倉庫の在庫処理に悩まされるだけでPanicが倒れることはない。その上で作りたいものを作ったというのはPanicにとって大きなプラスになる。Playdateは、小さなハードウェア・プロジェクトの先例を開くケースとして注目したい。