東京・墨田区のNTTドコモ歴史展示スクエアにおいて2月16日、体験型ワークショップ「~comotto×雑誌『小学8年生』 F503i復刻記念 ケータイ史から学ぶ~ 懐かしのケータイ&親子プログラミング体験会」が開催された。

このイベントは、NTTドコモが2023年に立ち上げた子育て応援ブランド「comotto(コモット)」の取り組みの一環として行われたもの。参加した親子たちは、懐かしのフィーチャーフォン「F503i」をモデルにしたおもちゃを使って着メロを作成しながら、プログラミングの楽しさやおもしろさを体験した。

雑誌『小学8年生』に“小8付録バージョン”「F503i」を提供

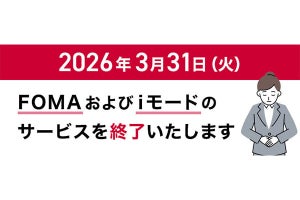

ガラケー(フィーチャーフォン)を使っていた世代なら、ドコモの3Gサービス「FOMA」やインターネット通信サービス「iモード」と聞いて懐かしさを覚える人も少なくないのではないだろうか。

2026年3月末に3Gサービスを終了するにあたり、ドコモは「スマホネイティブ世代の今の子どもたちにも世の中のコミュニケーションを支えてきたケータイの歴史を知ってもらう」として、小学館の全学年向け学習雑誌『小学8年生』とタッグを組み、同誌の最新号(2月下旬発売)の付録としてフィーチャーフォンの名機「F503i」型のおもちゃを提供する。

今回のイベントはその発売に先立って開催されたもので、小8付録バージョンの「F503i」を使った親子プログラミング体験会のほか、ケータイの歴史を振り返る特別解説付きツアーなどが行われた。

イベントの開催にあたり、ドコモのコンシューマサービスカンパニー ライフスタイルイノベーション部 キッズサービス担当部長を務める戸田陽子氏は、「comottoは“子どもの未来を、もっと。”をコンセプトに、学校だけでは学べない、子どもが現代社会で生き生きと過ごす力を育む取り組みを行っている。今回のようなイベントの開催に加え、動画コンテンツやクイズコンテンツ、クーポン、子育て応援プログラム、キッズケータイのサービスなどを提供している」と説明した。

続いて、今回の会場であるNTTドコモ歴史展示スクエアの館長を務める兼平泰之氏による館内展示ツアーが行われた。同氏は、1953年に国内で初めて無線電話が登場してから、1968年のポケベルサービス開始、1979年の自動車電話サービス開始、1987年の携帯電話サービス開始などを経て、1991年に超小型携帯電話「ムーバ」を発売するまでの歴史を解説。

さらに1999年に世界で初めて携帯でメール送受信やWeb閲覧ができるインターネット接続サービス「iモード」を、2010年にスマートフォン向けの「Xi」サービスや「spモード」の提供を行ってきたことなどを紹介した。

同館には昔の自動車電話や衛星電話、ショルダーホン、歴代のドコモケータイ、スマートフォンのモックや実機が展示されており、一部は手にとって触れるようになっていた。イベントの参加者は、兼平館長の説明に耳を傾けながら見慣れない昔の端末に興味津々の様子。なかには物珍しそうに実機を操作したり、記念撮影したりする子どもたちの姿も見られた。

-

館内には、ドコモから発売された端末のほとんどすべてについて、モックや実機が展示されている

-

館内には、ショルダーホンを持って撮影できるコーナーも

-

展示されている昔のケータイを手にとって操作する参加者の姿も

プログラミングでオリジナル着メロを作成

館内ツアー終了後、小8付録バージョン「F503i」の開発を手掛けたe-Craft代表取締役社長の額田一利氏により、親子プログラミング体験会が開催された。

この小8付録バージョンは、「F503i」当時のデザインを忠実に再現したモックにBluetoothや着メロ機能などを搭載したもの。通話や画面表示などの機能はないものの、ダイヤルキーは装備されており、実際にキーを押して操作できるようになっている。

本体だけでも着メロ再生のほか、占いや記憶力ゲーム、早押しゲームなどのミニゲームで遊ぶことができるが、Bluetooth経由でタブレットと接続することで、専用アプリを使ってプログラミングを行い本体を操作することが可能。筐体を飾るためのプリクラ風シールや、充電器風スタンドを作れるペーパークラフトなども付属する。

額田氏は、エンジニアとしてドコモに入社したあと、趣味でプログラミング教育ロボット「embot」の開発をスタートし、その事業をカーブアウトさせてe-Craftを設立したという経歴の持ち主。今回の小8付録バージョン「F503i」の開発には1年以上をかけたそうで「(『小学8年生』の付録として)書店に並ぶときは涙を流すんじゃないかと思うくらい頑張って作ったので、ぜひ今日はみんなに楽しんでほしい」と話していた。

プログラミングは、まずタブレットで「embot」アプリを起動して「F503i」モードを選択。新規ウィンドウが開いたら、緑色のブロックを積み木のように積み重ね、それぞれのブロックで鳴らす音や長さを設定していくことで、オリジナルの着メロを作成していく。

会場では、保護者と一緒に画面に触れながら、ゲーム感覚でプログラミングを楽しむ子どもたちの姿が見られた。実際に自分で作った着メロがおもちゃから流れると、子どもたちは目を丸くして驚きながらも大喜び。プログラミングのおもしろさを体感している様子だった。

ワークショップ終了後には、質疑応答も行われた。子どもたちから「プログラミングの勉強ってどうやってやるの?」と聞かれた額田氏は、「今回みたいに、ロボットを動かして遊ぼうとか、音楽を作って遊ぼうというふうに、遊びながら勉強できるのがプログラミングのいいところ。自分が楽しいと思うテーマを見つけるのがいちばんの近道。ぜひ頑張って楽しみながらプログラミングを学んでみて」とエールを送っていた。