NTTドコモは2月2日、通信品質改善の取り組みについての記者説明会を開催した。

同社のモバイルネットワークの通信品質を巡っては、昨春から状況の悪化を指摘する声がSNSなどで急増し、これを受けて集中的に対策が進められている。

対策と並行して最新の対応状況についての情報発信も行われており、2023年4月に開催されたネットワーク戦略に関する説明会を皮切りに、8月と10月にも通信品質改善の取り組みについて記者説明会が開かれ、今回はその続きとなる。10月時点での状況を取り上げた記事もあわせてご覧いただきたい。

「点」と「線」の集中対策は前倒しで進行

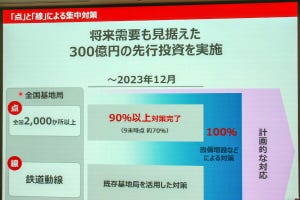

一連の事態を受けて集中的な対策を進めていくうえで、同社は基本方針として「点」と「線」の対策を掲げている。

多くの人が集まり通信品質の低下が激しい全国2,000カ所のスポットで改善を図る「点」の対策と、ユーザーが日々移動しながら身近に長時間利用する鉄道路線での通信状況を改善する「線」の対策を進めていくというものだ。

「点」の対策に関しては12月までに改善を予定していた場所は計画通り完了したという。工事スケジュールや設置場所オーナーとの交渉などで時間がかかると予想されていた場所も数十カ所は前倒しで12月までに完了できたということで、やや計画を上回る進捗だ。改善箇所の平均スループットも最繁時で1.7倍に向上し、品質水準をクリアしたとしている。

改善例としては、JR大阪駅は12月から5Gエリア化し、4Gもアンテナ位置の変更や設備増設を実施した結果、12月時点では最繁時の平均下りスループットで5Gは70Mbps以上、4Gでも5Mbps以上となった。JR名古屋駅でも4Gのアンテナ指向調整と5Gのエリアチューニングなどを行い、同じく最繫時で4Gは10Mbps以上、5Gは30Mbps以上に改善した。

「線」の対策については、既存基地局の角度/出力/指向調整やパラメータ変更などで対応できる範囲では12月までに完了し、4G/5G間の切り替え高速化や設備増設による対策作業は継続している。

「電車で移動しながら動画を視聴する」という想定での品質調査では、接続状況と動画ストリーミングサービスにおけるバッファリングの仕組みを考慮したうえで、乗車時間の90%は問題なく視聴を継続できるとした。

SNSでの通信サービス品質に対するネガティブな声も収集しており、2023年3月と12月のうち各1週間におけるX(旧Twitter)における件数を比較すると約75%減少したという。

イベント対策も強化、冬コミでの改善に手応え

日常の通信環境だけでなく、昨今ではキャッシュレス決済の普及などさまざまな事情から大規模イベントの会場における通信の重要性も年々高まっている。

ドコモでは、年末に開催された「コミックマーケット103」で従来以上の対策を実施。5G移動基地局の追加配備だけでなく、臨時基地局を設置したり、常設基地局のアンテナを狭ビームタイプに変更して利用者の多い待機列形成位置を狙い撃つといった対策も行われた。

この結果、2023年夏の「コミックマーケット102」開催時と比べて下り平均スループットは約1.5倍に改善され、開催期間中のSNSでの通信品質に関する不満の声も約80%減少したという。

コミックマーケット103で有効性を確認できた臨時エリア対策の手法は、次回以降のコミックマーケットや来夏の花火大会・音楽フェスなどに応用していく。

体感品質把握に「d払い」アプリも活用

全国一律ではない通信品質の優劣を把握し改善していくには、きめ細かなデータを迅速に拾い上げる仕組みが重要だ。前回(2023年10月)の説明会では、通信網から自動収集されるトラフィックデータに加えて、SNS上の情報も自社開発の「LLM付加価値基盤」を介して取り入れ、品質確認に役立てているとの紹介があった。

今回新たな取り組みとして紹介されたのは、アプリ利用データの活用だ。具体的には同社の決済アプリ「d払い」で「決済用バーコードが表示されるまでの時間」を、ユーザーの利用実態に近い状況でのピンポイントな体感品質を把握すための手がかりとしていく。また、今後は動画サービス「Lemino」など、ドコモが提供する他のサービスの活用も検討する。

d払いの場合、バーコード表示にかかった時間のデータは以前からサービス改善のために記録しており、それをネットワークの改善にも転用するという形。GPSによる位置情報は使っておらず、決済時にどの基地局のどのセクタ・周波数帯に収容されていたかで位置をプロットし可視化することで、改善の必要な場所を洗い出す。

能登半島地震からの災害復旧状況

最後に、能登半島地震の被災地におけるネットワーク復旧状況についても言及された。1月18日にドコモ・KDDI・ソフトバンク・楽天モバイルの4社が揃って状況を報告する場が設けられたが(※関連記事)、その続報となる。

1月20日までに珠洲市でも応急復旧が完了し、2月1日時点では輪島市の一部が未復旧エリアとして残されている。これは道路などの被害状況から立ち入りが困難な場所で、他社のエリア状況と照らし合わせてもほぼ同様だ。アクセスルートが確保できれば、その時点から2~3日で応急復旧ができる見込み。

一方、北陸電力が1月31日時点で「立ち入り困難な一部地域を除いておおむね復旧」と発表しているように、電力網が回復したエリアもある。このため、発動発電機による応急復旧から商用電源に戻すことができた基地局もここ数日で20局ほどあるという。

通信サービスの維持以外では、避難生活の長期化に伴うケアにも取り組む。避難者とかかりつけ医の橋渡しをするべくオンライン再診サービスを提供しているほか、避難所にタブレット端末やテレビを貸し出し、Leminoの映像サービスなど世代にあわせたコンテンツを楽しめる環境も整備している。